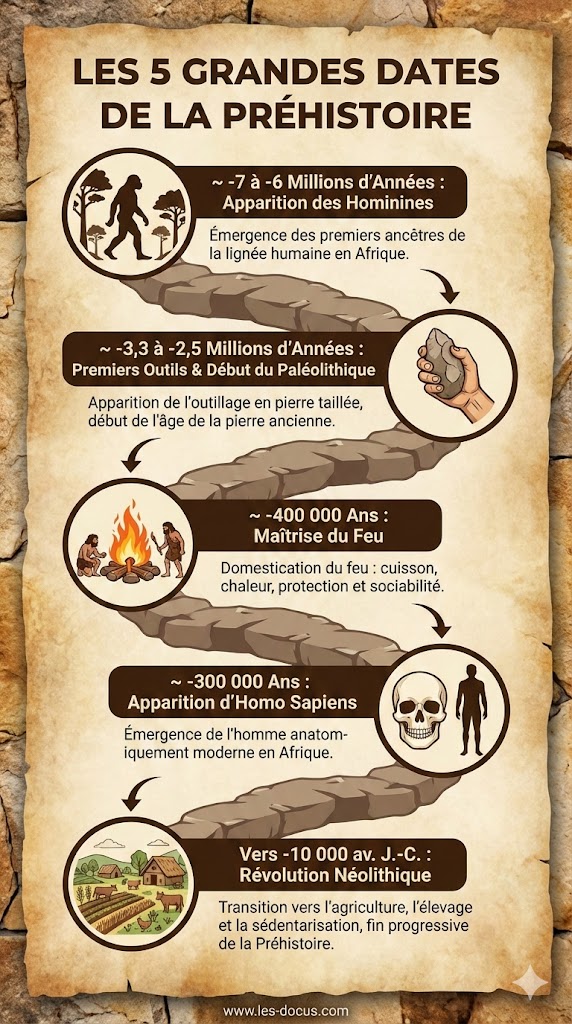

La Préhistoire représente une abîme temporelle vertigineuse, une période qui s’étend sur plusieurs millions d’années et qui a vu naître, évoluer et triompher notre espèce. Comprendre cette époque, c’est plonger dans les racines profondes de l’humanité, là où chaque invention et chaque adaptation biologique ont déterminé notre survie.

Bien avant l’invention de l’écriture, qui marquera le début de l’Histoire, nos ancêtres ont traversé des épreuves climatiques extrêmes et ont développé des capacités cognitives uniques. Retracer ce parcours à travers cinq dates pivots ne résume pas seulement une chronologie académique, mais raconte l’odyssée de ce que nous sommes.

Voici les cinq grandes ruptures qui ont façonné l’homme moderne.

Résumé des points abordés

L’apparition des hominines et la divergence évolutive

Il y a environ 7 à 6 millions d’années, en Afrique, se joue le tout premier acte de notre histoire. C’est à cette époque que la lignée humaine se sépare de celle des grands singes, notamment des chimpanzés, nos plus proches cousins actuels. Ce moment fondateur ne voit pas apparaître l’homme tel que nous le connaissons, mais il marque l’émergence des premiers hominines.

Le climat de l’Afrique de l’Est et du Centre subit alors des changements, alternant entre forêts denses et espaces plus ouverts. Cette transformation environnementale force certaines espèces à s’adapter. C’est dans ce contexte qu’apparaissent des figures emblématiques comme Sahelanthropus tchadensis, surnommé Toumaï, découvert au Tchad.

Toumaï, bien que très primitif avec sa petite boîte crânienne, présente une caractéristique révolutionnaire : une aptitude à la bipédie. L’analyse de la position de son foramen magnum, le trou à la base du crâne par où passe la moelle épinière, suggère qu’il se tenait debout une partie du temps. Cette bipédie n’est pas encore exclusive, mais elle est initiatique.

Se tenir debout change tout. Cela permet de voir plus loin au-dessus des hautes herbes pour repérer prédateurs et proies, mais surtout, cela libère les mains. Les membres antérieurs, n’étant plus indispensables à la locomotion, deviennent disponibles pour d’autres tâches, comme le transport de nourriture ou d’objets.

Quelques millions d’années plus tard, d’autres australopithèques, comme la célèbre Lucy, perfectionneront cette marche. Cependant, c’est bien vers -7 millions d’années que la branche phylogénétique prend une direction inédite, isolant génétiquement ceux qui deviendront, bien plus tard, les humains.

Les premiers outils et le début du paléolithique

Vers -3,3 à -2,5 millions d’années, une seconde révolution majeure s’opère : l’invention de la technique. Longtemps, on a attribué la fabrication des premiers outils exclusivement au genre Homo, et plus spécifiquement à Homo habilis.

Toutefois, des découvertes récentes, notamment sur le site de Lomekwi au Kenya, ont repoussé cette date, suggérant que des australopithèques ou des kenyanthropes utilisaient déjà des pierres taillées.

Cette période marque le début du Paléolithique, ou âge de la pierre ancienne. Il ne s’agit pas simplement d’utiliser un galet trouvé au sol pour casser une noix, ce que font certaines loutres ou singes actuels. Il s’agit de modifier la matière intentionnellement pour lui donner une fonction nouvelle.

L’industrie lithique, même dans sa forme la plus fruste comme l’Oldowayen, nécessite une capacité cognitive complexe. L’individu doit anticiper le résultat, comprendre les angles de frappe et sélectionner la roche adéquate. C’est la naissance de la pensée conceptuelle appliquée à la matière.

L’impact de l’outil est biologique. Grâce à des pierres tranchantes, nos ancêtres peuvent découper la viande et briser les os pour accéder à la moelle, une source de graisse et de protéines d’une richesse exceptionnelle. Cet apport énergétique nouveau va favoriser le développement d’un organe très coûteux en énergie : le cerveau.

Un cercle vertueux se met en place : un cerveau plus gros permet de concevoir de meilleurs outils, qui permettent une meilleure alimentation, qui nourrit le cerveau. L’homme cesse de subir son environnement pour commencer, timidement, à agir dessus grâce à la prothèse technique.

Si l’outil a prolongé la main, le feu a transformé l’esprit et le corps. Autour de -400 000 ans, bien que des traces d’utilisation opportuniste soient plus anciennes, la domestication réelle du feu se généralise. Ce ne sont plus seulement des brasiers naturels récupérés après un orage, mais des foyers entretenus et maîtrisés, probablement par Homo erectus.

La cuisson des aliments est la première conséquence vitale de cette innovation. La viande et les tubercules cuits sont plus faciles à mâcher et à digérer. L’énergie que le corps dépensait auparavant pour une digestion laborieuse est réallouée au développement cérébral.

De plus, la cuisson tue les parasites, augmentant l’espérance de vie.

Mais le feu apporte bien plus que des calories : il apporte la sécurité. La nuit, qui était le royaume des grands prédateurs terrifiant les primates, devient un moment de répit. La flamme éloigne les fauves et permet aux groupes humains de dormir au sol plutôt que dans les arbres, favorisant un sommeil paradoxal plus profond, essentiel à la mémoire et à la cognition.

C’est autour du foyer que naît probablement une forme complexe de sociabilité. La lumière du feu prolonge le jour, offrant un temps « inutile » à la survie immédiate, un temps propice à l’échange. C’est là, dans le cercle de lumière, que se transmettent les savoirs, que se tissent les liens sociaux forts et que s’élaborent peut-être les prémices de mythes et de récits.

Enfin, le feu est une arme de conquête géographique. Grâce à lui, l’homme peut s’aventurer dans des zones froides, quitter les climats tropicaux pour coloniser l’Europe et l’Asie du Nord. Il devient une espèce capable de modifier son microclimat.

L’apparition de l’homme moderne en afrique

Il y a environ 300 000 ans, un événement discret mais décisif se produit sur le continent africain : l’émergence d’un nouveau type d’hominine, Homo sapiens. Les découvertes du site de Jebel Irhoud au Maroc ont bouleversé la chronologie, vieillissant notre espèce de 100 000 ans par rapport aux estimations précédentes.

Anatomiquement, cet homme se distingue par un squelette plus gracile que ses cousins néandertaliens, un front haut et vertical, et une face réduite avec un menton marqué. Mais c’est son potentiel cognitif et sa plasticité comportementale qui vont faire sa force. Homo sapiens est un généraliste, capable de s’adapter à presque tous les écosystèmes.

Pendant des millénaires, Sapiens cohabite avec d’autres espèces humaines. Il n’est pas seul. En Europe vivent les Néandertaliens, en Asie les Dénisoviens, et en Indonésie le petit Homme de Florès. L’histoire de Sapiens est celle d’une expansion.

Il finit par quitter l’Afrique par vagues successives, rencontrant ces autres humanités. Il y a eu des échanges, parfois violents, mais aussi génétiques, puisque nous portons encore en nous une petite part d’ADN de Néandertal. Pourtant, Sapiens finira par rester le seul représentant du genre Homo.

Pourquoi a-t-il survécu ? Probablement grâce à une organisation sociale plus fluide, un langage plus complexe permettant une coopération à grande échelle et une capacité d’abstraction supérieure. C’est cette capacité qui donnera naissance à l’art pariétal, aux parures et aux rites funéraires complexes, preuves d’une pensée symbolique aboutie où l’homme s’interroge sur sa place dans l’univers.

La révolution néolithique et la sédentarisation

La dernière grande date, vers -10 000 ans avant notre ère, marque la fin de la Préhistoire au sens strict des modes de vie. C’est la Révolution Néolithique. Après des millions d’années passées en tant que chasseurs-cueilleurs nomades, certains groupes humains entament une transition irréversible vers la sédentarisation.

Ce changement s’amorce principalement dans le Croissant fertile, au Proche-Orient. Le climat, devenu plus chaud et plus stable après la fin de la dernière ère glaciaire, favorise la prolifération de céréales sauvages. L’homme commence par les récolter, puis apprend à les sélectionner et à les semer. C’est l’invention de l’agriculture.

Parallèlement, il ne se contente plus de chasser : il capture des animaux, les parque et contrôle leur reproduction. La domestication du bétail (chèvres, moutons, bœufs) fournit une réserve de nourriture constante, du lait, de la laine et une force motrice. L’homme lie son destin à celui d’autres espèces qu’il façonne.

Les conséquences de ce changement sont colossales et structurent encore notre monde actuel. Pour surveiller les champs et les troupeaux, l’homme doit se fixer. Les premiers villages apparaissent, construits en dur, comme à Jéricho ou Çatal Höyük.

Cette sédentarité entraîne une explosion démographique sans précédent. Les femmes peuvent avoir des enfants plus souvent, car elles n’ont plus à les porter lors de longues migrations. Mais cette densité de population favorise aussi l’apparition des épidémies, transmises par la proximité avec les animaux.

La société se complexifie radicalement. La notion de propriété privée émerge : on possède sa terre, sa récolte, son bétail. Pour gérer ces stocks et ces richesses, des hiérarchies sociales se mettent en place, distinguant ceux qui possèdent de ceux qui travaillent.

C’est aussi, malheureusement, la naissance de la guerre organisée, non plus pour des querelles territoriales ponctuelles, mais pour la conquête de ressources.

C’est de ce besoin de comptabiliser les récoltes et d’administrer ces premières cités-états que naîtra, quelques millénaires plus tard, l’écriture. La Préhistoire s’efface alors pour laisser place à l’Histoire, mais les fondations posées lors de ces cinq dates restent le socle immuable de notre civilisation.