La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et les analyses varient selon les historiens. Certains chercheurs, s’appuyant sur les écrits de César et d’autres auteurs antiques, estiment que la femme gauloise vivait dans l’ombre de l’homme, soumise à son autorité quasi absolue.

Pourtant, d’autres spécialistes, en croisant les sources archéologiques et littéraires, proposent une image bien différente : celle d’une femme qui occupait un rôle de premier plan, parfois même supérieur à celui des hommes dans certaines circonstances.

Et force est de reconnaître que leurs arguments, nourris par des découvertes spectaculaires, paraissent particulièrement convaincants.

Résumé des points abordés

Les bouleversements de l’âge du Bronze et du Fer

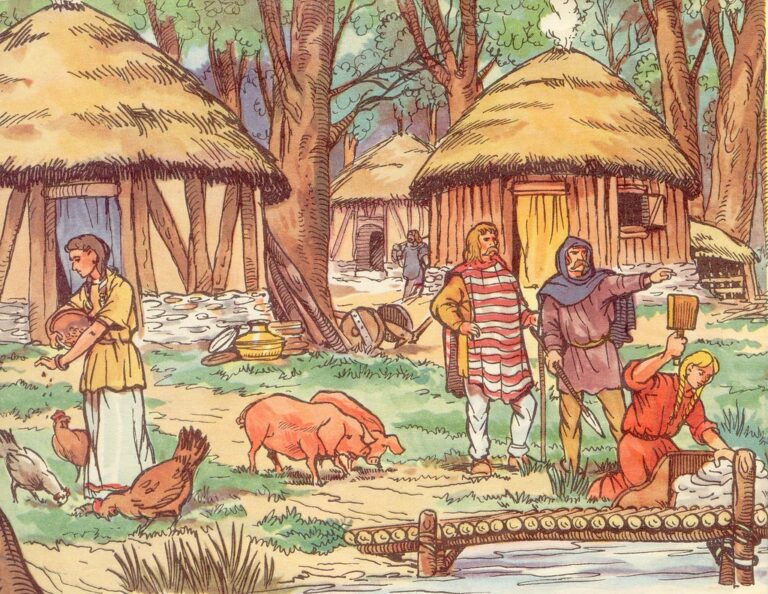

L’apparition du bronze vers 2000 avant J.-C. bouleverse profondément l’Europe et transforme en profondeur les échanges entre peuples.

Les épées, faux, marteaux et haches ne sont plus seulement des outils ou des armes : ils deviennent aussi des objets de prestige qui circulent à travers de vastes réseaux commerciaux.

Les routes reliant la Bretagne à l’Italie, l’Europe de l’Est à la Grèce, voient transiter des matières premières précieuses comme l’étain et le cuivre, indispensables à la fabrication du bronze.

À ce moment-là, la Gaule n’est pas isolée mais s’inscrit dans une dynamique internationale où les flux de marchandises favorisent les contacts culturels.

Ces échanges donnent naissance à une véritable uniformisation culturelle : la civilisation celte prend une dimension européenne, et la Gaule s’affirme comme un carrefour incontournable.

Aux IXe-VIIIe siècles avant J.-C., l’arrivée du fer change encore les rapports de force : les aristocraties locales bâtissent des sites fortifiés, véritables centres de pouvoir qui contrôlent les voies commerciales. Ces cours princières, en s’enrichissant, découvrent aussi des coutumes venues d’ailleurs, ce qui élargit leur horizon social et culturel.

La découverte de Vix : un témoignage éclatant du pouvoir féminin

En 1953, une découverte capitale va bouleverser la vision que l’on se faisait du rôle des femmes gauloises : la nécropole de Vix, en Bourgogne. René Joffroy y met au jour la sépulture d’une jeune femme morte entre 510 et 490 av. J.-C., dont l’opulence funéraire témoigne d’un rang exceptionnel.

Allongée sur un char dont les roues avaient été déposées sur le côté, elle porte un diadème en or, un torque de bronze, des colliers d’ambre et de pierres précieuses, des bracelets, des fibules et de nombreux bijoux raffinés.

Le « cratère de Vix », vase grec monumental retrouvé dans la tombe, demeure à ce jour le plus grand récipient en bronze connu de l’Antiquité.

Cette richesse, doublée de la présence d’objets venus de l’étranger, démontre que la défunte entretenait des relations avec les puissances méditerranéennes.

Plus qu’une simple épouse de chef, elle semble avoir exercé un rôle politique ou économique majeur, peut-être même celui de souveraine. L’absence de tombe masculine dans la nécropole renforce cette hypothèse, suggérant que le pouvoir pouvait être détenu directement par une femme.

Le statut juridique et économique des Gauloises

Contrairement aux idées reçues, les femmes gauloises bénéficiaient d’une certaine liberté juridique et économique. Elles choisissaient leur époux, apportaient une dot et recevaient en retour un douaire, garantissant leur indépendance financière.

De plus, en cas de décès du mari, elles devenaient les premières héritières, avant même les enfants, ce qui témoigne d’un droit successoral favorable.

Les sources antiques précisent que ce pouvoir ne se limitait pas à la sphère privée mais s’étendait aux décisions politiques et diplomatiques.

Ces droits contrastent fortement avec la condition des femmes romaines, souvent reléguées au second plan par le système patriarcal du paterfamilias. La comparaison souligne ainsi la spécificité d’une société gauloise où l’égalité des sexes, bien que relative, s’exprimait de façon bien plus marquée que chez leurs voisins méditerranéens.

Reinheim et les symboles du pouvoir féminin

La dame de Reinheim, enterrée en Allemagne au IVe siècle avant J.-C., illustre également cette importance. Sa tombe renfermait un abondant mobilier funéraire, dont un torque et des bracelets ornés, associés à la représentation d’un oiseau de proie posé sur sa tête.

Cette iconographie intrigante, décrite par l’archéologue Miranda Green, révèle sans doute un symbole de puissance spirituelle et politique.

L’association de l’oiseau de proie avec la défunte suggère une dimension mythologique et un rôle possible de médiatrice entre le monde des vivants et celui des dieux.

Ce type de sépulture montre que certaines femmes n’étaient pas seulement respectées pour leur richesse, mais qu’elles incarnaient une autorité capable de transcender la société par leurs attributs religieux, culturels et politiques.

Les reines celtes face à Rome

Les textes antiques corroborent également ce pouvoir féminin. Plutarque mentionne la participation des femmes aux conseils de guerre ou de paix, et Tacite relate l’histoire de Boudicca, reine des Icéniens.

À la mort de son mari, elle prend la tête de la tribu, s’allie avec les Trinovantes et mène une révolte d’une rare intensité contre Rome entre 60 et 61 apr. J.-C., allant jusqu’à incendier Colchester, Londres et Verulamium.

Bien que vaincue et conduite au suicide, Boudicca demeure une figure emblématique de la résistance féminine face à l’impérialisme romain.

À l’inverse, Cartimandua, reine des Brigantes, choisit une voie diplomatique et s’allie aux Romains, démontrant la diversité des choix politiques auxquels les femmes gauloises pouvaient accéder.

Leur légitimité provenait souvent de leur naissance et non d’un don de pouvoir masculin, preuve supplémentaire de leur rôle structurant dans la société.

Héritage et réévaluation du rôle des femmes gauloises

Strabon, dans son récit de la fondation de Massilia, met même en avant une figure féminine, Aristarché, guidée par un songe divin pour accompagner les Phocéens. De telles légendes, même embellies, rappellent que les femmes celtes pouvaient être reconnues comme des figures inspirées et légitimes.

Ce constat tranche fortement avec l’image de « barbares » souvent attribuée aux Celtes par les Romains.

En réalité, la société gauloise apparaît bien plus évoluée qu’on ne l’a longtemps cru. Ironie de l’histoire : ce sont les époques dites « civilisées », comme la Renaissance européenne, qui restreindront peu à peu les droits des femmes sous l’influence du protestantisme et d’un retour idéalisé aux modèles antiques.

Conclusion

L’étude de la place des femmes dans la société gauloise invite à réviser profondément les représentations héritées des auteurs antiques et des stéréotypes modernes.

L’archéologie, les sources historiques et la mythologie convergent pour montrer que les Gauloises, loin d’être effacées, pouvaient exercer un pouvoir réel, que ce soit en tant que souveraines, héritières, diplomates ou guerrières. Leur rôle, comparable et parfois supérieur à celui des hommes, témoigne d’une société complexe et ouverte, bien éloignée de l’image de barbarie que Rome a voulu imposer.

Redonner leur voix à ces femmes, c’est aussi rappeler que l’histoire des civilisations ne peut être comprise sans prendre en compte celles qui, dans l’ombre ou dans la lumière, ont contribué à façonner leur destin.