Lorsque l’imaginaire collectif évoque la conquête de l’Ouest, des images bien précises surgissent presque instantanément : celle de John Wayne plissant les yeux sous le soleil du désert, ou de Clint Eastwood, cigarillo aux lèvres, arpentant des villes poussiéreuses.

Cette vision romancée, façonnée par des décennies de cinéma hollywoodien, a ancré dans les esprits le mythe du cowboy comme étant exclusivement une figure blanche, masculine et solitaire.

Pourtant, la réalité historique est radicalement différente et bien plus nuancée.

Les historiens estiment aujourd’hui qu’au moins un cowboy sur quatre était noir dans les années qui ont suivi la guerre de Sécession. Ces hommes, souvent d’anciens esclaves fraîchement affranchis, ont joué un rôle absolument central dans l’économie du bétail et le façonnement de la frontière américaine.

Il est temps de redonner à ces pionniers afro-américains la place légitime qu’ils méritent dans le grand récit national des États-Unis.

Résumé des points abordés

Les origines historiques de ces cavaliers de l’ombre

Pour comprendre l’émergence des cowboys noirs, il faut remonter aux racines profondes de l’histoire du Texas et de l’élevage en Amérique du Nord. Bien avant l’arrivée massive des colons anglo-saxons, les traditions d’élevage étaient déjà bien établies par les vachers espagnols et mexicains, les fameux vaqueros.

C’est dans ce contexte que de nombreux esclaves, amenés au Texas par des propriétaires terriens blancs, ont acquis des compétences équestres exceptionnelles et une connaissance intime de la gestion des troupeaux.

Contrairement aux esclaves des plantations de coton du Sud profond, dont le travail était étroitement surveillé et confiné aux champs, ceux affectés au bétail jouissaient d’une autonomie relative nécessaire à la surveillance des bêtes sur d’immenses territoires.

« L’Ouest n’a pas été conquis par une seule race, mais par un mélange complexe de cultures où la compétence à cheval primait souvent sur la couleur de peau. »

La fin de la guerre de Sécession en 1865 a marqué un tournant décisif et brutal pour l’économie du Sud.

Le Texas s’est retrouvé avec une surabondance de bétail errant, les célèbres Longhorns, tandis que le Nord et l’Est du pays, affamés par la guerre, réclamaient de la viande.

C’est cette équation économique qui a lancé l’ère des grandes transhumances. Les éleveurs texans, manquant de main-d’œuvre mais disposant d’immenses cheptels, ont alors recruté massivement parmi les nouveaux affranchis.

Ces hommes, libérés de leurs chaînes mais confrontés à un marché du travail hostile et à une ségrégation violente, ont vu dans le métier de cowboy une opportunité unique de gagner leur vie et de s’éloigner des zones où le racisme était le plus virulent.

La réalité quotidienne sur les pistes de bétail

La vie sur les pistes, ou trails, comme la célèbre Chisholm Trail ou la Goodnight-Loving Trail, était d’une dureté inimaginable pour l’homme moderne. Loin du glamour des films, le quotidien était fait de poussière, de dangers constants et de fatigue extrême.

Les cowboys noirs, tout comme leurs homologues blancs, mexicains ou amérindiens, devaient affronter des rivières en crue, des orages violents capables de déclencher des paniques de troupeaux dévastatrices, et la menace constante des voleurs de bétail.

Cependant, au sein de ces équipes de convoyage, une forme de méritocratie pragmatique s’installait souvent.

Face à un troupeau de trois mille têtes qui charge en pleine nuit, la couleur de peau d’un homme importait bien moins que sa capacité à rester en selle et à calmer les bêtes.

Les cowboys noirs étaient réputés pour leur expertise dans plusieurs domaines clés :

- Le dressage des chevaux : beaucoup étaient des bronco busters hors pair, capables de dompter les montures les plus sauvages, une tâche souvent considérée comme la plus dangereuse du métier.

- La gestion du bétail : leur lecture du terrain et du comportement animal permettait de minimiser les pertes lors des longs trajets vers les gares ferroviaires du Kansas.

- La cuisine et la logistique : il n’était pas rare que d’anciens esclaves occupent des postes de confiance, allant de la gestion des vivres à la protection des fonds issus de la vente du bétail.

Malgré cette camaraderie née du danger partagé, la ségrégation ne disparaissait jamais totalement.

Dans les villes étapes comme Dodge City ou Abilene, les gardiens de troupeaux noirs se voyaient refuser l’entrée de certains saloons, restaurants ou hôtels fréquentés par les Blancs. Sur le campement même, bien que le travail fût partagé équitablement, les cowboys noirs recevaient souvent les chevaux les plus difficiles et devaient parfois dormir à l’écart.

Néanmoins, le salaire était généralement le même pour tous, un fait rare à une époque où les inégalités salariales raciales étaient la norme absolue.

Figures légendaires et héros méconnus

L’histoire de l’Ouest regorge de noms célèbres, mais ceux des cowboys afro-américains ont été soigneusement effacés des manuels scolaires pendant plus d’un siècle.

Pourtant, leurs exploits n’ont rien à envier à ceux de Buffalo Bill ou de Wild Bill Hickok.

Certaines de ces figures ont atteint un statut quasi mythique de leur vivant, inspirant le respect bien au-delà des barrières raciales.

Voici trois légendes qui ont marqué l’histoire de la frontière :

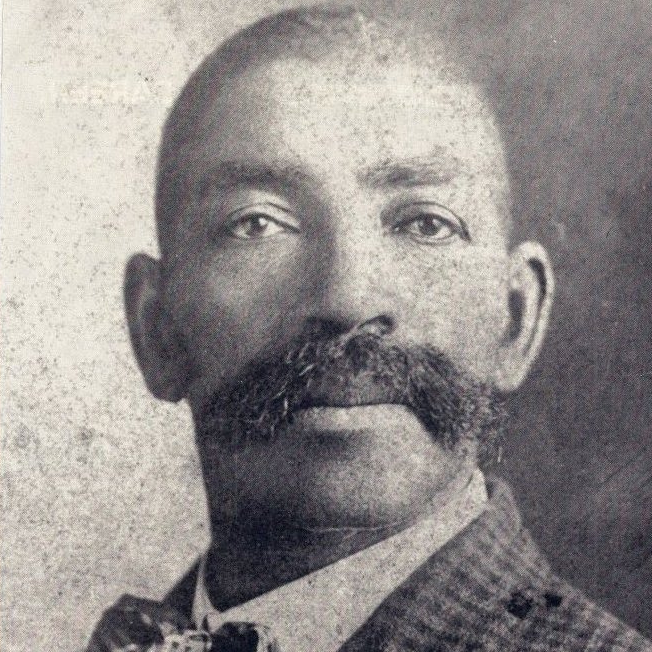

- Bass Reeves : sans doute le plus grand US Marshal de l’histoire. Ancien esclave ayant fui vers les territoires indiens, il a arrêté plus de 3 000 criminels au cours de sa carrière sans jamais être blessé. Beaucoup d’historiens pensent qu’il est la véritable inspiration derrière le personnage du Lone Ranger.

- Nat Love : surnommé « Deadwood Dick », il est l’un des rares cowboys noirs à avoir écrit ses mémoires. Célèbre pour ses talents de tireur et de cavalier, il a remporté de nombreux concours de rodéo et a vécu une vie d’aventures dignes d’un roman.

- Bill Pickett : inventeur de la technique du bulldogging, une discipline encore pratiquée dans les rodéos modernes. Sa méthode consistait à sauter de son cheval sur un bœuf et à le mordre à la lèvre supérieure pour le maîtriser, une technique apprise en observant les chiens de bétail.

« J’ai vu l’Ouest quand il était sauvage, et j’ai vu l’Ouest devenir civilisé. Et dans les deux cas, j’ai vu des hommes noirs tenir les rênes. » — Nat Love, dans son autobiographie The Life and Adventures of Nat Love.

Ces hommes n’étaient pas des anomalies, mais les représentants les plus visibles d’une vaste communauté de travailleurs acharnés. Leur effacement n’est pas dû à un manque de présence ou d’impact, mais à une réécriture culturelle délibérée.

Le processus d’effacement culturel par hollywood

Pourquoi, si les cowboys noirs étaient si nombreux, sont-ils si absents de notre culture populaire ? La réponse réside dans la construction du mythe américain au début du XXe siècle.

Alors que le cinéma devenait le média de masse par excellence, l’Amérique traversait une période de tensions raciales intenses, marquée par les lois Jim Crow.

Les producteurs de cinéma et les écrivains de Dime Novels ont cherché à créer une mythologie unificatrice pour la nation blanche, une épopée héroïque où le protagoniste ne pouvait être qu’un homme blanc civilisant une terre sauvage.

Dans ce récit, il n’y avait pas de place pour le héros noir.

Le cowboy afro-américain a été systématiquement relégué au rang de serviteur, de comique de service, ou tout simplement effacé de l’écran. Même lorsque des histoires vraies étaient adaptées, les personnages noirs étaient « blanchis ».

C’est ainsi que l’image du cowboy est devenue synonyme de masculinité blanche hégémonique.

Ce phénomène de whitewashing a eu des conséquences durables sur la perception que les Afro-Américains ont d’eux-mêmes et de leur place dans l’histoire de leur propre pays.

Cela a créé une fausse dichotomie où l’univers rural et équestre est perçu comme « blanc », tandis que la culture noire est quasi exclusivement associée à l’environnement urbain.

Heureusement, le travail acharné d’historiens contemporains et d’activistes culturels commence à fissurer ce bloc monolithique de désinformation.

L’héritage contemporain et la renaissance culturelle

Aujourd’hui, nous assistons à une véritable renaissance de la culture du cowboy noir. Loin d’être une relique du passé, cet héritage est vivant, vibrant et revendiqué fièrement par une nouvelle génération.

Des organisations comme la Bill Pickett Invitational Rodeo parcourent les États-Unis pour célébrer les cavaliers noirs et offrir une plateforme aux talents actuels. Ce mouvement ne se limite pas aux arènes de rodéo ; il imprègne la mode, la musique et l’activisme social.

On observe un phénomène culturel puissant où l’esthétique western est réappropriée pour affirmer une identité noire forte et résiliente.

Des artistes comme Beyoncé avec son album Cowboy Carter ou Lil Nas X ont propulsé cette imagerie sur le devant de la scène mondiale, forçant le grand public à reconsidérer ses préjugés.

Mais au-delà de la pop culture, des initiatives concrètes maintiennent ces traditions vivantes au quotidien :

- Les Compton Cowboys : un groupe de cavaliers de Los Angeles qui utilise l’équitation pour éloigner les jeunes de la violence des gangs et leur offrir une alternative positive.

- La Federation of Black Cowboys : basée à New York, cette organisation s’efforce d’éduquer le public sur le rôle historique des Afro-Américains dans l’Ouest tout en enseignant l’équitation en milieu urbain.

- Les cavaliers de la Nouvelle-Orléans : une tradition urbaine unique où les chevaux font partie intégrante des parades et de la vie de quartier.

« Nous ne jouons pas au cowboy. Nous sommes des cowboys. C’est dans notre sang, dans notre histoire, et personne ne peut nous enlever cet héritage. » — Un membre des Compton Cowboys.

Cette réappropriation est essentielle. Elle permet non seulement de corriger les livres d’histoire, mais aussi d’offrir des modèles variés à la jeunesse.

Reconnaître l’existence et l’importance des cowboys noirs, c’est accepter que l’Amérique a toujours été une nation plurielle, construite par des mains de toutes les couleurs.

C’est une invitation à regarder l’histoire non pas comme un film en noir et blanc, mais comme une fresque complexe, riche et véritablement américaine. En redécouvrant ces figures oubliées, nous ne faisons pas que rendre justice au passé ; nous enrichissons notre compréhension du présent.

Le cowboy noir n’est pas une note de bas de page. Il est, et a toujours été, au cœur même de l’esprit de la Frontière.

FAQ

Quel pourcentage des cowboys étaient noirs au XIXe siècle ?

Les historiens estiment qu’environ 25 % des cowboys travaillant au Texas et sur les grandes pistes de transhumance après la guerre de Sécession étaient noirs. Si l’on ajoute les vachers mexicains, la proportion de cowboys non-blancs monte facilement à un tiers, voire la moitié des effectifs dans certaines régions.

Le personnage du Lone Ranger est-il inspiré d’un cowboy noir ?

Il existe une théorie historique très solide, bien que jamais confirmée officiellement par les créateurs originaux, selon laquelle le personnage du Lone Ranger serait inspiré de Bass Reeves. Reeves était un US Marshal noir légendaire qui chevauchait un cheval blanc, utilisait des déguisements, distribuait des pièces d’argent et était accompagné d’un partenaire amérindien, tout comme le héros de fiction.

Pourquoi y avait-il tant de cowboys noirs après la guerre de Sécession ?

Après l’abolition de l’esclavage en 1865, de nombreux Afro-Américains du Sud cherchaient du travail mais se heurtaient à un racisme systémique violent. Le Texas regorgeait de bétail sauvage mais manquait d’hommes. Le métier de cowboy, bien que difficile et dangereux, offrait une opportunité d’emploi immédiate, une relative liberté de mouvement et un salaire souvent égal à celui des blancs, ce qui était rarissime à l’époque.

Existe-t-il encore des cowboys noirs aujourd’hui ?

Absolument. La tradition ne s’est jamais éteinte. Il existe de nombreux éleveurs et cavaliers de rodéo professionnels afro-américains aux États-Unis. De plus, des clubs de cavaliers urbains, comme les célèbres Compton Cowboys en Californie ou la Federation of Black Cowboys à New York, perpétuent cet héritage et l’utilisent comme outil d’éducation et d’insertion sociale pour les jeunes.

Quelle était la différence entre un esclave et un cowboy noir ?

Avant la guerre de Sécession, certains esclaves travaillaient déjà comme vachers, mais ils appartenaient à leurs maîtres. Après 1865, les cowboys noirs étaient des hommes libres (affranchis). Bien que toujours victimes de ségrégation sociale dans les villes, ils étaient des employés salariés, pouvaient posséder leurs propres chevaux et armes, et jouissaient d’une autonomie que la plupart des autres métiers de l’époque ne permettaient pas aux Noirs.

Sources et références bibliographiques

- Smithsonian Magazine : l’article de référence « The Lesser-Known History of African-American Cowboys » qui détaille la démographie et le quotidien de ces travailleurs méconnus.

- History.com : le dossier complet « Black Cowboys in the American West », qui offre un excellent résumé sur les figures emblématiques comme Nat Love et Bill Pickett.

- The Texas State Historical Association : les archives du Handbook of Texas, une ressource incontournable pour comprendre l’économie du bétail et les statistiques de l’époque post-guerre de Sécession.

- William Loren Katz : son ouvrage majeur, The Black West (Touchstone, rééd. 1996), reste à ce jour la bible pour quiconque s’intéresse à la présence afro-américaine sur la frontière.

- Library of Congress : les collections numériques sur l’histoire de l’Ouest américain, notamment les récits Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers’ Project.