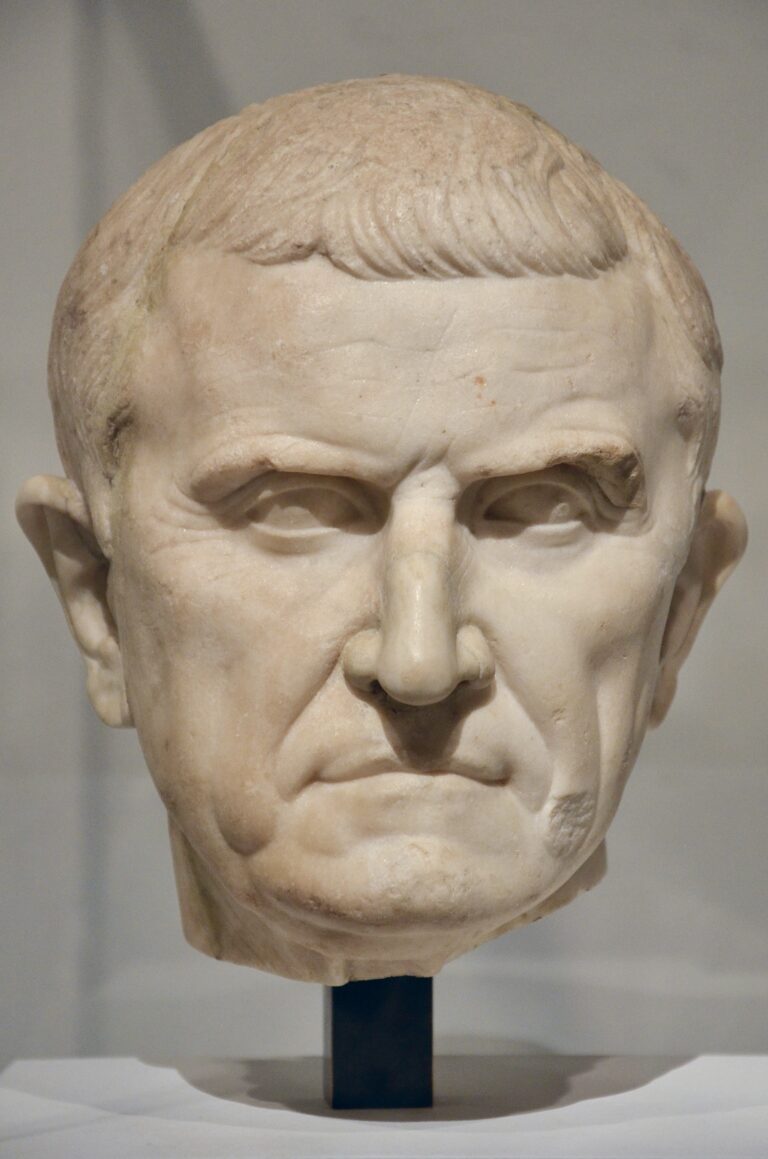

Parce que leurs noms sonnent de manière semblable et que leur immense richesse marque les esprits, Crassus et Crésus sont souvent confondus dans l’imaginaire collectif. Pourtant, ces deux personnages historiques ne partagent ni la même époque, ni le même monde.

Crésus vécut au VIe siècle avant notre ère, en tant que souverain de Lydie. Sa gloire et sa fortune furent anéanties à la suite d’une alliance hasardeuse avec le redoutable roi perse Cyrus le Grand, qui mit fin à son règne.

Crassus, quant à lui, appartient à la République romaine du Ier siècle avant J.-C., et s’illustra non seulement par sa richesse colossale, mais aussi par son rôle politique crucial au sein du premier triumvirat, aux côtés de César et Pompée, et par sa répression sanglante de la révolte menée par Spartacus.

Résumé des points abordés

Une richesse bâtie sur les cadavres

La fabuleuse fortune de Crassus n’est pas née d’un simple héritage ou d’un commerce avisé, mais bien des troubles politiques de son temps.

Soutien indéfectible de Sylla, il profita sans scrupule des proscriptions, ces listes de citoyens condamnés à mort, souvent pour des motifs uniquement politiques. Ces exécutions permettaient à l’État – et à certains ambitieux – de s’approprier les biens des suppliciés.

Crassus ne se contentait pas de suivre le mouvement, il le devançait, accumulant :

- Des propriétés confisquées à bas prix

- Des esclaves instruits et revendus avec profit

- Des parts dans des entreprises de construction et de lutte contre les incendies

- Des contrats publics lucratifs

« À Rome, la fortune se bâtissait souvent sur la mort des autres : Crassus en fut l’un des exemples les plus éclatants. »

Cette richesse astronomique allait devenir son tremplin politique, le propulsant à la préture en 71 avant J.-C., puis à l’imperium dès l’année suivante, un pouvoir militaire et judiciaire rarement accordé.

La Rome de Crassus : entre peur et chaos

À cette époque, Rome vivait sous tension. Les campagnes italiennes, en particulier la Campanie, étaient ravagées par une insurrection d’esclaves sans précédent.

Cette révolte, conduite par Spartacus, était loin du mythe romantique véhiculé par les récits modernes ou le cinéma. Derrière l’image du gladiateur libertaire se cachaient en réalité des bandes de fuyards livrés à eux-mêmes, qui semaient la violence et la destruction.

« L’iconisation de Spartacus a souvent occulté la brutalité réelle de ses troupes et la panique profonde qui s’empara de Rome. »

Face à l’inaction ou à l’impuissance des autres généraux, Crassus se présenta comme le seul capable de restaurer l’ordre. Il mit alors en place une politique militaire rigoureuse, allant jusqu’à user de la décimation, une punition antique et redoutée infligée à ses propres troupes pour les discipliner.

Cette méthode, barbare mais efficace, fit comprendre à tous que l’heure n’était plus à l’indulgence.

L’assaut contre Spartacus : un tournant décisif

Conscient que laisser les esclaves gagner du terrain serait une humiliation pour Rome, Crassus prit l’initiative d’une contre-offensive décisive.

À l’automne de l’année 72 avant J.-C., il lança ses légions à la poursuite des insurgés, qui avaient entamé une retraite stratégique vers le sud, espérant fuir vers la Sicile. Cette tentative de fuite ne fit que précipiter leur perte.

- Crassus fit ériger des fortifications pour contenir Spartacus

- Il verrouilla les voies d’accès et de ravitaillement

- Il accula les insurgés dans une impasse stratégique

- Il écrasa la rébellion avec une efficacité implacable

« L’échec de Spartacus sur le détroit de Messine fut moins dû à sa stratégie qu’au refus d’un passage en Sicile par des pirates peu fiables. »

Cette victoire fut sanglante, sans appel. Des milliers d’esclaves furent tués, d’autres crucifiés sur la Via Appia pour marquer les esprits. Cette démonstration de force offrit à Crassus non seulement la reconnaissance du patriciat romain, mais aussi une place à la table des plus puissants.

Le triumvirat : une alliance sous tension

Fort de sa victoire et du soutien des classes dirigeantes, Crassus entra en 60 avant J.-C. dans le premier triumvirat, une alliance informelle entre les trois hommes les plus puissants de Rome : César, Pompée et Crassus lui-même.

Mais cette union, fondée davantage sur des intérêts communs que sur la loyauté, était fragile par essence. Crassus, malgré sa fortune et son influence, restait en retrait sur le plan militaire face aux exploits de ses deux alliés.

« Le triumvirat n’était pas un pacte d’amitié, mais un équilibre instable entre des ambitions personnelles démesurées. »

Pour compenser ce déséquilibre, Crassus chercha à briller sur un nouveau théâtre d’opérations : l’Orient. C’est là qu’il trouva la mort, en 53 avant J.-C., lors de la désastreuse bataille de Carrhes, contre les Parthes.

Ironie du sort : ce financier hors pair, cet homme d’intrigues et de pouvoir, finit sa vie loin de Rome, décapité et humilié, sa tête utilisée par l’ennemi pour jouer une tragédie grecque.

Conclusion : la gloire et la chute

Crassus fut sans doute l’un des hommes les plus riches de toute l’Antiquité, mais aussi l’un des plus redoutés et les moins aimés. Son ascension fulgurante repose sur la manipulation, la cruauté, la ruse et la stratégie, mais son besoin de reconnaissance militaire lui coûta la vie.

Son nom reste aujourd’hui associé à la richesse, mais aussi à la brutalité politique. Entre opportunisme et ambition, Crassus demeure le troisième homme du triumvirat, éclipsé par César et Pompée dans les mémoires… mais central dans l’histoire d’une République à bout de souffle.