On associe trop souvent, et à tort, les termes de « serf » et de « servage » au seul Moyen Âge, comme s’ils n’avaient surgi qu’à l’époque féodale. De la même manière, une confusion persistante les assimile à l’esclavage.

Pourtant, le servage représente une condition sociale à mi-chemin entre l’esclave et l’homme libre, une forme d’assujettissement plus nuancée que ne le laisse entendre la tradition populaire.

Si le serf n’était pas libre au sens plein, il n’était pas non plus entièrement privé de droits : contrairement à l’esclave, considéré juridiquement comme un bien mobilier, le serf bénéficiait d’une certaine forme de reconnaissance légale et de protection.

Résumé des points abordés

- Les hilotes de Sparte : un servage singulier dans la Grèce antique

- Le servage dans l’Orient hellénistique : une logique de sujétion héréditaire

- Le colonat romain : l’émergence d’une classe intermédiaire

- Entre dépendance et autonomie : les paradoxes du colonat

- Un héritage ancien aux contours ambigus

- Conclusion : une institution aux racines profondes

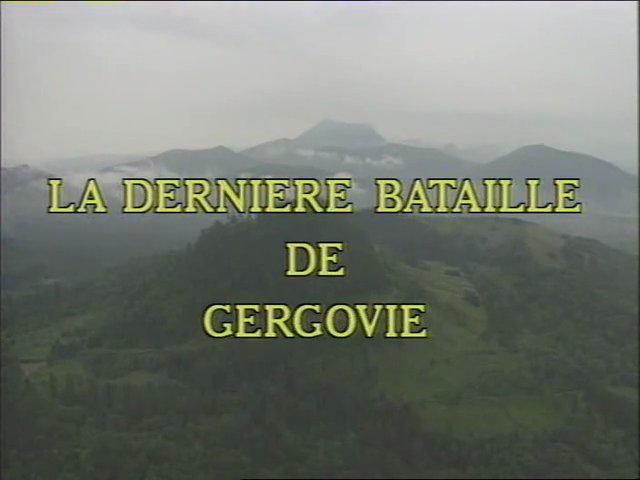

Les hilotes de Sparte : un servage singulier dans la Grèce antique

L’Antiquité grecque fournit plusieurs exemples frappants de situations proches du servage, au premier rang desquels le cas emblématique des hilotes de Sparte. Ces individus étaient attachés à la terre et chargés de la cultiver pour le compte de la cité ou de citoyens spartiates.

- Ils ne pouvaient ni quitter leur terre

- Ni refuser les tâches agricoles imposées

- Mais avaient un usage personnel des produits

- Et pouvaient parfois acquérir leur liberté

Officiellement privés de droits, les hilotes étaient pourtant bien plus qu’une simple force de travail exploitée.

Dans certains cas, des hilotes parvenaient à améliorer leurs conditions, à accumuler des biens, voire à acheter leur affranchissement.

Cette contradiction entre statut juridique et réalité quotidienne montre à quel point les frontières entre esclavage, servage et liberté pouvaient s’avérer poreuses.

Le servage dans l’Orient hellénistique : une logique de sujétion héréditaire

Avec les royaumes hellénistiques, notamment sous les Ptolémées en Égypte ou les Séleucides en Syrie, une autre forme de servage se répandit : celle d’une sujétion héréditaire liée à la terre.

Loin de réduire les populations conquises à l’esclavage, les Grecs choisirent souvent de les soumettre par un attachement familial et territorial durable.

Cette méthode permettait de maintenir un contrôle social tout en favorisant une relative stabilité agricole.

Ce système présente de nombreuses similitudes avec ce que les Romains allaient développer quelques siècles plus tard. La vision orientale du servage allait ainsi nourrir la création du « colonat », une institution hybride mêlant servitude et liberté restreinte.

Le colonat romain : l’émergence d’une classe intermédiaire

À l’époque impériale, notamment entre le IIᵉ et le IIIᵉ siècle, le colonat romain se généralise dans plusieurs provinces, y compris en Afrique du Nord, en Asie, en Égypte ou encore en Gaule. Ce système donna naissance à une catégorie sociale nouvelle, formée de demi-libres : les colons.

- Ils étaient attachés à une terre

- Ils devaient des redevances au propriétaire

- Ils transmettaient leur statut à leurs enfants

- Mais conservaient certains droits familiaux et économiques

Ces colons recevaient de petites exploitations agricoles prélevées sur de vastes domaines, dont ils devenaient responsables.

À partir du IVᵉ siècle, ce statut devient héréditaire : les enfants naissent colons et restent liés à la terre.

Un abandon volontaire de cette parcelle pouvait être considéré comme une fuite, punie comme dans le cas d’un esclave.

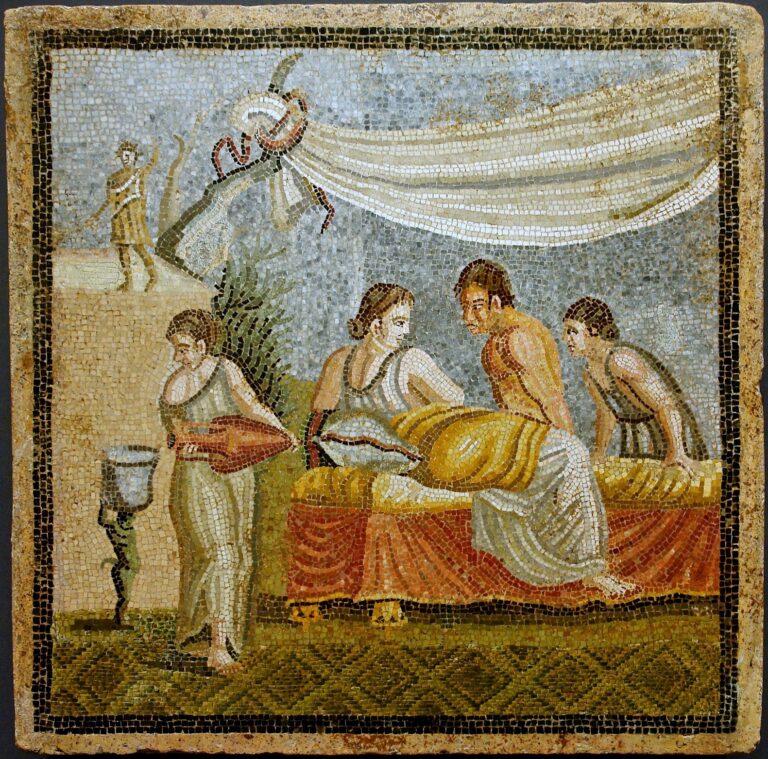

Entre dépendance et autonomie : les paradoxes du colonat

Ce qui distingue fondamentalement le colon du simple esclave, c’est sa relative autonomie économique et familiale. Bien que rattaché à une terre et contraint de verser une partie de sa récolte – généralement le dixième – au maître du domaine, il pouvait conserver le reste, le vendre ou le consommer à sa guise.

Cette liberté partielle encourageait la productivité, et certains colons parvinrent à prospérer malgré la contrainte de leur statut.

La loi garantissait également que nul ne pouvait le séparer de la terre qu’il cultivait, ce qui, en un sens, l’enracinait dans une forme de stabilité sociale.

Comparé aux prélèvements modernes pouvant atteindre 40 % ou plus, la dîme antique semble presque clémente, même si elle s’accompagnait souvent de corvées.

Un héritage ancien aux contours ambigus

Le servage antique, loin d’être un phénomène médiéval ou uniforme, présente une diversité de formes selon les époques et les civilisations.

De Sparte à Rome, en passant par l’Égypte hellénistique, il témoigne d’un besoin constant des sociétés de structurer la dépendance humaine sans pour autant verser systématiquement dans l’esclavage.

- Servage n’est pas esclavage

- Il existe des nuances fondamentales

- Le droit antique reconnaissait certains devoirs… mais aussi certains droits

- Cette situation reflète une complexité sociale bien plus riche qu’il n’y paraît

On pourrait dire que le servage a longtemps été un compromis entre exploitation et inclusion sociale, entre droit du sol et devoir de production.

Cette condition intermédiaire a traversé les siècles, influençant la structure du travail agricole jusqu’à la fin de l’Antiquité et même au-delà.

Conclusion : une institution aux racines profondes

Le servage antique n’est pas une simple ébauche de celui du Moyen Âge : il constitue une institution à part entière, inscrite dans les dynamiques économiques, sociales et politiques des grandes civilisations antiques.

Parfois choisi comme alternative à l’esclavage, parfois imposé par nécessité administrative, il a façonné l’organisation du monde rural sur le long terme.