Lorsque l’on évoque la céramique, l’imaginaire collectif convoque instantanément des images bucoliques : un tour de potier tournant au rythme d’un artisanat ancestral, une tasse de thé fumante ou des vases grecs ornés de figures mythologiques.

Pourtant, résumer ce matériau à sa simple fonction décorative ou utilitaire serait une erreur fondamentale. La céramique est, en réalité, l’un des témoins les plus sophistiqués du génie humain.

Elle est une matière paradoxale, à la fois primitive et futuriste, ancrée dans la boue des origines et propulsée vers le vide spatial. Ce matériau, né de la terre et du feu, a accompagné chaque étape majeure de notre évolution.

Résumé des points abordés

Une histoire bien plus ancienne que l’agriculture

Il est communément admis dans les livres d’histoire traditionnels que la naissance de la civilisation, et par extension des technologies complexes, est intimement liée à l’apparition de l’agriculture. Selon cette chronologie classique, l’homme se sédentarise, commence à cultiver des céréales, et invente ensuite la poterie pour stocker ses récoltes.

Cependant, les découvertes archéologiques récentes viennent bouleverser cette linéarité rassurante. La céramique n’est pas née d’un besoin utilitaire de stockage alimentaire, mais d’une impulsion créatrice et spirituelle, bien avant que la première graine ne soit semée.

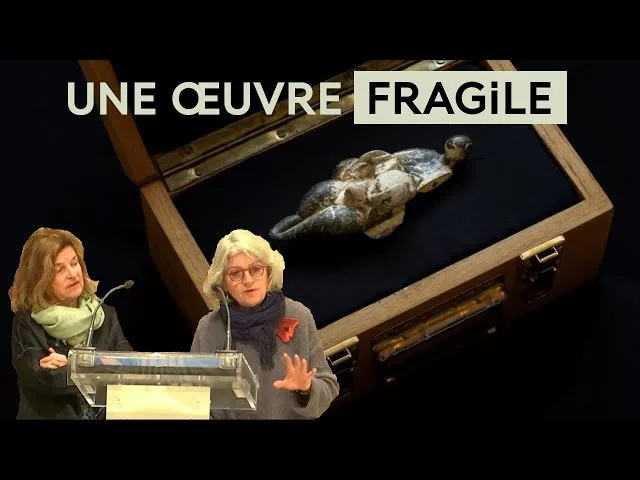

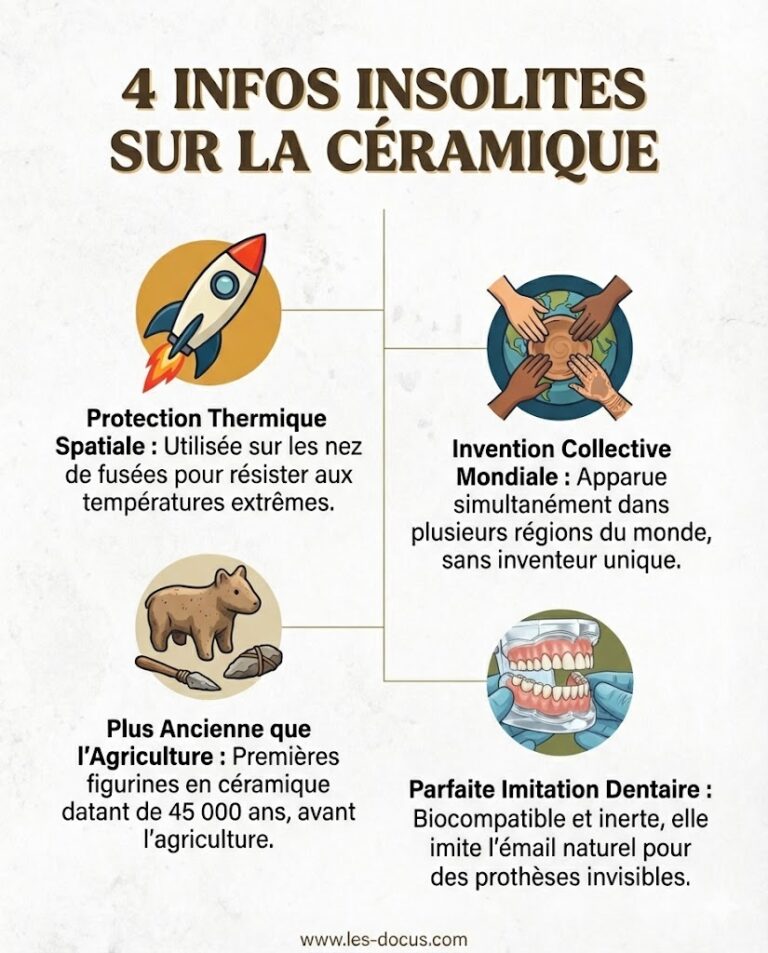

Des artefacts retrouvés par les archéologues, notamment des figurines votives, témoignent d’une maîtrise de la cuisson de l’argile remontant à près de 45 000 ans. Cela place l’invention de la céramique en plein cœur du Paléolithique supérieur, à une époque où l’humanité était encore constituée de chasseurs-cueilleurs nomades.

Cette antériorité soulève une question vertigineuse sur la nature humaine : nous avons été des artistes et des chimistes avant d’être des fermiers.

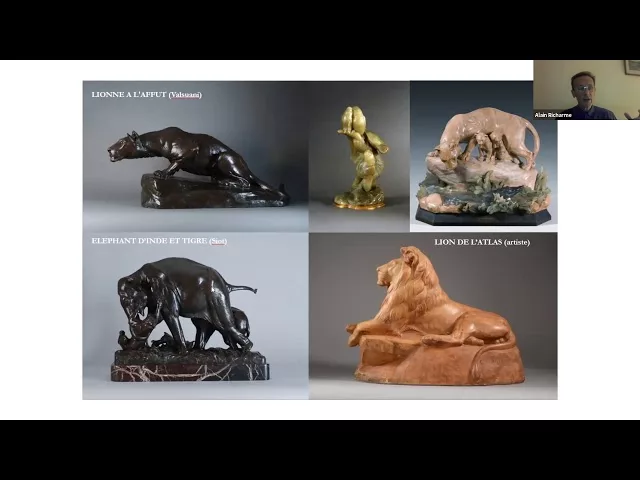

Ces premières céramiques n’étaient pas des bols ou des jarres, mais des représentations symboliques, souvent animales ou anthropomorphes. Le processus de transformation de la terre malléable en une pierre dure et éternelle par l’action du feu relevait probablement d’un acte magique ou rituel.

L’homme préhistorique a donc maîtrisé la transformation thermique de la matière non pas pour survivre, mais pour donner corps à son imaginaire, prouvant que la quête de sens a toujours précédé la quête de confort.

L’invention collective et simultanée à travers le monde

Dans l’histoire des grandes inventions, nous avons tendance à chercher un « père » fondateur, un génie solitaire à l’origine de la découverte, comme Edison pour l’ampoule ou Gutenberg pour l’imprimerie. La céramique, elle, échappe totalement à cette logique de paternité unique.

Elle représente l’archétype de « l’invention collective mondiale ». Elle n’a pas irradié depuis un point central unique pour se diffuser ensuite au reste du monde. Au contraire, elle a jailli spontanément et quasi simultanément dans des foyers de civilisation totalement déconnectés les uns des autres.

Des rives du fleuve Jaune en Chine aux grottes d’Europe centrale, en passant par les plaines d’Afrique et plus tard les Amériques, des groupes humains distincts sont arrivés à la même conclusion technologique sans jamais s’être rencontrés.

Ce phénomène témoigne d’une forme d’universalité dans l’intelligence humaine face à son environnement. Partout où l’homme a foulé le sol, il a trouvé deux éléments fondamentaux : l’argile et le feu.

Cette convergence technologique est fascinante car elle démontre que face à des besoins similaires et des ressources identiques, l’esprit humain emprunte les mêmes chemins cognitifs. La céramique est ainsi le langage universel de l’humanité, une preuve tangible que l’innovation est inscrite dans notre code génétique, indépendamment de notre géographie.

Chaque culture a ensuite développé ses propres techniques, ses propres émaux et ses propres formes, mais le principe fondateur – la transmutation de la terre par la chaleur – est un patrimoine commun à l’espèce humaine tout entière.

Le bouclier thermique de la conquête spatiale

Si l’on effectue un saut temporel vertigineux vers notre époque contemporaine, la céramique quitte les grottes pour s’installer à la pointe de la technologie la plus avancée : l’aérospatiale. C’est ici que ce matériau révèle ses propriétés physiques exceptionnelles, bien loin de la fragilité d’une assiette en porcelaine.

Lorsque les navettes spatiales ou les fusées doivent traverser l’atmosphère terrestre, elles sont soumises à des conditions d’une violence inouïe. La friction de l’air à des vitesses hypersoniques génère des températures infernales, dépassant souvent les 1500 ou 2000 degrés Celsius.

À de telles températures, la plupart des métaux connus, même les alliages les plus résistants comme le titane ou l’acier, fondraient instantanément ou perdraient leur intégrité structurelle, condamnant l’équipage et la mission. C’est là qu’intervient la céramique technique.

Utilisée sur les nez de fusées, les bords d’attaque des ailes et les tuiles de protection des navettes, la céramique agit comme un isolant thermique absolu. Sa structure atomique particulière lui permet de ne pas conduire la chaleur, mais de la dissiper ou de la bloquer.

Ces céramiques ultra-réfractaires sont capables d’encaisser un choc thermique brutal sans se dilater ni se fissurer. Elles sont la peau protectrice qui permet aux astronautes de revenir sur Terre sains et saufs.

Il est ironique de penser que pour voyager vers le futur et explorer les étoiles, l’humanité s’appuie sur une version hautement évoluée du tout premier matériau qu’elle a appris à maîtriser. Le bouclier qui nous protège du feu du ciel est, par essence, de la « terre cuite » savamment orchestrée par la science moderne.

L’art de l’imitation parfaite en dentisterie

Enfin, la céramique a trouvé un autre terrain d’application où elle excelle : le corps humain lui-même. Dans le domaine médical, et plus spécifiquement en dentisterie, la céramique est devenue le standard d’or pour la reconstruction et l’esthétique.

Pendant longtemps, les prothèses dentaires utilisaient des métaux, fonctionnels mais inesthétiques, ou des résines qui vieillissaient mal. L’avènement des céramiques dentaires, comme la zircone, a révolutionné cette discipline grâce à une propriété unique : la biomimétique.

La céramique dentaire moderne possède des caractéristiques optiques quasi identiques à celles de l’émail naturel des dents. Elle interagit avec la lumière de la même manière, offrant cette translucidité et cette profondeur qui rendent la prothèse indétectable à l’œil nu.

Mais au-delà de l’aspect visuel, c’est sa biocompatibilité qui en fait un matériau d’exception. La céramique est inerte chimiquement. Contrairement aux métaux qui peuvent s’oxyder ou provoquer des réactions allergiques, la céramique est parfaitement tolérée par les tissus gingivaux et l’organisme.

Elle ne conduit ni le chaud ni le froid de manière excessive, protégeant ainsi la sensibilité du patient, et sa dureté est comparable à celle de la dent naturelle, permettant une mastication efficace sans usure prématurée.

Aujourd’hui, grâce à la conception assistée par ordinateur (CFAO), on peut usiner un bloc de céramique en quelques minutes pour créer une dent de remplacement parfaite. C’est une fusion intime entre l’artisanat de précision et la biologie, où le matériau artificiel se fond si parfaitement dans le vivant qu’il en devient indiscernable.