Lorsque l’on évoque l’éléphant, l’imaginaire collectif convoque instantanément des images de puissance brute et de taille démesurée. Il est l’icône incontestée de la mégafaune, le dernier véritable titan à fouler le sol de nos continents.

Pourtant, réduire ce pachyderme à sa simple masse corporelle ou à ses défenses d’ivoire serait une erreur fondamentale d’appréciation. Derrière cette allure de forteresse vivante se cache une sophistication biologique et émotionnelle qui, bien souvent, dépasse l’entendement humain.

Résumé des points abordés

Le miracle de la trompe ou l’ingénierie musculaire absolue

Si l’on devait élire l’organe le plus polyvalent du règne animal, la trompe de l’éléphant remporterait le titre sans la moindre hésitation. Pour l’observateur distrait, il ne s’agit que d’un long nez. Pour le biologiste, c’est une merveille d’hydrostat musculaire.

Imaginez un instant un outil capable de déraciner un arbre centenaire avec une violence inouïe, mais aussi de ramasser une simple cacahuète sans en briser la coque fragile.

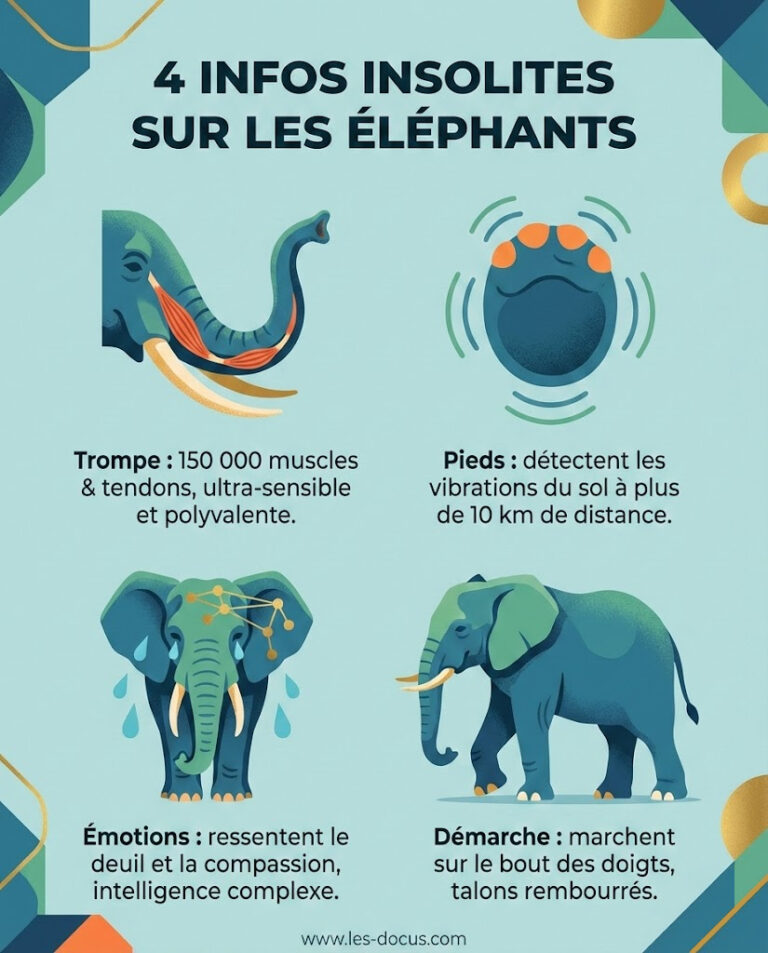

Cette prouesse est rendue possible par une anatomie interne stupéfiante. La trompe ne contient aucun os, aucune articulation, aucun cartilage. Elle est constituée exclusivement de muscles, de nerfs et de vaisseaux sanguins. Là où le corps humain tout entier compte environ 600 muscles pour se mouvoir, la seule trompe de l’éléphant en abrite entre 100 000 et 150 000, organisés en faisceaux complexes.

Ces faisceaux musculaires sont agencés de manière radiale, longitudinale et oblique, permettant une liberté de mouvement totale. L’éléphant peut allonger, raccourcir, tordre, enrouler ou rigidifier cet appendice à volonté. C’est cette densité musculaire extrême qui confère à la trompe sa force herculéenne, capable de soulever des charges de plus de 300 kilogrammes.

Mais la force n’est rien sans le contrôle. L’extrémité de la trompe, dotée d’un ou deux « doigts » préhensiles selon qu’il s’agisse d’un éléphant d’Asie ou d’Afrique, est innervée de manière si dense qu’elle possède une sensibilité tactile supérieure à celle de la main humaine.

Cette sensibilité permet à l’animal d’explorer son environnement avec une précision d’orfèvre, de manipuler des outils rudimentaires ou de rassurer un petit par des effleurements d’une douceur infinie.

Au-delà de la manipulation, la trompe est un laboratoire d’analyse chimique. En la dressant en l’air telle un périscope, l’éléphant capture les molécules odorantes portées par les vents. Son système olfactif est l’un des plus performants du monde vivant, capable de détecter de l’eau à plusieurs kilomètres ou de distinguer l’odeur d’un prédateur bien avant qu’il ne soit visible.

La trompe est donc bien plus qu’un nez : c’est un bras, une main, un tuyau d’arrosage, une arme et un radar biologique combinés en un seul organe.

La sismologie biologique et l’écoute par les pieds

L’image de l’éléphant aux grandes oreilles captant les moindres bruits de la savane est exacte, mais elle est incomplète. En réalité, une grande partie de la « conversation » des éléphants échappe totalement à l’oreille humaine, et même à leurs propres oreilles, au sens classique du terme. Ces animaux ont développé une capacité sensorielle qui s’apparente à de la sismologie : ils écoutent avec leurs pieds.

Le secret réside dans la structure de leurs plantes de pieds et la configuration de leur squelette. Sous le talon de l’éléphant se trouve un coussinet de graisse dense, riche en récepteurs nerveux appelés corpuscules de Pacini.

Ces récepteurs sont spécifiquement conçus pour détecter les vibrations mécaniques et les variations de pression. Lorsqu’un éléphant barrit ou tape du sol, il génère non seulement une onde sonore aérienne, mais aussi une onde sismique puissante qui se propage dans la terre.

Ces ondes de basse fréquence, inaudibles pour nous, voyagent beaucoup plus loin et plus vite dans le sol que dans l’air. Elles peuvent parcourir jusqu’à 10, voire 16 kilomètres dans des conditions optimales. Lorsqu’un autre éléphant perçoit ces vibrations, il se fige souvent, plaque sa trompe au sol pour augmenter la surface de contact, et « écoute ».

Le mécanisme de transmission est fascinant. La vibration remonte le long des os des pattes, traverse les épaules et atteint directement les os du crâne, pour finir sa course dans l’oreille moyenne par conduction osseuse. C’est une forme d’écoute tactile. Ce réseau de communication souterrain permet aux troupeaux de rester en contact sur des distances gigantesques, bien au-delà de la portée visuelle.

Cette faculté a des applications vitales. Elle permet aux matriarches de coordonner les mouvements de groupes dispersés, de repérer des partenaires potentiels, mais aussi de détecter des dangers lointains.

On a observé des éléphants réagir à des orages ou à des mouvements de panique d’autres animaux situés bien au-delà de l’horizon. Dans un monde où la survie dépend de l’information, les éléphants ont transformé leur propre corps en sismographe haute définition.

Une conscience émotionnelle aux frontières de l’humain

Si l’anatomie de l’éléphant force le respect, c’est son monde intérieur qui suscite le plus d’émotion et de questionnements scientifiques. Longtemps, l’homme s’est cru le seul dépositaire de la conscience, du deuil et de l’empathie.

L’étude approfondie des éléphants a fait voler en éclats cette vision anthropocentrique. Ils possèdent une intelligence émotionnelle qui rivalise avec celle des grands singes et des cétacés, et par certains aspects, avec la nôtre.

Leur cerveau est une merveille de complexité. Il pèse environ 5 kilogrammes et possède un cortex cérébral très développé, ainsi qu’un hippocampe immense. Or, l’hippocampe est le siège de la mémoire et des émotions. Cette architecture cérébrale explique leur mémoire légendaire, mais surtout leur capacité à ressentir des émotions profondes et durables.

Le deuil est sans doute la manifestation la plus poignante de cette intelligence. Les observations de rituels funéraires chez les éléphants sont nombreuses et documentées. Lorsqu’un membre du groupe meurt, les autres ne l’abandonnent pas immédiatement. Ils veillent le corps, parfois pendant des jours, le touchant délicatement avec leurs trompes et leurs pieds, dans un silence pesant.

Plus troublant encore, les éléphants montrent un intérêt marqué pour les ossements de leurs congénères, même longtemps après la mort. Ils peuvent reconnaître les restes d’un individu connu, manipulant les os avec une révérence qui ne s’observe pas avec les ossements d’autres espèces.

Ce comportement suggère une forme de conscience de la mort et de l’irréversibilité, un trait cognitif extrêmement rare dans le règne animal.

L’empathie fait également partie de leur quotidien. Il n’est pas rare de voir des éléphants ralentir pour attendre un membre blessé, ou travailler en équipe pour aider un petit coincé dans la boue.

Ils semblent capables de se projeter dans l’état émotionnel de l’autre, une faculté nommée « théorie de l’esprit ». Cette solidarité n’est pas qu’instinctive, elle est raisonnée et adaptée à chaque situation, témoignant d’une société complexe basée sur des liens affectifs puissants.

Le paradoxe de la ballerine de six tonnes

Comment un animal pouvant peser jusqu’à six tonnes peut-il se déplacer dans un silence quasi religieux ? C’est l’un des paradoxes les plus saisissants de l’observation des éléphants sauvage. On s’attendrait à ce que le sol tremble à chaque pas, à entendre des bruits sourds et lourds. Pourtant, un éléphant peut surgir dans votre dos sans que vous ne l’ayez entendu arriver.

Le secret de cette démarche furtive réside, encore une fois, dans l’anatomie unique de leurs pieds. Contrairement à ce que leur apparence massive pourrait laisser croire, les éléphants marchent sur la pointe des pieds. Ils sont digitigrades. Leur squelette est construit de telle sorte que leur talon ne touche jamais directement le sol.

L’espace entre les os du talon et la surface du sol est comblé par un épais coussinet de tissu adipeux et fibreux. Ce coussinet agit comme un amortisseur hydraulique ultra-performant. À chaque pas, sous la pression du poids, le coussinet s’écrase et s’élargit, absorbant l’impact et répartissant la charge sur une surface plus grande. Cela réduit la pression au sol par centimètre carré de manière drastique.

C’est cette mécanique des fluides interne qui étouffe le bruit. Là où le sabot d’un cheval claque sur le sol dur, le pied de l’éléphant s’y moule. Cette adaptation permet non seulement le silence, essentiel pour ne pas signaler sa présence inutilement, mais elle est aussi cruciale pour la santé de l’animal.

Sans cet amortisseur naturel, les articulations de l’éléphant seraient broyées sous son propre poids en quelques semaines.

Cette structure permet également une stabilité tout terrain. Le pied, en s’élargissant à l’impact, offre une adhérence exceptionnelle, même dans la boue glissante ou sur des terrains accidentés.

Lorsque l’éléphant soulève sa patte, le coussinet se rétracte, réduisant le diamètre du pied et facilitant son extraction, même dans un sol collant. C’est une merveille de biomécanique qui allie furtivité, confort et efficacité énergétique.

Vers une nouvelle considération du vivant

L’étude de ces quatre caractéristiques – la trompe, l’écoute sismique, l’intelligence émotionnelle et la marche digitigrade – nous force à reconsidérer notre place vis-à-vis de ces animaux. L’éléphant n’est pas une relique du passé, une simple curiosité biologique à préserver pour le tourisme. C’est une forme de vie aboutie, dotée d’une perception du monde qui nous est étrangère et d’une richesse intérieure indéniable.

Chaque découverte scientifique sur les éléphants renforce l’idée que nous partageons cette planète avec des « personnes » non-humaines. Leur capacité à pleurer leurs morts, à communiquer sur des kilomètres par le sol, ou à manipuler leur environnement avec une précision millimétrique, témoigne d’un génie évolutif qu’il est de notre devoir absolu de protéger.

Alors que leurs habitats se réduisent et que le braconnage continue de menacer leur existence, comprendre la sophistication de l’éléphant devient un acte militant. On ne protège bien que ce que l’on respecte, et on ne respecte vraiment que ce que l’on comprend.

En regardant un éléphant, nous ne voyons pas seulement un animal, mais un chef-d’œuvre vivant, un ambassadeur d’un monde sauvage dont la disparition serait une perte incommensurable pour l’âme de notre planète.