Lever les yeux vers la voûte céleste est un réflexe ancestral qui connecte l’humanité à l’immensité de l’univers, nous rappelant notre place minuscule face à l’infini. Si la lune et les étoiles offrent un spectacle quotidien rassurant, le cosmos réserve parfois des surprises d’une rareté absolue, des événements qui ne se produisent qu’une fois par génération, voire une fois par millénaire.

Ces moments de grâce astronomique, où la mécanique céleste s’aligne avec une précision d’horloger, transforment le ciel nocturne en un théâtre grandiose.

Pour l’amateur éclairé comme pour le néophyte, comprendre et anticiper ces raretés ajoute une dimension vertigineuse à l’observation, transformant une simple nuit étoilée en un souvenir impérissable gravé dans la mémoire collective.

Résumé des points abordés

- Les grandes comètes et leur passage historique

- Les supernovas galactiques visibles à l’œil nu

- Les transits de vénus devant le disque solaire

- Les tempêtes de météores exceptionnelles

- Les occultations planétaires mutuelles

- L’alignement multiple des planètes

- Comment maximiser ses chances d’observation

- FAQ : les phénomènes astronomiques les plus rares à observer

Les grandes comètes et leur passage historique

L’apparition d’une grande comète est sans doute l’événement le plus marquant visuellement pour les observateurs terrestres, car elle brise l’immuabilité apparente du ciel.

Contrairement aux comètes périodiques classiques qui nécessitent souvent des télescopes puissants pour être distinguées, une grande comète se définit par une luminosité exceptionnelle, la rendant visible à l’œil nu, même en présence de pollution lumineuse urbaine.

Ces visiteuses glacées, venues des confins du système solaire, déploient une queue spectaculaire qui peut s’étendre sur une large portion du ciel. L’histoire de l’astronomie est ponctuée par ces apparitions, comme la comète Hale-Bopp en 1997, qui a maintenu sa visibilité à l’œil nu pendant une durée record de 18 mois.

Leur rareté réside dans l’imprévisibilité de leur éclat. Si les astronomes peuvent calculer les orbites avec une précision mathématique, prédire le comportement du noyau cométaire à l’approche du Soleil reste un art difficile.

« Les comètes sont comme les chats : elles ont une queue et elles font exactement ce qu’elles veulent. » — David H. Levy

Lorsqu’un tel astre s’approche, le dégazage provoqué par la chaleur solaire crée une chevelure brillante, ou coma, qui réfléchit intensément la lumière. Ce spectacle est d’autant plus précieux qu’il est éphémère et que les statistiques montrent qu’une véritable « grande comète » ne survient en moyenne qu’une fois par décennie.

Cependant, l’attente peut parfois durer bien plus longtemps, créant un sentiment d’anticipation fébrile au sein de la communauté scientifique. Observer une telle comète, c’est voir de ses propres yeux la matière primitive qui a formé notre système solaire il y a plus de 4,5 milliards d’années.

Les supernovas galactiques visibles à l’œil nu

S’il existe un Saint Graal pour l’observateur du ciel, c’est bien la supernova galactique. Il s’agit de l’effondrement brutal et explosif d’une étoile massive en fin de vie, libérant en quelques secondes autant d’énergie que le Soleil en produira durant toute son existence.

La dernière supernova observée dans notre propre galaxie, la Voie Lactée, remonte à 1604, connue sous le nom de Supernova de Kepler. Depuis plus de quatre siècles, les astronomes attendent le prochain cataclysme stellaire visible sans instrument.

Lorsqu’un tel événement se produit, une « nouvelle étoile » apparaît soudainement dans une constellation familière, pouvant parfois rivaliser d’éclat avec la Lune ou être visible en plein jour. C’est un rappel violent que l’univers est dynamique et en perpétuelle évolution.

L’étoile Bételgeuse, dans la constellation d’Orion, est souvent citée comme la candidate la plus probable pour le prochain spectacle. Sa luminosité variable intriguant les chercheurs suggère qu’elle pourrait exploser « prochainement » à l’échelle cosmique, c’est-à-dire demain ou dans 100 000 ans.

Voici les caractéristiques qui rendent l’observation d’une supernova unique :

- Une luminosité fulgurante : l’astre peut devenir l’objet le plus brillant du ciel nocturne après la Lune.

- Une apparition soudaine : contrairement aux comètes qui s’approchent progressivement, la supernova surgit en quelques heures.

- Une empreinte durable : les rémanents de l’explosion forment des nébuleuses colorées observables par les télescopes des siècles plus tard.

La rareté de cet événement dans notre galaxie (estimée à environ trois par siècle, mais souvent masquées par la poussière interstellaire) en fait l’observation la plus convoitée. Être témoin de la mort d’une étoile est une expérience qui connecte l’observateur aux processus fondamentaux de création des éléments lourds, essentiels à la vie.

Les transits de vénus devant le disque solaire

Dans la grande horlogerie du système solaire, les transits planétaires représentent des engrenages d’une précision absolue. Le transit de Vénus est un phénomène où la planète passe directement entre la Terre et le Soleil, apparaissant comme un petit disque noir traversant la surface brûlante de notre étoile.

Ce qui rend ce phénomène extraordinairement rare, c’est son rythme cyclique très particulier. Les transits de Vénus surviennent par paires séparées de 8 ans, mais chaque paire est espacée de la suivante par plus d’un siècle (alternativement 105,5 ans et 121,5 ans).

Les derniers passages ont eu lieu en 2004 et 2012. Si vous avez manqué ces dates, il ne sera malheureusement plus possible d’observer ce phénomène de votre vivant, car le prochain rendez-vous céleste est fixé à décembre 2117.

Historiquement, ces événements étaient cruciaux pour les astronomes des XVIIIe et XIXe siècles. Ils permettaient, grâce à la méthode de la parallaxe, de calculer avec précision l’unité astronomique, c’est-à-dire la distance Terre-Soleil. Des expéditions périlleuses étaient lancées aux quatre coins du globe pour ne pas rater ces quelques heures précieuses.

Aujourd’hui, bien que la valeur scientifique soit moindre, la valeur émotionnelle et esthétique reste intacte. Voir cette petite bille noire se détacher sur le gigantisme du Soleil offre une perspective saisissante sur les échelles de taille dans notre système planétaire.

Les tempêtes de météores exceptionnelles

Nous sommes habitués aux pluies d’étoiles filantes annuelles, comme les Perséides en août ou les Géminides en décembre. Ces événements offrent généralement quelques dizaines de météores par heure, un spectacle agréable mais classique.

Cependant, il existe un phénomène bien plus rare et dramatique : la tempête de météores.

Une tempête survient lorsque la Terre traverse un nuage de débris cométaires particulièrement dense et récent. Le taux horaire zénithal (ZHR) ne se compte plus en dizaines, mais en milliers, voire en dizaines de milliers de météores par heure.

L’exemple le plus célèbre reste la tempête des Léonides de 1833, où le ciel semblait littéralement tomber sur la Terre, terrifiant les populations qui croyaient à la fin du monde. Plus récemment, en 1966, les observateurs ont rapporté jusqu’à 40 météores par seconde durant le pic d’activité.

« La contemplation de la voûte étoilée est le plus sûr remède contre les vanités terrestres. » — Camille Flammarion

Ces tempêtes sont difficiles à prévoir avec exactitude car elles dépendent de filaments de poussière très fins laissés par la comète Tempel-Tuttle. Elles ne se produisent généralement que tous les 33 ans environ, suivant le retour de la comète mère, mais les conditions géométriques doivent être parfaites.

Assister à une véritable tempête d’étoiles filantes donne l’impression de voyager à vitesse grand V dans l’espace, un effet de perspective saisissant où le point de radiant semble projeter des traits de lumière vers tout l’horizon. C’est une immersion totale dans la dynamique du système solaire.

Les occultations planétaires mutuelles

Si les éclipses de Soleil par la Lune sont des événements spectaculaires bien connus, il existe une variante infiniment plus rare : l’occultation d’une planète par une autre. Imaginez Jupiter passant devant Saturne, ou Vénus masquant Mars.

Ces événements nécessitent un alignement tridimensionnel parfait entre la Terre et les deux planètes concernées. Compte tenu de l’inclinaison différente des orbites planétaires, ces rencontres sont d’une rareté extrême.

La dernière fois que Vénus a occulté Jupiter remonte à 1818, et la prochaine occurrence n’aura lieu qu’en 2065. Observer deux points lumineux fusionner pour n’en former qu’un seul, ou voir les anneaux de Saturne grignotés par le disque de Jupiter, relève de l’observation de précision.

Pour l’amateur, ces moments sont des tests ultimes de la qualité optique de son matériel. Ils permettent de comparer directement l’albédo (la réflectivité) et la couleur de surface des planètes, offrant un contraste saisissant impossible à percevoir en temps normal.

L’alignement multiple des planètes

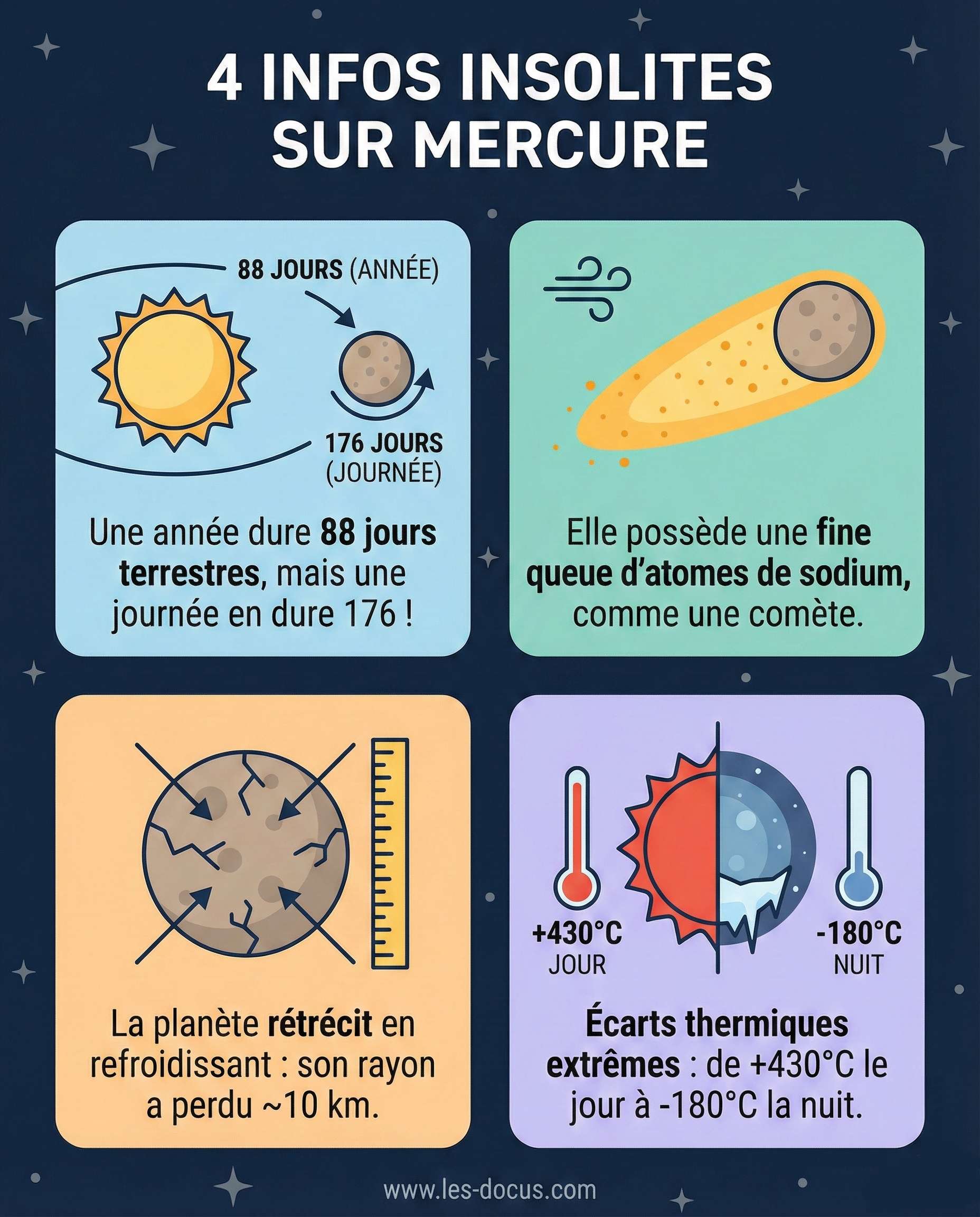

On entend souvent parler d’alignements planétaires, mais un regroupement visuel serré de toutes les planètes visibles à l’œil nu (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne) dans un secteur restreint du ciel est un événement remarquable.

Il ne s’agit pas d’un alignement physique en ligne droite dans l’espace (ce qui est physiquement impossible), mais d’une conjonction géocentrique. Voir cinq planètes étalées comme un collier de perles sur l’écliptique au crépuscule ou à l’aube est une vision d’une beauté rare.

Les grandes conjonctions très serrées, où plusieurs planètes tiennent dans le champ d’un télescope, sont encore plus précieuses. En décembre 2020, Jupiter et Saturne se sont approchées à seulement 6 minutes d’arc l’une de l’autre, apparaissant presque comme un astre double à l’œil nu.

Voici pourquoi ces configurations fascinent :

- Elles matérialisent le plan de l’écliptique dans le ciel.

- Elles permettent d’observer les mouvements relatifs des planètes jour après jour.

- Elles offrent des opportunités photographiques uniques avec des paysages terrestres.

Ces ballets cosmiques obéissent à des rythmes complexes de résonance orbitale. Un regroupement très serré des cinq planètes visibles ne se produit que tous les quelques décennies, rendant chaque opportunité précieuse pour l’astrophotographe.

Comment maximiser ses chances d’observation

Observer ces phénomènes rares ne relève pas uniquement de la chance ; cela demande une préparation méticuleuse et une connaissance approfondie de son environnement. La première étape consiste à s’éloigner impérativement de la pollution lumineuse.

Les ciels urbains noient les détails subtils, rendant invisibles les queues de comètes ténues ou les météores les plus faibles. Il est crucial de repérer à l’avance des sites d’observation en altitude ou dans des zones rurales préservées, souvent classées comme réserves de ciel étoilé.

L’équipement joue également un rôle, bien que beaucoup de ces phénomènes soient appréciables à l’œil nu. Une simple paire de jumelles (par exemple 10×50) est souvent l’instrument le plus polyvalent, surpassant le télescope pour les objets étendus comme les comètes ou les rapprochements planétaires larges.

Il est aussi essentiel de se tenir informé via des canaux fiables. Les éphémérides astronomiques et les alertes des observatoires professionnels permettent d’anticiper les événements imprévisibles comme les sursauts de comètes ou les supernovas.

« Quelque part, quelque chose d’incroyable attend d’être connu. » — Carl Sagan

Enfin, la patience est la vertu cardinale de l’astronome. La météo terrestre est souvent le pire ennemi de l’observateur. Avoir un « plan B » géographique pour se déplacer vers une zone de ciel clair peut sauver l’observation d’une vie.

Voici une liste d’équipements essentiels pour ne rien rater :

- Une lampe frontale rouge : Pour s’éclairer sans désaccoutumer l’œil à l’obscurité.

- Une carte du ciel mobile ou une application dédiée : Pour localiser précisément les événements.

- Un trépied robuste : Indispensable pour stabiliser jumelles ou appareils photo lors des longues expositions.

La rareté de ces phénomènes nous rappelle que l’univers ne nous attend pas. Chaque observation est une victoire sur le temps et l’espace, un moment volé à l’éternité qui enrichit notre compréhension du monde.

FAQ : les phénomènes astronomiques les plus rares à observer

Quel est l’événement astronomique le plus rare jamais observé ?

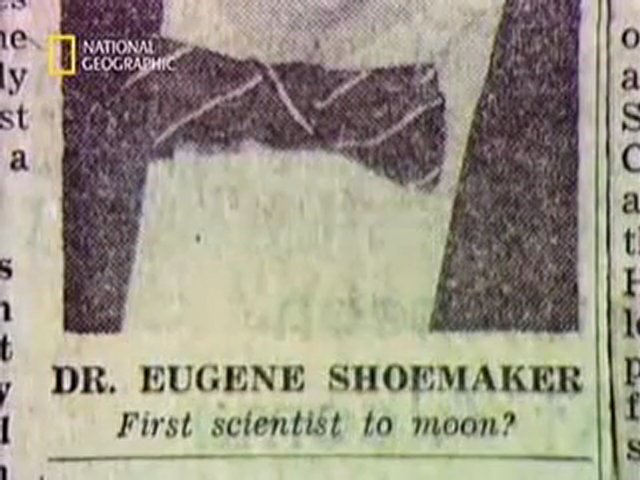

L’un des événements les plus rares et documentés est sans doute la Supernova de 1054, qui a donné naissance à la Nébuleuse du Crabe. Elle fut visible en plein jour pendant 23 jours. Plus récemment, l’impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en 1994 fut un événement unique d’une violence inouïe observé en direct.

Faut-il absolument un télescope pour voir ces phénomènes ?

Non, pas nécessairement. Les grandes comètes, les tempêtes de météores, les alignements planétaires et les supernovas galactiques sont par définition des événements spectaculaires visibles à l’œil nu. Le télescope est utile pour les détails planétaires ou les objets du ciel profond, mais il peut parfois restreindre le champ de vision nécessaire pour apprécier l’ampleur d’une queue de comète.

Comment savoir quand aura lieu la prochaine « Grande Comète » ?

C’est la grande inconnue de l’astronomie. Si les orbites sont calculables, l’éclat est imprévisible. De nouvelles comètes sont découvertes chaque année. Il faut suivre l’actualité astronomique régulièrement, car une comète nouvellement découverte peut devenir spectaculaire en l’espace de quelques mois seulement en s’approchant du Soleil.

Les aurores boréales sont-elles considérées comme un phénomène rare ?

Cela dépend de votre latitude. Au cercle polaire, elles sont fréquentes. En revanche, les tempêtes solaires extrêmes (comme l’événement de Carrington en 1859) qui rendent les aurores visibles jusqu’aux tropiques sont des phénomènes astronomiques très rares et puissants, liés aux cycles d’activité du Soleil.