Né dans une époque de bouleversements, Bernard Buffet est devenu l’un des peintres français les plus remarquables de la seconde moitié du XXe siècle. Artiste précoce, rapidement couronné de succès mais aussi enfermé dans une réputation de peintre de la souffrance, il incarne à lui seul le paradoxe de l’enfant prodige adulé puis rejeté par le monde de l’art.

Son parcours, à la fois flamboyant et tragique, illustre combien le destin d’un créateur peut basculer entre gloire et damnation.

Résumé des points abordés

- Une enfance marquée par la guerre et la rigueur

- Le succès fulgurant des débuts

- Un style reconnaissable entre mille

- La rencontre décisive avec Pierre Bergé

- L’icône médiatique et la fortune

- L’étiquette du peintre de la douleur

- La rupture avec Pierre Bergé et un nouvel amour

- Le déclin critique et l’oubli progressif

- Le refuge au Japon et la consécration tardive

- La maladie et la fin tragique

- L’héritage contrasté d’un génie incompris

- Conclusion

Une enfance marquée par la guerre et la rigueur

Bernard Buffet naît en 1928 à Paris, dans une famille bourgeoise mais modeste, où les difficultés matérielles viennent bientôt assombrir l’horizon. Très jeune, il se passionne pour le dessin, trouvant dans le trait une forme de refuge contre la dureté du quotidien. Son adolescence se déroule dans une France meurtrie par la Seconde Guerre mondiale, où la peur et les privations impriment durablement les esprits.

Cette atmosphère de tension et de manque marque profondément l’imaginaire de l’artiste, nourrissant son style singulier, fait de lignes sèches et de visages tirés vers le bas :

- Une jeunesse dans un pays affaibli par l’Occupation.

- Une formation académique à l’École des Beaux-Arts.

- Une précocité artistique étonnante.

Très vite, il démontre un talent hors du commun, et ses professeurs perçoivent en lui une personnalité à part. À dix-neuf ans seulement, il expose au prestigieux Salon des Indépendants, événement décisif qui l’introduit dans le cercle des grands peintres contemporains.

Le succès fulgurant des débuts

À peine sorti de l’adolescence, il s’impose comme une révélation dans le monde de l’art. En 1948, il remporte le Prix de la Critique, qui fait de lui la coqueluche des galeries parisiennes. Sa peinture, caractérisée par des formes anguleuses et une atmosphère glacée, séduit immédiatement une société encore traumatisée par les horreurs de la guerre.

Ce succès rapide suscite autant d’admiration que de jalousie parmi les autres artistes, qui voient en Buffet un météore difficile à égaler.

Ses toiles, sombres et dépouillées, deviennent le miroir des inquiétudes d’une génération en quête de repères. Les critiques louent sa capacité à exprimer la désolation avec une puissance graphique inédite.

Buffet devient ainsi le symbole d’un art accessible, compréhensible par tous, à l’opposé des abstractions qui commencent à dominer l’époque.

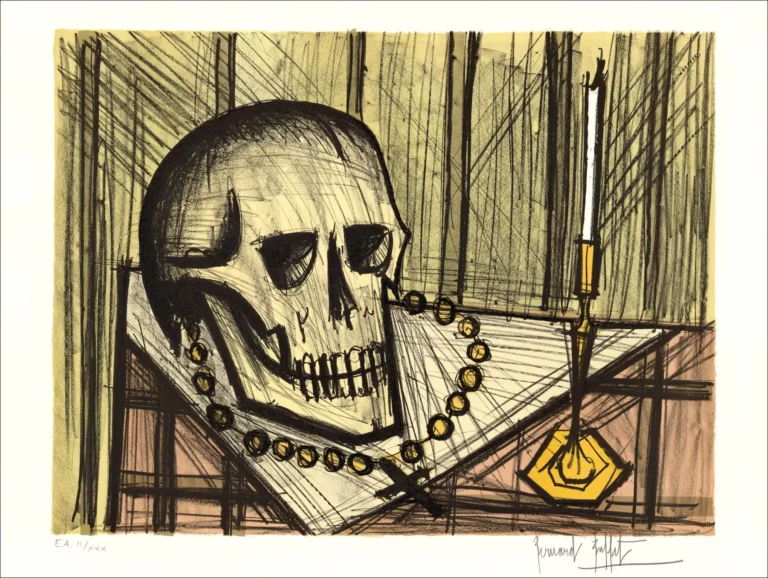

Un style reconnaissable entre mille

Ce qui frappe immédiatement chez lui, c’est la rigueur de son trait. Ses personnages, longs et émaciés, semblent figés dans une douleur éternelle. Les couleurs ternes, volontairement limitées, accentuent ce sentiment de désespoir.

On reconnaît son style instantanément, tant il a su créer un univers pictural unique, oscillant entre mélancolie et austérité :

- Des lignes noires puissantes qui structurent la toile.

- Une palette volontairement restreinte, dominée par les gris et les verts sourds.

- Une iconographie marquée par les clowns, les crucifixions et les paysages urbains.

Cette signature esthétique fait de Buffet un peintre à la fois admiré et critiqué. Certains le voient comme le dernier grand figuratif de la France d’après-guerre, tandis que d’autres l’accusent de systématiser la tristesse, au point de figer son art dans une répétition stérile.

La rencontre décisive avec Pierre Bergé

Au milieu de ce succès, il croise la route de Pierre Bergé, qui deviendra non seulement son compagnon mais aussi un pilier dans sa carrière. Leur relation, passionnée et intellectuellement stimulante, lui permet de trouver une stabilité affective rare dans le milieu artistique.

Ensemble, ils affrontent la notoriété, les critiques, et construisent une vie commune placée sous le signe de l’ambition.

Pour Bergé, Buffet représentait non seulement un artiste de génie, mais aussi une figure fragile à protéger du tumulte extérieur.

Ce partenariat nourrit l’énergie créatrice de l’artiste, qui multiplie les expositions et voit ses toiles s’arracher dans le monde entier. L’image du jeune peintre maudit, soutenu par un homme de confiance, renforce encore sa légende.

L’icône médiatique et la fortune

Dans les années 1950 et 1960, Bernard Buffet devient une véritable star. Sa notoriété dépasse le cercle restreint des amateurs d’art : il est invité dans les médias, reconnu dans la rue, et ses œuvres s’exportent à prix d’or.

À une époque où Picasso domine encore la scène internationale, il incarne l’autre visage de la modernité française :

- Des ventes record dans les galeries parisiennes et étrangères.

- Une image publique entretenue par les journaux et la télévision.

- Une place assurée parmi les peintres les plus riches de son époque.

Mais cette célébrité, loin de lui apporter la sérénité, accentue les tensions. le peintre est perçu par certains comme trop commercial, trop médiatisé, au point de susciter une certaine méfiance dans le milieu intellectuel parisien.

L’étiquette du peintre de la douleur

Malgré son succès, il se voit enfermé dans une image de peintre de la tristesse. Ses personnages faméliques, ses clowns mélancoliques et ses crucifixions glaçantes deviennent autant de symboles d’une douleur universelle.

Certains critiques affirment qu’il ne peignait pas la souffrance, mais qu’il l’incarnait lui-même dans son existence tourmentée.

Cette étiquette finit par lui nuire, car elle réduit son art à une seule dimension. Pourtant, Buffet a exploré de nombreux thèmes : paysages, natures mortes, grandes compositions religieuses. Mais l’opinion publique, fascinée par l’austérité de ses premières œuvres, refuse de le voir évoluer.

La rupture avec Pierre Bergé et un nouvel amour

La fin de sa relation avec Pierre Bergé marque un tournant.

Buffet rencontre ensuite Annabel Schwob, qui devient son épouse et sa muse. Cette femme, au charme lumineux, lui apporte une nouvelle stabilité et l’accompagne dans toutes ses expositions. Leur couple devient mythique, incarnant un mélange de glamour et de drame artistique.

Annabel, chanteuse et artiste elle-même, voyait en lui un homme prisonnier de son talent, condamné à toujours dépasser les attentes.

Cette nouvelle union lui permet de se réinventer partiellement, mais le poids de la critique continue de l’accompagner. Même lorsqu’il peint des scènes plus colorées, on continue de le ranger dans la catégorie des peintres sombres.

Le déclin critique et l’oubli progressif

À partir des années 1970, l’art contemporain prend un virage radical. L’abstraction, puis le conceptuel et les installations, envahissent les musées. Dans ce contexte, son art figuratif est perçu comme dépassé.

Les critiques, qui l’avaient encensé vingt ans plus tôt, l’accusent désormais de se répéter et de s’accrocher à une esthétique datée :

- Une marginalisation progressive dans les musées d’art contemporain.

- Une désaffection de la critique française, plus tournée vers l’avant-garde.

- Une reconnaissance maintenue à l’étranger, notamment au Japon.

Ce basculement est vécu comme une véritable trahison par Buffet, qui se sent rejeté par un monde auquel il avait tant donné.

Le refuge au Japon et la consécration tardive

Paradoxalement, c’est au Japon qu’il retrouve une reconnaissance immense. Ses expositions y connaissent un succès phénoménal, et un musée entier lui est consacré à Surugadaira en 1973.

Le public japonais, sensible à la rigueur graphique et à la mélancolie élégante de son art, a toujours vu en Buffet une figure majeure de la modernité.

Cette consécration internationale contraste fortement avec son relatif oubli en France. Tandis que Paris le boude, Tokyo le célèbre comme un maître intemporel. Cette dualité illustre l’ambiguïté de son héritage : rejeté par ses pairs mais adulé par des milliers de passionnés.

La maladie et la fin tragique

Ses dernières années sont assombries par la maladie. Atteint de la maladie de Parkinson, il voit ses mains trembler, l’empêchant de peindre avec la précision qui faisait sa force. Pour un artiste dont la vie était entièrement vouée au trait, cette perte représente une condamnation insupportable.

Selon ses proches, il vivait la maladie comme une humiliation, lui qui avait bâti sa réputation sur la rigueur et la fermeté de son dessin.

En 1999, accablé par cette incapacité à créer, il met fin à ses jours dans sa maison du sud de la France. Sa mort, tragique mais cohérente avec son image de peintre maudit, bouleverse le monde de l’art et relance le débat sur son héritage.

L’héritage contrasté d’un génie incompris

Aujourd’hui, Bernard Buffet occupe une place singulière dans l’histoire de l’art. Certains continuent de le considérer comme un peintre commercial, enfermé dans un style répétitif.

D’autres, au contraire, voient en lui l’un des derniers grands figuratifs, capable de traduire l’angoisse existentielle de son époque avec une force incomparable :

- Des œuvres toujours prisées sur le marché de l’art.

- Une reconnaissance institutionnelle tardive, avec des rétrospectives marquantes.

- Un artiste qui continue de susciter débats et passions.

Peu d’artistes ont connu une telle oscillation entre gloire et rejet. Il reste ainsi l’exemple parfait du peintre dont le destin a été façonné autant par son talent que par les jugements de la critique et du public.

Conclusion

L’histoire de Bernard Buffet, l’enfant prodige devenu peintre maudit, est celle d’un destin brisé entre fulgurance et déchéance.

Son œuvre, immédiatement reconnaissable, témoigne d’une exigence inébranlable et d’une volonté de représenter le monde tel qu’il l’a perçu : austère, fragile et profondément humain. S’il a été rejeté par certains cercles, il demeure une figure incontournable de l’art français, dont l’ombre plane encore sur la peinture contemporaine.

En fin de compte, il incarne le paradoxe de l’artiste visionnaire : admiré pour sa sincérité et condamné pour sa constance. Mais c’est peut-être précisément cette fidélité à son style qui fait de lui un peintre éternel, toujours redécouvert, toujours débattu, et surtout jamais oublié.