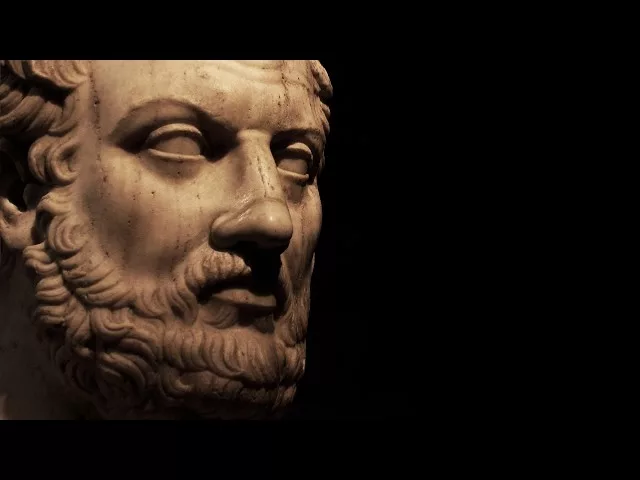

« Un vrai Hannibal » : c’est ainsi que le décrit un historien romain, parlant de Mithridate VI le Grand, redoutable roi du Pont et farouche ennemi de Rome. Doté d’un courage indomptable, parfois sauvé par une chance inouïe, mais toujours animé d’une volonté de fer, ce souverain possédait une intelligence stratégique rare, une force martiale hors norme, et un sens de la politique acéré.

Pourtant, tout semblait indiquer qu’il aurait pu devenir un précieux allié de la République romaine. Éduqué selon les préceptes hellénistiques, polyglotte capable de s’exprimer dans vingt-deux langues, il incarnait le souverain éclairé par excellence.

Mais le destin – ou plutôt l’ambition et la trahison – en décida autrement. À douze ans, il perd son père, Mithridate V, empoisonné par son épouse, et se retrouve au cœur d’une lutte de pouvoir sanglante. Contraint de fuir, il survit, apprend à se cacher, à se méfier, à attendre son heure… et à frapper.

Résumé des points abordés

Une ascension brutale vers le pouvoir

Lorsque Mithridate atteint ses vingt-deux ans, en 111 avant J.-C., il décide qu’il est temps de reprendre ce qui lui revient de droit. Sa méthode est aussi directe que brutale : il fait enfermer sa propre mère, puis écarte son frère qui avait usurpé le trône.

À partir de ce moment, le jeune roi se construit en tant que conquérant déterminé, et il comprend très tôt que seule l’expansion lui garantira une souveraineté durable. Il entreprend alors une série de campagnes décisives :

- Conquête du Bosphore cimmérien

- Partage temporaire de la Paphlagonie avec le roi de Bithynie

- Annexion de la Bithynie dans son intégralité

Mithridate, dès les premières années de son règne, révèle une vision politique cohérente et une ambition sans mesure, à peine masquées sous un vernis de diplomatie tactique.

Son appétit territorial inquiète, bien entendu, Rome. L’un des premiers motifs d’intervention romaine viendra de son intérêt marqué pour la Cappadoce, région stratégique qui deviendra l’étincelle allumant un conflit plus large.

La Cappadoce, point de bascule

En 94 avant J.-C., Mithridate fait déposer Ariobarzane, souverain allié des Romains, afin d’imposer son influence sur la Cappadoce. Ce coup d’éclat incite Rome à intervenir deux ans plus tard pour rétablir son protégé.

Il devient alors évident pour les sénateurs que Mithridate n’agit pas uniquement par appât du gain, mais avec l’ambition claire de former un empire. Rome, adepte du diviser pour mieux régner, ne pouvait tolérer l’émergence d’un royaume unifié en Asie Mineure.

La puissance romaine se sentait menacée non par un ennemi déclaré, mais par une organisation subtile et unifiée, à long terme capable d’égaler sa domination.

Mais Mithridate n’a pas l’intention de s’arrêter. Dès la prise de contrôle de la Bithynie, il lance une offensive décisive : la capture d’Éphèse et la révolte générale des cités grecques contre l’influence romaine. Il n’agit plus en coulisse, il attaque frontalement.

Le massacre des Romains et la guerre ouverte

La tension atteint un sommet lorsque Mithridate ordonne l’extermination méthodique de tous les citoyens romains présents en Asie, un massacre sans précédent dans l’histoire de Rome. Cet acte marque un point de non-retour.

Pourtant, à la surprise générale, il reçoit le soutien de nombreuses cités grecques, notamment d’Athènes. Son général est même accueilli comme un libérateur, révélant à quel point la haine de Rome avait contaminé l’Orient hellénistique.

Rome ne peut rester passive :

- Envoi de Sylla en Grèce pour restaurer l’ordre

- Siège d’Athènes long et difficile

- Reprise de la ville en 86 avant J.-C.

Le siège d’Athènes fut un symbole fort : un affrontement entre deux mondes, deux ambitions impériales, deux conceptions de l’autorité.

Après sa défaite, Mithridate accepte une paix provisoire. Mais son royaume reste intact, et avec lui, son envie de revanche.

Un retour inévitable du conflit

Rome n’est pas dupe. En 74 avant J.-C., les hostilités reprennent. Cette fois, la République romaine prend les devants en reprenant la Bithynie, marquant le retour à une guerre totale.

Mithridate trouve un allié de poids en la personne du roi Tigrane d’Arménie, mais cette alliance ne suffit pas à contenir l’avancée romaine. En 66 avant J.-C., le général Pompée le Grand est chargé de la campagne.

Il écrase les forces du roi du Pont, marquant la fin annoncée d’un règne tumultueux.

Ironie tragique : le fils même de Mithridate, Pharnace, trahit son père en s’alliant à Pompée, pressentant la défaite inévitable.

Acculé, Mithridate se réfugie dans les terres éloignées de Crimée. Là, dans une solitude froide et désespérée, il demande à l’un de ses fidèles mercenaires de le tuer. Ainsi s’éteint celui qui avait, un temps, tenu tête à la puissance la plus redoutée de son époque.

Conclusion : L’héritage d’un roi contre l’Histoire

Mithridate VI ne fut pas simplement un roi guerrier. Il fut le rêve incarné d’un Orient libre, capable de tenir tête à Rome sans jamais vraiment s’agenouiller.

Visionnaire, rusé, cultivé et impitoyable, il incarne la figure du souverain qui lutte non pour la survie, mais pour une idée d’indépendance bien au-delà des ambitions personnelles.

À l’image d’Hannibal, dont il partage l’audace et la fin tragique, Mithridate est devenu une légende historique, symbole des causes perdues, mais glorieuses.