L’Islande est bien plus qu’une simple destination touristique à la mode sur les réseaux sociaux. C’est un laboratoire géologique à ciel ouvert, une terre primitive où les forces telluriques qui ont façonné notre planète sont encore à l’œuvre avec une vigueur effrayante et magnifique.

Surnommée la terre de glace et de feu, cette île de l’Atlantique Nord offre un spectacle permanent de contrastes saisissants, où les glaciers millénaires recouvrent des fournaises prêtes à se réveiller à tout instant.

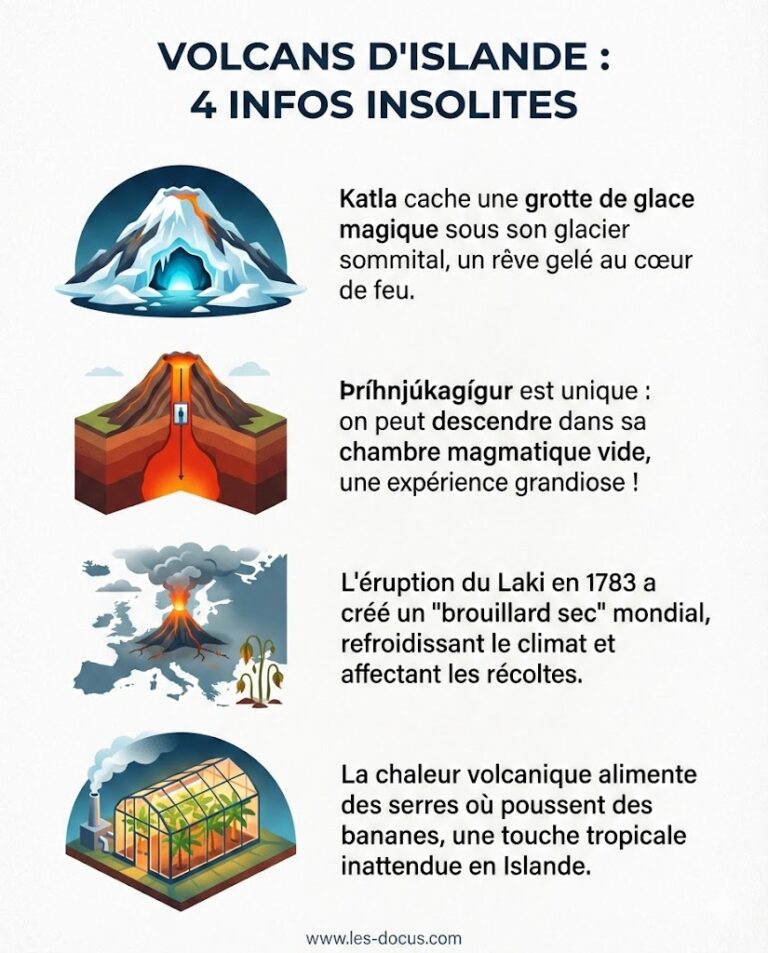

Loin des sentiers battus classiques, nous vous invitons à plonger dans les entrailles de l’Islande à travers quatre faits insolites qui illustrent la puissance créatrice et destructrice de ses volcans.

Résumé des points abordés

Le paradoxe de Katla : un rêve gelé au cœur du feu

Parmi les nombreux volcans qui parsèment l’Islande, Katla occupe une place particulière dans l’imaginaire collectif et la surveillance scientifique.

Situé sous l’immense calotte glaciaire du Mýrdalsjökull, il est considéré comme l’un des volcans les plus dangereux et les plus surveillés du pays. Mais ce monstre qui dort cache en son sein une beauté fragile et paradoxale, née de la rencontre improbable entre le magma brûlant et la glace éternelle.

C’est ici que se produit un phénomène d’une poésie visuelle rare. La chaleur géothermique émise par le volcan ne suffit pas toujours à provoquer une éruption majeure, mais elle est assez puissante pour faire fondre la base du glacier par le dessous.

Ce processus crée des réseaux complexes de cavités, connues sous le nom de grottes de glace. Contrairement aux grottes formées par l’écoulement de l’eau en été, celles-ci sont sculptées par le souffle chaud de la terre.

Pénétrer dans une telle grotte, c’est entrer dans un autre monde. La lumière du jour, filtrée par des mètres de glace compactée, se transforme en un bleu électrique surnaturel, parfois strié de noir.

Ces veines sombres ne sont autres que des couches de cendres volcaniques, témoins d’éruptions passées, emprisonnées dans la glace comme les pages d’un livre d’histoire géologique. C’est un spectacle éphémère, car le glacier est vivant : il avance, se fissure et se recompose sans cesse.

L’aspect insolite réside dans cette coexistence pacifique temporaire. Le visiteur se promène littéralement à l’intérieur d’un glacier, tout en se tenant au-dessus d’un cratère potentiellement dévastateur. C’est une expérience qui rappelle l’extrême fragilité de l’équilibre islandais.

Si Katla venait à se réveiller pleinement, la chaleur ferait fondre la glace instantanément, provoquant un jökulhlaup, une inondation glaciaire catastrophique qui balaierait tout sur son passage vers l’océan. En attendant, le volcan offre ces cathédrales de cristal, comme pour se faire pardonner sa colère future.

Þríhnúkagígur : l’impossible voyage vers le centre de la terre

Si Jules Verne avait dû choisir un point d’entrée réel pour son Voyage au centre de la Terre, il aurait sans doute choisi le Þríhnúkagígur. Ce volcan, dont le nom imprononçable signifie « le cratère aux trois pics », est le théâtre d’un phénomène géologique unique à l’échelle planétaire.

En règle générale, après une éruption volcanique, le scénario est toujours le même : la lave restante dans la cheminée se refroidit et se solidifie, bouchant l’accès, ou bien le sommet du volcan s’effondre pour former une caldeira.

Pourtant, il y a environ 4 000 ans, Þríhnúkagígur a désobéi aux lois de la volcanologie. Après son éruption, le magma ne s’est pas solidifié en surface, ni ne s’est effondré.

Pour des raisons que les géologues étudient encore, le magma s’est retiré vers les profondeurs, drainant la chambre magmatique comme on viderait un lavabo. Le résultat est une chambre magmatique vide, une immense caverne souterraine laissée intacte, accessible depuis la surface.

Aujourd’hui, ce site offre l’une des expériences les plus exclusives au monde : la possibilité de descendre, via un système d’ascenseur ouvert similaire à ceux utilisés pour le nettoyage des gratte-ciels, jusqu’au fond de ce réservoir volcanique. La descente de 120 mètres – l’équivalent d’un immeuble de 40 étages ou assez grand pour contenir la Statue de la Liberté – est vertigineuse.

Une fois en bas, le spectacle est stupéfiant. On ne se trouve pas dans une grotte sombre et effrayante, mais dans une salle immense aux parois technicolor. L’oxydation des minéraux contenus dans la roche a peint les murs de teintes vibrantes : des rouges intenses dus au fer, des jaunes vifs causés par le soufre, et des bleus profonds.

C’est une cathédrale naturelle où le silence est absolu. Se tenir là, au cœur d’un volcan dormant, permet de prendre la mesure de la tuyauterie interne de notre planète, une opportunité normalement réservée aux flux de lave incandescente.

L’éruption du Laki : le papillon islandais et la tempête européenne

L’influence des volcans islandais ne se limite pas à la géographie de l’île ; elle s’étend parfois à l’histoire de l’humanité. L’exemple le plus frappant, et pourtant souvent méconnu du grand public, est l’éruption des fissures du Laki en 1783.

Cet événement cataclysmique dépasse de loin les perturbations aériennes causées par l’Eyjafjallajökull en 2010. Il s’agit ici d’un désastre qui a potentiellement redessiné la carte politique de l’Europe.

L’éruption, qui a duré huit mois, a libéré une quantité phénoménale de lave, mais surtout des gaz toxiques. Environ 120 millions de tonnes de dioxyde de soufre ont été projetées dans l’atmosphère.

En Islande, les conséquences furent immédiates et tragiques : la brume empoisonnée a tué une grande partie du bétail et provoqué une famine, connue sous le nom de Móðuharðindin (les feux de la brume), qui a décimé un quart de la population islandaise.

Mais le nuage ne s’est pas arrêté aux frontières de l’île. Poussé par les vents, un brouillard sec et persistant a recouvert l’Europe pendant l’été 1783. Ce voile a bloqué le rayonnement solaire, provoquant une chute des températures à l’échelle de l’hémisphère nord. Les chroniques de l’époque parlent d’un soleil rouge sang et d’une odeur de soufre omniprésente, même à Paris ou à Londres.

Les conséquences climatiques furent désastreuses pour l’agriculture. Les étés froids et les hivers rigoureux qui suivirent entraînèrent de très mauvaises récoltes en France. La disette, l’augmentation du prix du pain et la misère grandissante dans les campagnes françaises ont exacerbé les tensions sociales déjà vives sous le règne de Louis XVI.

De nombreux historiens s’accordent aujourd’hui à dire que les perturbations climatiques engendrées par le Laki ont été un facteur aggravant, une étincelle silencieuse venue du Grand Nord, qui a contribué au climat insurrectionnel menant à la Révolution française de 1789.

Des tropiques sous le cercle polaire : l’agriculture géothermique

Pour finir sur une note plus lumineuse et témoignant de la résilience islandaise, il faut se tourner vers l’utilisation ingénieuse que les habitants font de cette énergie illimitée.

Dans un pays où l’hiver est long, sombre et glacial, l’idée de faire pousser des fruits tropicaux semble relever de la folie douce. Pourtant, c’est une réalité tangible qui surprend toujours les visiteurs.

Grâce à la chaleur qui émane de la croûte terrestre, l’Islande a développé une agriculture sous serre à la pointe de la technologie, notamment autour de la ville de Hveragerði.

En captant la vapeur et l’eau bouillante du sous-sol pour chauffer des structures vitrées et en utilisant l’éclairage artificiel alimenté par l’hydroélectricité et la géothermie, les Islandais recréent un microclimat méditerranéen, voire tropical, à quelques degrés du cercle polaire arctique.

L’info insolite qui amuse souvent les touristes concerne la production de bananes. Oui, l’Islande possède bien des bananeraies. Bien que l’histoire selon laquelle l’Islande serait le « premier producteur de bananes d’Europe » soit un mythe (l’Espagne avec les Canaries ou la France avec les Antilles détiennent ce titre), le fait qu’il y ait une production de bananes islandaises est véridique.

Cette production reste modeste et est principalement gérée par l’Université agricole d’Islande à des fins de recherche sur la culture en environnement contrôlé, mais les fruits sont bien réels et comestibles. Au-delà de l’anecdote fruitière, c’est tout un écosystème maraîcher qui prospère : tomates, concombres, poivrons et fleurs poussent toute l’année, défiant le blizzard extérieur.

C’est la preuve éclatante que l’Islande ne subit pas seulement son volcanisme, mais qu’elle a su le dompter pour en faire une source de vie et d’abondance, transformant une terre hostile en un jardin inattendu.