On pense tout connaître du coton. C’est la matière première de nos t-shirts préférés, le linge de maison dans lequel on se glisse le soir, et le symbole d’une industrie textile mondialisée. Pourtant, derrière sa blancheur immaculée et son apparente simplicité, la plante du genre Gossypium cache une complexité biologique et historique fascinante.

Voici quatre faits insolites qui changeront définitivement votre regard sur cette fibre universelle.

Résumé des points abordés

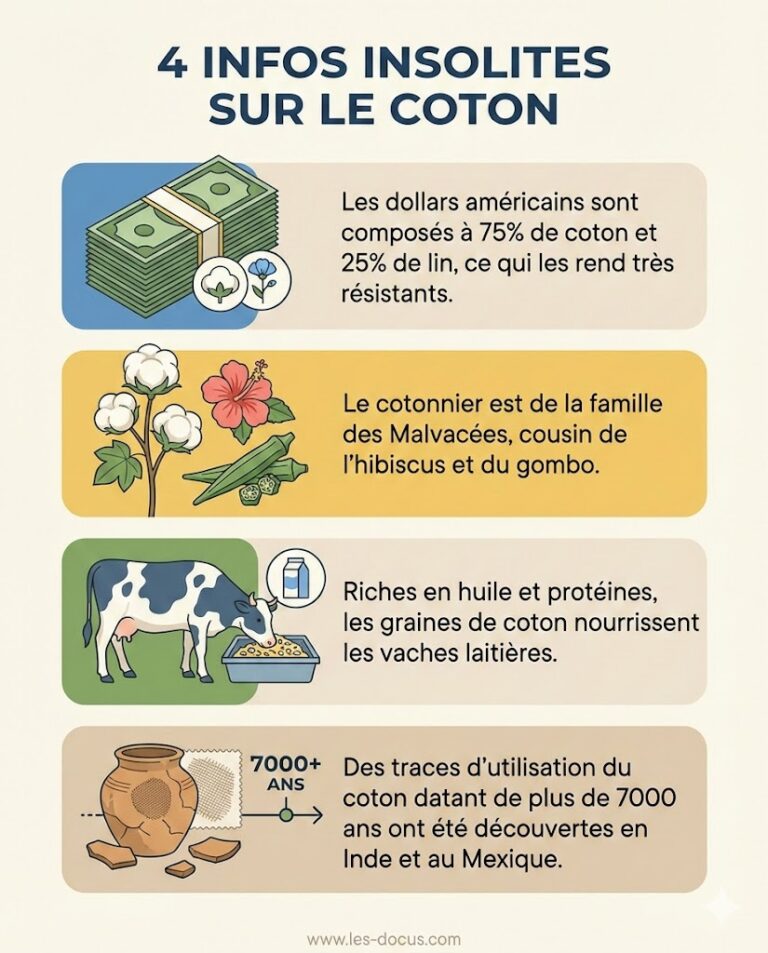

Le dollar américain est un tissu qui ne dit pas son nom

Il est courant d’entendre parler de la « planche à billets » ou de « papier-monnaie ». Pourtant, si vous avez déjà oublié un billet de banque américain dans la poche d’un jean passé à la machine à laver, vous avez sans doute remarqué qu’il en ressort intact. Ce miracle n’est pas dû à un vernis magique, mais à la composition même du matériau.

Contrairement à la majorité des papiers du monde, fabriqués à partir de cellulose de bois, le dollar américain est techniquement un textile. Le Bureau of Engraving and Printing des États-Unis utilise un mélange spécifique composé à 75 % de coton et 25 % de lin.

C’est cette alliance de fibres naturelles qui confère au billet vert sa texture si particulière, ce grain légèrement rugueux et surtout sa résistance exceptionnelle aux pliures et aux déchirures.

Cette composition n’est pas un choix anodin ni récent. Elle répond à une exigence de durabilité extrême. Un billet de banque change de main des milliers de fois ; un papier classique à base de bois se désagrégerait bien trop vite. Les fibres de coton, longues et torsadées, s’entremêlent avec celles du lin pour créer un maillage d’une robustesse impressionnante.

De plus, cette recette singulière joue un rôle crucial dans la sécurité. Le papier à base de coton et de lin possède une signature tactile unique et absorbe les encres d’une manière que le papier standard ne peut imiter. C’est ce qui donne ce toucher « craquant » caractéristique lorsque l’on manipule une liasse neuve.

En somme, l’économie la plus puissante du monde ne repose pas sur du papier, mais sur un tissu composite de haute technologie.

Une parenté botanique surprenante avec l’hibiscus

Lorsque l’on imagine un champ de coton, on visualise immédiatement ces boules blanches et duveteuses éclatant au soleil. Mais avant cette étape de fructification, le cotonnier est une plante à fleurs magnifique, dont l’apparence trahit ses origines botaniques.

Le cotonnier appartient à la grande et prestigieuse famille des Malvaceae. Pour le jardinier amateur ou le botaniste, cette classification révèle une parenté fascinante : le coton est le cousin germain de l’hibiscus, cette fleur ornementale prisée pour sa beauté exotique, ainsi que de la rose trémière qui orne nos jardins de campagne.

Si vous observez attentivement une fleur de coton avant qu’elle ne fane et ne produise sa fibre, la ressemblance est frappante.

Elle arbore souvent des pétales jaune pâle ou crème, parfois tachetés de pourpre à la base, avec une structure en entonnoir typique des malvacées. La beauté de la fleur de coton est telle qu’elle pourrait justifier sa culture uniquement pour l’ornementation.

Mais la famille ne s’arrête pas aux fleurs. Dans ce même groupe botanique, on retrouve également des plantes alimentaires bien connues comme le gombo (ou okra), légume incontournable de la cuisine cajun et africaine.

Plus surprenant encore, le cacaoyer (qui donne le chocolat) et le durian sont aussi des parents éloignés dans certaines classifications phylogénétiques modernes.

Savoir que votre chemise en coton partage le même ADN botanique que l’infusion d’hibiscus que vous buvez ou le chocolat que vous dégustez illustre à quel point la nature est interconnectée. Le cotonnier n’est pas une anomalie industrielle isolée, mais un membre éminent d’une famille végétale aux multiples talents.

Un super-aliment inattendu pour les vaches laitières

L’industrie du coton est souvent critiquée pour sa consommation d’eau, mais elle possède une vertu écologique méconnue : presque rien ne se perd dans la plante.

Lorsque le coton est récolté, la fibre blanche que nous connaissons (la « charpie ») ne représente qu’une partie de la récolte. Au cœur de cette fibre se trouvent des graines, riches et nombreuses.

Pendant longtemps, ces graines étaient considérées comme des déchets encombrants lors de l’égrenage. Aujourd’hui, elles constituent un marché secondaire vital. La graine de coton est une bombe nutritionnelle pour le bétail, et plus particulièrement pour les vaches laitières.

Pourquoi les éleveurs prisent-ils tant cet aliment ? La graine de coton est l’un des rares aliments naturels à combiner trois éléments essentiels en haute concentration : des fibres, des protéines et de l’énergie sous forme d’huile.

On parle souvent de « triple aliment ». Elle permet d’enrichir le lait, augmentant notamment son taux de matière grasse, ce qui est crucial pour la production de beurre ou de fromage.

Il est important de noter que la graine de coton brute contient du gossypol, une substance toxique pour l’homme et les animaux monogastriques (comme les porcs ou les poulets). Cependant, les ruminants comme les vaches possèdent un système digestif complexe capable de dégrader cette toxine sans danger.

Ainsi, le coton nous habille, mais indirectement, il nous nourrit aussi. L’huile de coton, extraite des graines, est également utilisée dans l’alimentation humaine (fritures, margarines) après raffinage pour éliminer le gossypol.

Cette valorisation intégrale de la plante transforme ce qui pourrait être un déchet agro-industriel en une ressource précieuse pour la chaîne alimentaire.

Une domestication simultanée aux deux bouts du monde

L’histoire de l’agriculture est souvent racontée comme une diffusion linéaire partant d’un point unique.

Le coton vient briser ce narratif. Il est l’un des rares exemples de domestication parallèle et indépendante sur plusieurs continents, prouvant que le génie humain peut arriver aux mêmes solutions face aux mêmes besoins, même à des milliers de kilomètres de distance.

Des fouilles archéologiques ont révélé que le coton était travaillé il y a plus de 7000 ans, à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Monde, sans qu’il n’y ait eu le moindre contact entre ces civilisations.

D’un côté, dans la vallée de l’Indus (l’actuel Pakistan), sur le site de Mehrgarh, les archéologues ont découvert des traces de fibres de coton datant d’environ 5000 avant notre ère. Ces premières civilisations asiatiques avaient déjà compris comment filer et tisser cette fibre complexe pour en faire des vêtements adaptés aux climats chauds.

De l’autre côté de l’océan, dans la vallée de Tehuacán au Mexique, des fragments de tissus datant d’une époque similaire ont été mis au jour. Les peuples mésoaméricains avaient domestiqué une espèce locale de cotonnier (Gossypium hirsutum), différente génétiquement de celle de l’Asie, mais utilisée exactement pour les mêmes fins.

Ce phénomène de convergence est fascinant. Il démontre que l’utilisation du coton n’est pas une découverte fortuite, mais une étape fondamentale du développement humain.

Que ce soit en Inde, au Mexique, ou plus tard au Pérou et en Afrique, l’homme a su identifier le potentiel de cette plante sauvage pour en faire une technologie textile durable.