Souvent réduite à son rôle administratif de capitale de l’Europe ou à sa météo parfois capricieuse, Bruxelles est une ville qui se découvre par le détail et se savoure par l’anecdote. Loin des clichés bureaucratiques, la cité brabançonne cultive un art de vivre unique, teinté de surréalisme et d’autodérision, que les Belges nomment affectueusement la « zwanze ».

C’est un lieu où l’histoire se mêle à l’humour, où l’architecture audacieuse côtoie les ruelles médiévales, et où la gastronomie raconte des récits familiaux séculaires.

Résumé des points abordés

Le paradoxe du Manneken Pis ou la grandeur de la modestie

Il est sans doute l’un des monuments les plus célèbres de la planète, rivalisant en notoriété avec la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté.

Pourtant, la première rencontre avec le Manneken Pis laisse souvent les visiteurs dans un état de stupéfaction amusée. Niché à l’angle de la rue de l’Étuve et de la rue du Chêne, à quelques pas de la somptueuse Grand-Place, ce petit bonhomme en bronze incarne à la perfection l’esprit frondeur bruxellois.

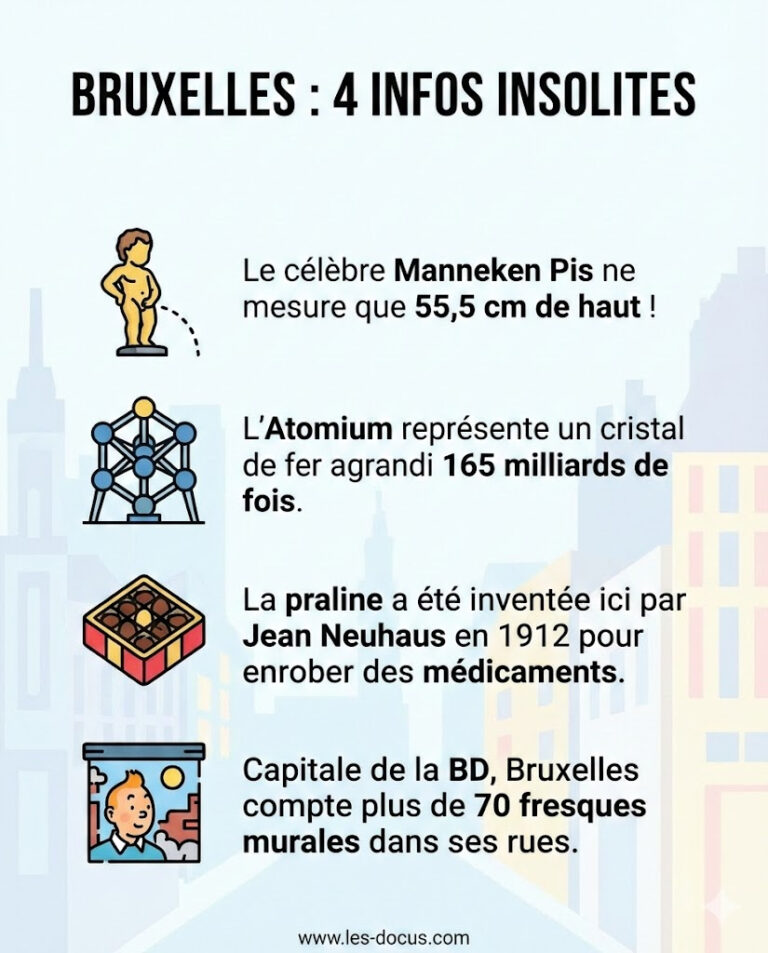

Ce qui frappe d’emblée, c’est sa taille. Loin du colosse que l’imaginaire collectif tend à construire, la statuette actuelle ne mesure que 55,5 centimètres de hauteur. Cette dimension modeste est inversement proportionnelle à la place qu’il occupe dans le cœur des Bruxellois et dans le folklore local.

L’œuvre originale, conçue par le sculpteur Jérôme Duquesnoy l’Ancien en 1619, a traversé les siècles, survivant aux bombardements et aux multiples tentatives de vol, bien que la version visible aujourd’hui dans la rue soit une réplique, l’original étant précieusement conservé au Musée de la Ville de Bruxelles.

Mais réduire le Manneken Pis à sa taille serait une erreur. Ce « gamin qui pisse » est bien plus qu’une fontaine ; il est le plus ancien citoyen de Bruxelles. Sa légende, qui varie selon les conteurs, le présente tantôt comme un enfant ayant sauvé la ville d’un incendie en urinant sur la mèche d’une bombe, tantôt comme le fils d’un duc retrouvé dans cette posture insolite.

Au-delà de la pierre et du bronze, c’est son incroyable garde-robe qui fascine. Il est probablement le seul enfant au monde à posséder plus de 1000 costumes, offerts par des chefs d’État, des associations ou des célébrités.

Qu’il soit habillé en cosmonaute, en Elvis Presley ou en tenue traditionnelle de samouraï, chaque habillage est une cérémonie officielle, rappelant que Bruxelles ne se prend jamais tout à fait au sérieux.

L’atomium et le rêve futuriste d’un cristal de fer

Si le Manneken Pis regarde vers le passé médiéval, l’Atomium, lui, est le témoin immuable d’une époque où l’humanité rêvait de conquérir le futur grâce à la science. Dressé sur le plateau du Heysel, cet édifice étrange et fascinant est l’héritage le plus marquant de l’Exposition universelle de 1958.

À une époque marquée par l’optimisme de l’après-guerre et la foi dans le progrès nucléaire civil, l’ingénieur André Waterkeyn a imaginé une structure qui défierait les lois de l’architecture classique.

L’Atomium ne représente pas n’importe quoi : il s’agit de la maille élémentaire d’un cristal de fer. Cependant, pour rendre cette structure microscopique visible et visitable par l’homme, il a fallu changer d’échelle de manière vertigineuse.

L’édifice est ainsi un agrandissement de 165 milliards de fois de la réalité atomique. Cette proportion titanesque permet de saisir la complexité de la matière qui nous entoure, transformant la physique en une expérience spatiale concrète.

Composé de neuf sphères reliées par des tubes, l’édifice culmine à 102 mètres. À l’origine, l’Atomium ne devait pas survivre à l’exposition universelle. Il était voué à la démolition, comme la plupart des pavillons de ce type d’événement. C’est son succès populaire immédiat et son esthétique unique, à mi-chemin entre la sculpture et le bâtiment, qui l’ont sauvé.

Aujourd’hui, il reste le symbole d’une « belgitude » moderne. Ses sphères, récemment rénovées pour retrouver leur éclat d’aluminium d’origine (désormais en acier inoxydable), offrent non seulement un panorama exceptionnel sur la ville, mais abritent aussi des expositions sur le design et l’histoire.

Se promener dans ses tubes, via des escalators futuristes, procure une sensation d’irréalité, comme si l’on voyageait à l’intérieur d’un film de science-fiction des années 50. C’est un monument à l’audace, prouvant que Bruxelles sait aussi voir les choses en grand, très grand.

L’invention de la praline ou l’art de soigner par le plaisir

La Belgique est mondialement reconnue comme le pays du chocolat, mais peu de gens connaissent la genèse précise de sa confiserie la plus emblématique : la praline.

L’histoire se déroule dans la prestigieuse Galerie de la Reine, un passage couvert néo-Renaissance inauguré au milieu du XIXe siècle. C’est là qu’en 1857, un certain Jean Neuhaus, d’origine suisse, installe sa pharmacie.

À cette époque, les médicaments n’avaient pas la saveur édulcorée qu’on leur connaît aujourd’hui. Ils étaient souvent amers, difficiles à avaler, surtout pour les enfants.

Pour faciliter la prise de ces remèdes, Jean Neuhaus eut l’idée ingénieuse de les enrober d’une fine couche de chocolat. Le succès fut au rendez-vous, mais le produit restait cantonné au domaine médical. Le chocolat n’était alors qu’un vecteur, un subterfuge pour masquer l’amertume de la vie et de la maladie.

Il faudra attendre 1912 et l’intervention de son petit-fils, également prénommé Jean, pour que la magie opère véritablement.

Jean Neuhaus Jr. décida de supprimer le médicament qui se trouvait au cœur de la bouchée pour le remplacer par quelque chose de bien plus agréable : de la crème fraîche, de la ganache, du praliné ou de la liqueur. La praline belge était née.

Ce ne fut pas seulement une innovation culinaire, mais une révolution culturelle qui transforma le chocolat de produit utilitaire en objet de luxe et de plaisir.

L’histoire ne s’arrête pas là. Les premières pralines étaient vendues dans des cornets en papier, ce qui les écrasait souvent avant d’arriver à destination. Louise Agostini, l’épouse de Jean Jr., inventa alors en 1915 le « ballotin », cette boîte cartonnée rectangulaire brevetée qui permet de disposer les pralines délicatement, les protégeant des chocs tout en les sublimant comme des bijoux.

C’est cette alliance entre l’innovation pharmaceutique détournée et le packaging intelligent qui a fait de Bruxelles la capitale mondiale du chocolat raffiné.

Quand les murs racontent des bulles dans la capitale de la bd

Si Paris est la ville des peintres et Vienne celle des musiciens, Bruxelles est incontestablement la capitale du « Neuvième Art ». La bande dessinée n’y est pas considérée comme un genre mineur, mais comme une composante essentielle du patrimoine culturel national. C’est ici que sont nés ou ont grandi des géants comme Hergé, Franquin ou Peyo.

Cependant, Bruxelles ne se contente pas d’enfermer ses héros de papier dans des musées ou des librairies ; elle les expose fièrement à la vue de tous.

Depuis le début des années 90, la ville a entrepris de transformer ses pignons aveugles et ses murs décrépits en toiles géantes. Ce qui a commencé comme une initiative modeste pour lutter contre l’affichage sauvage et embellir certains quartiers est devenu un véritable parcours touristique. Aujourd’hui, on compte plus de 70 fresques murales disséminées dans le pentagone bruxellois et la commune de Laeken.

Lever les yeux en marchant dans Bruxelles, c’est risquer de croiser le regard de Tintin et du Capitaine Haddock dévalant un escalier de secours rue de l’Étuve, ou d’apercevoir Gaston Lagaffe commettant une énième gaffe près de la place De Brouckère.

On y trouve aussi bien les classiques de la ligne claire que des œuvres plus contemporaines ou graphiques. Chaque fresque est conçue pour s’intégrer à son environnement architectural, jouant avec les fenêtres, les balcons et les perspectives pour créer des trompe-l’œil saisissants.

Ce musée à ciel ouvert témoigne de la relation intime entre les Bruxellois et la narration graphique. Ces murs colorés apportent une touche de poésie et de fantaisie dans le quotidien urbain gris. Ils rappellent que la ville est un terrain de jeu et d’imaginaire.

Le « Parcours BD » est devenu une chasse au trésor pour les touristes, une manière ludique de découvrir des quartiers moins fréquentés, guidés par la main de Spirou, du Chat de Geluck ou de Lucky Luke. C’est cette capacité à mêler l’art populaire à l’urbanisme qui confère à Bruxelles son atmosphère si particulière, à la fois créative et accessible.