L’Empire romain continue de fasciner des générations entières par son immensité, ses conquêtes, ses infrastructures spectaculaires et sa capacité à influencer encore aujourd’hui notre civilisation.

Pourtant, au-delà des grandes batailles, des figures emblématiques comme César ou Auguste, et des monuments tels que le Colisée ou le Panthéon, il existe une multitude d’anecdotes méconnues qui éclairent différemment la vie quotidienne, la politique et la culture de cette puissance antique.

Découvrir ces aspects insolites, parfois étonnants, permet de comprendre à quel point Rome fut une société complexe, inventive et parfois paradoxale. Voici dix faits surprenants qui dévoilent une autre facette de l’Empire.

Résumé des points abordés

- 1. Le béton romain, un secret de longévité

- 2. Les gladiateurs ne mouraient pas à chaque combat

- 3. Les Romains inventèrent une forme de fast-food

- 4. L’urine servait à laver les vêtements

- 5. Les routes romaines : un réseau gigantesque

- 6. Les Romains utilisaient des éponges réutilisables comme papier toilette

- 7. Les Romains croyaient aux présages des entrailles

- 8. Le plomb empoisonnait les Romains

- 9. Les banquets romains pouvaient durer des jours

- 10. Rome inventa une forme de « réseaux sociaux »

- Conclusion

1. Le béton romain, un secret de longévité

Lorsque l’on admire aujourd’hui les aqueducs, les thermes ou encore les temples toujours debout après deux millénaires, on s’interroge forcément sur les techniques employées par les bâtisseurs romains.

Leur béton spécial, appelé opus caementicium, était composé de chaux, de pierre volcanique et parfois de cendres. Ce mélange possédait des propriétés exceptionnelles qui lui permettaient de se renforcer au contact de l’eau, au lieu de se dégrader.

Contrairement à notre béton moderne, qui a une durée de vie relativement limitée, celui de Rome semblait presque éternel.

- Les ingénieurs modernes s’inspirent encore de cette formule antique.

- Certains ponts et ports romains résistent mieux que des constructions du XXe siècle.

- Ce savoir-faire perdu est aujourd’hui étudié pour des applications écologiques.

L’un des secrets tenait dans la réaction chimique entre la chaux et la roche volcanique, qui créait une matière auto-régénérante. Les structures pouvaient ainsi résister à des conditions extrêmes, notamment en milieu marin.

Cette découverte redonne une dimension extraordinaire au génie des Romains, qui ne se limitaient pas à la guerre mais savaient également concevoir pour la postérité.

2. Les gladiateurs ne mouraient pas à chaque combat

La vision populaire, véhiculée par de nombreux films, suggère que chaque affrontement dans l’arène se terminait par une hécatombe sanglante. En réalité, les gladiateurs constituaient un investissement coûteux pour leurs propriétaires, souvent des écoles spécialisées appelées ludi.

Les organiser, les nourrir, les entraîner représentait un effort économique trop important pour gaspiller leur vie à chaque duel.

En fait, la plupart des combats se soldaient par des blessures ou par une reddition honorable. L’arbitre jouait un rôle crucial en interrompant l’affrontement avant que l’un des participants ne soit trop gravement atteint.

Des inscriptions retrouvées montrent que de nombreux gladiateurs participaient à plusieurs dizaines de combats au cours de leur carrière, prouvant qu’ils pouvaient survivre de longues années dans cette activité risquée mais pas systématiquement mortelle.

Cela démontre que les spectacles étaient plus nuancés que ce que notre imagination moderne suppose.

3. Les Romains inventèrent une forme de fast-food

À Rome, tous les habitants ne disposaient pas de cuisine dans leur logement. Les insulae, immeubles populaires où vivaient les classes modestes, ne permettaient pas toujours de préparer un repas.

Pour répondre à ce besoin, des établissements appelés thermopolia offraient des plats simples, souvent chauds, que l’on pouvait consommer sur place ou emporter.

- Ces comptoirs proposaient des ragoûts, des soupes, du pain, du vin et parfois du poisson.

- On y trouvait de grandes jarres encastrées dans le comptoir contenant les préparations.

- Certains thermopolia décorés de fresques colorées ont été retrouvés à Pompéi.

Cette forme précoce de restauration rapide permettait aux travailleurs et aux citadins pressés de manger sans cuisiner, dans une ambiance conviviale. Ces lieux témoignent de la capacité de Rome à développer des services adaptés à la vie urbaine, où le temps et l’espace manquaient souvent.

4. L’urine servait à laver les vêtements

Parmi les pratiques les plus étonnantes de la vie quotidienne romaine figure l’utilisation de l’urine comme détergent.

Collectée dans des jarres placées dans les rues, elle était vendue aux fullonicae, des ateliers spécialisés dans le blanchiment des tissus. L’ammoniaque contenue dans le liquide jouait un rôle efficace pour nettoyer les taches et désinfecter les étoffes.

Des textes de Pline l’Ancien confirment que les blanchisseurs n’hésitaient pas à piétiner les vêtements trempés dans l’urine pour améliorer le processus.

Cette habitude peut sembler choquante pour notre époque, mais elle illustre l’ingéniosité pragmatique des Romains, qui exploitaient chaque ressource disponible, même la plus inattendue, pour répondre à leurs besoins domestiques.

5. Les routes romaines : un réseau gigantesque

L’une des plus grandes réussites de l’Empire reste sans doute son réseau routier. Construites avec une précision remarquable, les voies romaines reliaient entre elles les provinces, permettant le déplacement rapide des légions, mais aussi des marchandises et des voyageurs.

Au sommet de sa puissance, Rome comptait plus de 400 000 kilomètres de routes, dont environ 80 000 pavées de pierre.

- Les routes étaient conçues en plusieurs couches pour assurer leur solidité.

- Certaines sont encore visibles et praticables aujourd’hui.

- Le dicton « tous les chemins mènent à Rome » reflète cette réalité géographique.

Grâce à ce maillage, l’Empire pouvait exercer son contrôle efficacement sur des territoires immenses. Ce réseau facilita également la diffusion de la culture, des langues et des échanges économiques, transformant Rome en véritable centre du monde antique.

6. Les Romains utilisaient des éponges réutilisables comme papier toilette

L’hygiène personnelle, bien que rudimentaire, occupait une place importante dans la société romaine.

Dans les latrines publiques, souvent collectives, les usagers partageaient un bâton muni d’une éponge, appelé tersorium. Trempé dans de l’eau ou dans une solution vinaigrée, il servait à se nettoyer après usage.

Les archéologues ont retrouvé des traces confirmant cette pratique, qui surprend encore par son caractère à la fois ingénieux et peu hygiénique selon nos standards modernes.

Cet objet collectif illustre bien l’approche romaine de la vie publique : la communauté primait sur l’individu, même dans les aspects les plus intimes de la vie quotidienne.

7. Les Romains croyaient aux présages des entrailles

La religion romaine accordait une grande importance aux signes et aux présages. Les augures et haruspices, prêtres spécialisés, interprétaient les phénomènes naturels, le vol des oiseaux ou encore les entrailles d’animaux sacrifiés pour prédire l’avenir.

Cette croyance influençait directement la politique et les décisions militaires.

- Avant une bataille, on consultait systématiquement les présages.

- Un général pouvait reporter une campagne si les signes étaient jugés défavorables.

- Même les empereurs respectaient ces rituels.

Ces pratiques, bien que mystiques, avaient une valeur sociale forte. Elles offraient une légitimité aux dirigeants, qui pouvaient justifier leurs choix en invoquant la volonté des dieux. Elles démontrent combien la frontière entre religion et politique était mince dans l’Empire romain.

8. Le plomb empoisonnait les Romains

L’usage intensif du plomb constituait un problème de santé méconnu de l’époque. Les canalisations, les ustensiles, et même certains récipients de cuisson étaient fabriqués avec ce métal toxique.

Des études modernes montrent que l’ingestion répétée de petites doses de plomb a pu contribuer à des maladies chroniques, voire à un déclin général de la santé des élites romaines.

Bien que certains historiens estiment que son impact fut limité, il reste fascinant de constater que la civilisation la plus avancée de son temps utilisait massivement une matière dangereuse sans en soupçonner les effets.

Ce paradoxe rappelle que même les sociétés les plus brillantes peuvent être fragiles face à l’ignorance scientifique.

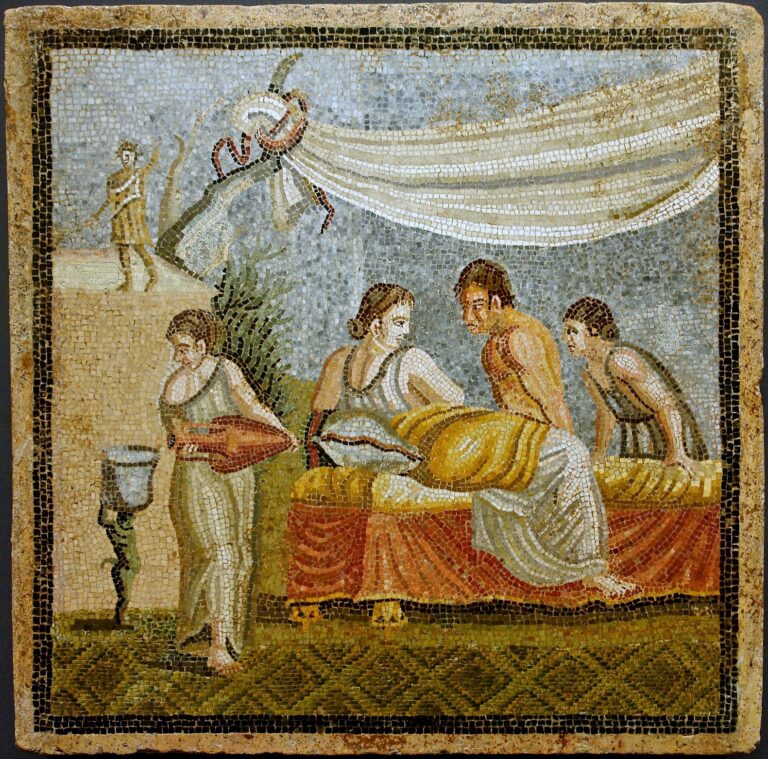

9. Les banquets romains pouvaient durer des jours

La richesse et le prestige des élites s’exprimaient à travers des banquets fastueux où la nourriture et le vin coulaient à flots.

Les convives s’allongeaient sur des lits autour de tables garnies de plats exotiques : autruches, paons, sangliers farcis, fruits importés d’Afrique ou d’Asie. Ces festins étaient autant des moments de sociabilité que des démonstrations de pouvoir.

- Certains invités restaient plusieurs jours, dormant dans la maison de l’hôte.

- On organisait des spectacles musicaux, des lectures ou des pièces de théâtre.

- Les banquets symbolisaient la grandeur et la générosité de la famille.

Ces excès alimentaires, parfois critiqués par les moralistes, reflétaient un mode de vie où l’abondance servait d’outil politique. En offrant de tels repas, un notable renforçait son influence et son réseau de clientèle.

10. Rome inventa une forme de « réseaux sociaux »

Bien avant Internet, les Romains avaient développé un système ingénieux de communication publique. Dans les forums et sur certains murs, on affichait des annonces, des poèmes, des graffitis et des nouvelles officielles.

L’Acta Diurna, sorte de journal quotidien, relatait les décisions politiques, les procès, les naissances et les événements publics.

Certains messages retrouvés à Pompéi révèlent des publicités électorales peintes sur les murs, où l’on recommandait tel ou tel candidat.

Ces inscriptions montrent que la communication politique et la diffusion d’opinions faisaient partie intégrante de la vie urbaine. Les habitants participaient ainsi, par l’écriture et la lecture, à une dynamique collective qui ressemble étonnamment à nos pratiques modernes d’information.

Conclusion

Explorer ces dix faits surprenants de l’Empire romain permet de dépasser l’image figée des légions, des empereurs et des monuments.

Derrière la puissance militaire et les institutions, il existait une société inventive, parfois contradictoire, qui a su développer des techniques, des croyances et des habitudes étonnantes. Du béton immortel aux éponges collectives, des banquets interminables aux annonces publiques gravées sur les murs, chaque aspect révèle une civilisation à la fois proche et lointaine de la nôtre.

Comprendre ces détails, c’est mieux saisir pourquoi Rome demeure une source intarissable d’émerveillement et pourquoi, malgré la chute de l’Empire, son héritage continue d’irriguer notre culture contemporaine.