La génétique a toujours fasciné par sa capacité à révéler les mystères cachés dans notre ADN. Aujourd’hui, elle ne se limite plus à une simple science du vivant : elle devient un miroir dans lequel l’humanité redécouvre ce qu’elle est vraiment.

À travers la cartographie du génome, la compréhension des gènes hérités et l’émergence de la médecine personnalisée, notre conception de l’identité humaine connaît une véritable révolution.

Comprendre nos origines biologiques, nos prédispositions, ou encore notre parenté, modifie en profondeur la manière dont nous percevons la notion d’appartenance, de singularité et même d’humanité.

Résumé des points abordés

L’ADN, cette signature invisible qui nous relie tous

L’ADN est bien plus qu’une suite de lettres biologiques. Il représente le fil conducteur de l’histoire de la vie sur Terre.

Chaque brin d’ADN porte en lui des millions d’informations codées qui déterminent nos traits physiques, nos prédispositions à certaines maladies, et parfois même certains aspects de notre personnalité. La découverte du génome humain en 2003 a marqué un tournant historique, car elle a permis de cartographier pour la première fois l’ensemble de nos gènes.

Depuis, les chercheurs n’ont cessé de repousser les limites de la connaissance, révélant que 99,9 % de notre ADN est identique d’un individu à l’autre.

« Dans l’infime différence de nos gènes se cache pourtant l’infinie diversité de l’espèce humaine. »

Cette uniformité génétique remet profondément en cause les anciennes notions de race, d’origine ou de supériorité biologique. En réalité, la génétique démontre que toutes les populations humaines partagent un patrimoine commun, façonné par des migrations et des croisements au fil des millénaires.

Ce constat bouleverse les conceptions culturelles et sociales : il souligne que l’identité humaine ne se définit pas par la couleur de peau ou l’origine géographique, mais par une histoire partagée.

Les tests ADN, accessibles au grand public, renforcent cette prise de conscience. De plus en plus de personnes découvrent des ascendances inattendues, parfois à des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance. Ces révélations bousculent les certitudes et participent à une redéfinition intime de soi.

Parmi les points essentiels :

- L’ADN prouve la parenté universelle entre tous les humains.

- Il révèle l’interconnexion entre les populations anciennes et modernes.

- Il remet en question les frontières culturelles et ethniques.

La médecine génétique : vers une identité biologique personnalisée

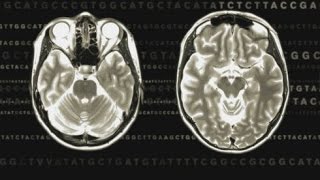

L’une des révolutions majeures de la génétique réside dans la médecine personnalisée. En comprenant les variations génétiques d’un individu, les médecins peuvent aujourd’hui adapter les traitements médicaux à chaque patient.

Cette approche individualisée ne considère plus la maladie de manière générale, mais selon les spécificités biologiques propres à chacun. Ainsi, l’identité génétique devient aussi une carte d’accès à la santé sur mesure.

« La médecine de demain ne soignera pas des maladies, mais des individus. »

Grâce au séquençage ADN, les chercheurs peuvent détecter très tôt les risques de certaines pathologies comme le cancer, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Ces informations permettent d’adapter le mode de vie, de prévenir les complications et d’optimiser les traitements.

Mais cette nouvelle approche soulève aussi des questions éthiques : jusqu’où faut-il aller dans la connaissance de soi ? Savoir qu’on est prédisposé à une maladie grave change la manière dont on se perçoit, et peut influencer profondément son rapport à la vie.

Cette personnalisation médicale conduit également à repenser la notion de responsabilité : sommes-nous responsables de ce que nos gènes contiennent ? Et si notre avenir biologique était déjà inscrit dans notre ADN, quelle place reste-t-il au libre arbitre, à l’expérience, à l’environnement ?

Quelques aspects essentiels de cette mutation :

- La prévention devient prioritaire sur le traitement.

- L’identité biologique influence la relation médecin-patient.

- L’accès aux données génétiques pose de nouveaux défis en matière de confidentialité.

Les tests ADN et la quête de soi : entre science et introspection

Les tests génétiques à usage personnel connaissent un essor spectaculaire. Ils promettent de révéler nos origines ethniques, nos ancêtres, voire certains traits de caractère. Ce phénomène témoigne d’un besoin croissant de retrouver un sens à l’identité dans un monde globalisé.

Les résultats, souvent surprenants, redessinent les cartes de la parenté et poussent chacun à revisiter son propre récit familial.

« L’ADN raconte une histoire que parfois, la mémoire humaine avait oubliée. »

Au-delà de la curiosité, cette quête ADN est aussi une démarche philosophique. Elle interroge la part de biologie dans la construction de soi. L’individu moderne oscille désormais entre héritage génétique et choix personnels.

Si nos gènes influencent certains traits, ils ne déterminent pas tout. L’expérience, la culture, l’éducation et les émotions façonnent aussi notre identité. Ainsi, la génétique éclaire une part de vérité, mais ne suffit pas à définir l’humain dans son ensemble.

De plus, ces tests soulèvent des inquiétudes éthiques et légales. Les données génétiques, hautement sensibles, peuvent être utilisées à des fins commerciales, médicales ou même judiciaires. Cela pose la question de la protection de la vie privée dans un monde où l’information biologique devient un capital.

Quelques réflexions importantes :

- Les tests ADN redonnent une dimension intime à l’histoire humaine.

- Ils rappellent que la biologie ne remplace pas la culture ni la mémoire.

- Ils appellent à une vigilance face à l’exploitation des données personnelles.

La génétique et la redéfinition philosophique de l’humain

La compréhension du génome bouleverse non seulement la science, mais aussi la philosophie. En explorant ce qui nous compose, la génétique remet en cause des concepts millénaires tels que l’âme, l’hérédité ou le destin.

Elle montre que l’humain n’est pas un être figé, mais le résultat d’un équilibre fragile entre nature et culture.

« Ce que nous appelons “identité” est peut-être la conversation constante entre nos gènes et notre conscience. »

Cette perspective ouvre un champ de réflexion inédit : si nos comportements, nos émotions, et même nos affinités sont partiellement influencés par la biologie, qu’en est-il du libre arbitre ? Peut-on encore parler de choix si une partie de notre tempérament est génétiquement programmé ?

Les neurosciences et la génétique convergent pour démontrer que l’humain est le produit d’un dialogue permanent entre ses gènes et son environnement. Ce constat redéfinit l’identité non pas comme une essence stable, mais comme un processus dynamique, toujours en transformation.

Les enjeux sont multiples :

- Repenser la morale à la lumière de la biologie.

- Comprendre l’influence de l’hérédité sur la personnalité.

- Redéfinir la frontière entre nature et culture.

Les défis éthiques de la génétique moderne

La génétique ouvre des perspectives fascinantes, mais aussi des zones grises.

La possibilité de manipuler l’ADN, notamment à travers les techniques d’édition génétique comme CRISPR-Cas9, soulève d’immenses dilemmes moraux. Modifier le génome d’un embryon, prévenir des maladies avant la naissance, ou encore choisir certains traits physiques, conduit à s’interroger sur les limites de la science.

« Entre la promesse de guérir et le risque de jouer à Dieu, la frontière devient ténue. »

Ces avancées interrogent notre conception de la dignité humaine. Si l’on peut “corriger” la nature, qu’est-ce que cela dit de notre rapport à la différence, à la fragilité, à la normalité ?

La génétique devient alors un miroir éthique : elle nous renvoie à la responsabilité collective de ce que nous faisons de notre savoir. Plus que jamais, l’identité humaine se construit entre science, morale et société.

Principaux enjeux :

- Éviter les dérives eugénistes.

- Garantir l’égalité d’accès à la médecine génétique.

- Préserver le mystère et la diversité du vivant.

FAQ

1. La génétique peut-elle vraiment définir l’identité humaine ?

Non entièrement. Elle éclaire nos origines biologiques, mais l’identité inclut aussi la culture, les choix et l’expérience de vie.

2. Les tests ADN sont-ils fiables ?

Ils offrent une bonne précision pour la filiation et l’origine ethnique, mais leurs interprétations restent partielles et parfois simplifiées.

3. Que révèle la génétique sur la notion de race ?

Elle démontre qu’il n’existe pas de races biologiques distinctes : les différences génétiques entre individus sont minimes.

4. Peut-on modifier son ADN ?

Certaines techniques comme CRISPR permettent des modifications ciblées, mais elles restent controversées et strictement encadrées.

5. La génétique menace-t-elle la vie privée ?

Oui, les données ADN sont très sensibles. Leur utilisation doit être protégée par des lois strictes pour éviter tout abus.