La nature repose sur un équilibre complexe et fragile, tissé au fil des millénaires par l’évolution conjointe des prédateurs, des proies et de la flore environnante. Pourtant, cette harmonie est aujourd’hui remise en question par un phénomène d’ampleur planétaire qui s’accélère de manière inquiétante.

La prolifération d’organismes introduits hors de leur aire de répartition naturelle constitue désormais l’une des cinq causes principales de l’effondrement du vivant à l’échelle mondiale, juste après la destruction des habitats.

Ces intrus, souvent transportés involontairement par le commerce international ou introduits par négligence, ne se contentent pas de s’installer : ils dominent, étouffent et remplacent les résidents historiques.

Résumé des points abordés

- Comprendre la mécanique d’une invasion biologique réussie

- Zoom sur des cas emblématiques en France

- Des conséquences économiques et sanitaires sous-estimées

- Le rôle de la mondialisation et du changement climatique

- Stratégies de lutte et gestion des populations

- FAQ : vos questions sur les espèces invasives

Comprendre la mécanique d’une invasion biologique réussie

Il est crucial de distinguer une simple espèce introduite d’une espèce véritablement envahissante, car toutes les plantes ou animaux venus d’ailleurs ne deviennent pas nécessairement des fléaux pour leur nouvel environnement.

Pour qu’une espèce bascule dans la catégorie des espèces exotiques envahissantes (EEE), elle doit franchir plusieurs barrières écologiques successives : survie au transport, implantation durable, reproduction autonome et enfin, dispersion géographique massive.

Ce processus de colonisation repose souvent sur l’absence de régulateurs naturels, tels que les prédateurs, les parasites ou les maladies spécifiques qui limitaient sa démographie dans sa région d’origine.

Libérée de ces contraintes, l’espèce bénéficie d’un avantage compétitif démesuré sur la faune et la flore locales, qui n’ont pas eu le temps d’évolutionnaire nécessaire pour développer des mécanismes de défense adéquats.

Les biologistes observent fréquemment chez ces envahisseurs des traits caractéristiques communs qui facilitent leur hégémonie. On note souvent une maturité sexuelle précoce, une fécondité élevée, une grande plasticité écologique leur permettant de s’adapter à divers milieux, et une voracité opportuniste.

« L’introduction d’espèces exotiques est une roulette russe écologique ; la plupart des organismes s’éteignent discrètement, mais une poignée d’entre eux explose, réécrivant les règles du jeu biologique local. »

Par ailleurs, certaines plantes invasives utilisent des armes chimiques redoutables, un phénomène connu sous le nom d’allélopathie, où elles sécrètent des substances toxiques dans le sol pour inhiber la germination des espèces concurrentes indigènes, créant ainsi des monocultures stériles.

Les impacts sur la biodiversité sont directs et souvent brutaux, allant de la prédation pure et simple à l’hybridation génétique qui dilue le patrimoine unique des souches locales.

Voici les principaux mécanismes de domination observés :

- La compétition pour les ressources : l’espèce invasive accapare la lumière, l’eau, les nutriments ou les abris, privant les espèces autochtones des éléments vitaux nécessaires à leur survie.

- La modification de l’habitat : certains organismes, appelés « ingénieurs d’écosystème », transforment physiquement le milieu, comme certaines algues qui modifient la turbidité de l’eau ou des plantes qui changent la chimie des sols.

- La transmission de pathogènes : les envahisseurs sont souvent des porteurs sains de virus ou de bactéries qui s’avèrent létaux pour les populations locales non immunisées, comme ce fut le cas avec la peste de l’écrevisse.

Zoom sur des cas emblématiques en France

Le territoire français, de par sa diversité climatique et ses nombreux échanges commerciaux, est particulièrement touché par ce phénomène, aussi bien en métropole que dans les territoires d’outre-mer où la fragilité insulaire exacerbe les dégâts.

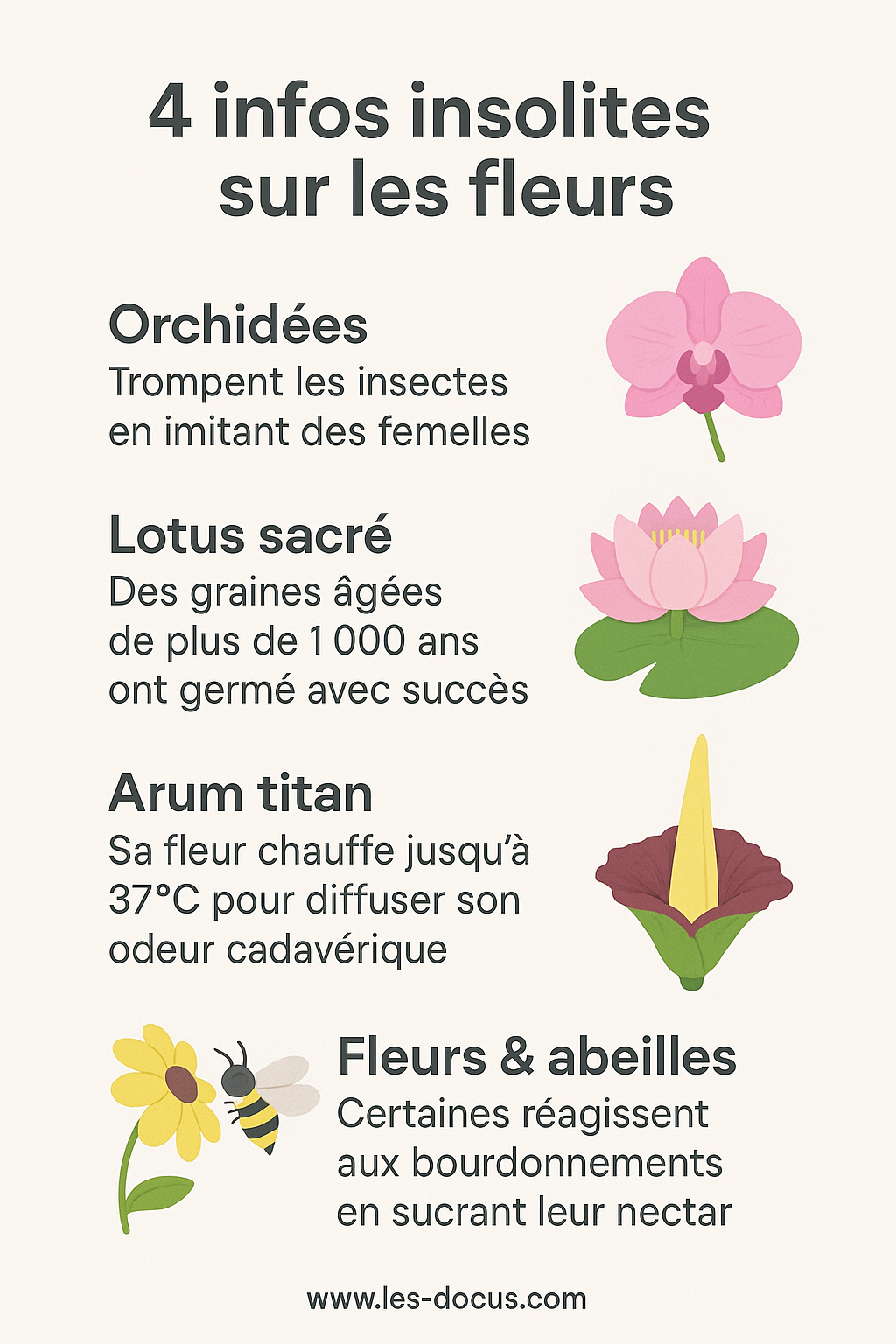

L’un des exemples les plus médiatisés est sans doute le Frelon asiatique (Vespa velutina), arrivé accidentellement dans des poteries importées au début des années 2000. Ce prédateur redoutable exerce une pression insoutenable sur les abeilles domestiques et sauvages, déstabilisant l’ensemble de la pollinisation.

Contrairement au frelon européen, il pratique un vol stationnaire devant les ruches, stressant les colonies qui cessent de s’alimenter, ce qui conduit souvent à leur effondrement avant l’hiver.

Du côté de la flore, la Renouée du Japon est devenue le cauchemar des gestionnaires d’espaces verts et des écologues. Introduite initialement comme plante ornementale pour ses qualités esthétiques, elle colonise aujourd’hui les berges de rivières avec une vigueur stupéfiante.

Ses rhizomes peuvent s’enfoncer à plusieurs mètres de profondeur et rester dormants pendant des années, rendant son éradication mécanique quasi impossible et extrêmement coûteuse. Chaque fragment de tige ou de racine est capable de générer un nouvel individu, transformant les tentatives de fauchage mal maîtrisées en vecteurs de propagation.

Un autre cas préoccupant est celui de l’Écureuil gris d’Amérique, qui supplante progressivement notre Écureuil roux indigène, non seulement par une compétition alimentaire plus efficace, mais aussi en lui transmettant un virus mortel, la « parapoxvirose », auquel l’envahisseur américain est lui-même résistant.

Dans les milieux aquatiques, la Jussie, une plante aux belles fleurs jaunes, forme des tapis denses à la surface des étangs et des cours d’eau lents. Ces herbiers impénétrables bloquent la lumière, réduisent l’oxygène dissous dans l’eau par décomposition et finissent par asphyxier toute vie aquatique sous-jacente, transformant des écosystèmes riches en zones mortes.

Des conséquences économiques et sanitaires sous-estimées

Si l’impact écologique est souvent mis en avant, le coût sociétal et économique des invasions biologiques est astronomique, se chiffrant en milliards d’euros chaque année pour l’Union européenne, englobant les pertes de production, les dommages aux infrastructures et les frais de gestion.

Le secteur agricole est en première ligne face à des ravageurs comme la mouche Drosophila suzukii, qui s’attaque aux fruits rouges sains avant même la récolte, obligeant les producteurs à revoir intégralement leurs stratégies de protection des cultures.

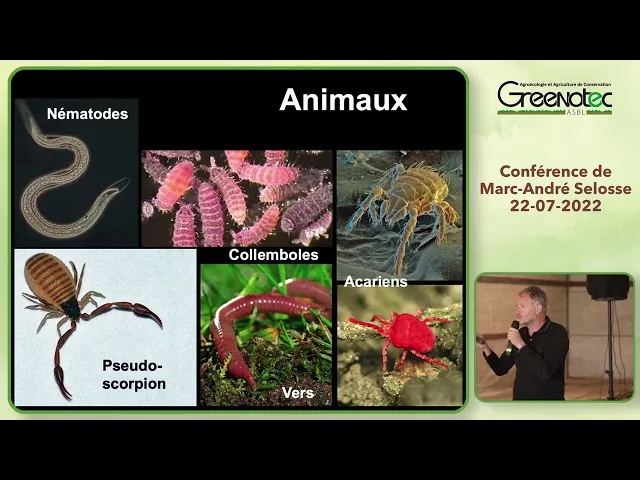

De même, les espèces qui s’attaquent aux forêts, comme certains nématodes du pin, menacent directement la filière sylvicole et la stabilité des paysages forestiers.

Au-delà de l’agriculture, les infrastructures humaines subissent également les assauts de ces organismes. La Moule zébrée, par exemple, colonise par millions les conduites d’eau et les systèmes de refroidissement des centrales électriques ou des usines, nécessitant des interventions de maintenance constantes et onéreuses.

Les racines de certaines plantes invasives sont capables de soulever le bitume, de fissurer les maçonneries et de fragiliser les digues, augmentant ainsi les risques d’inondation dans certaines zones sensibles.

La santé publique n’est pas épargnée par cette mondialisation biotique. L’ambroisie à feuilles d’armoise est tristement célèbre pour son pollen hautement allergisant qui provoque des rhinites et de l’asthme sévère chez une partie croissante de la population chaque fin d’été.

Plus dangereux encore, la Berce du Caucase, une plante géante pouvant atteindre trois mètres de haut, possède une sève phototoxique. Le simple contact avec la peau, suivi d’une exposition au soleil, provoque de graves brûlures au troisième degré laissant des cicatrices durables.

Enfin, l’expansion du Moustique tigre (Aedes albopictus) en Europe a réintroduit le risque de transmission de maladies tropicales telles que la dengue, le chikungunya ou le virus Zika, obligeant les autorités sanitaires à déployer des dispositifs de surveillance et de démoustication inédits sous nos latitudes.

Le rôle de la mondialisation et du changement climatique

L’accélération des invasions biologiques est intimement liée à l’intensification des échanges mondiaux, chaque navire, chaque avion et chaque conteneur pouvant servir de cheval de Troie à des organismes opportunistes.

Les eaux de ballast des navires marchands, pompées dans un port et relâchées dans un autre à des milliers de kilomètres, sont responsables du déplacement de milliers d’espèces marines chaque jour, créant une homogénéisation biotique des océans.

Le commerce des nouveaux animaux de compagnie (NAC) et l’horticulture ornementale restent également des portes d’entrée majeures, souvent par méconnaissance des risques ou par des relâchés irresponsables dans la nature.

Cependant, un nouveau facteur vient amplifier cette dynamique : le dérèglement climatique. En modifiant les températures et les régimes pluviométriques, le changement climatique permet à des espèces tropicales ou subtropicales de s’installer durablement dans des régions qui leur étaient auparavant hostiles en raison du froid hivernal.

« Le changement climatique ouvre la porte, mais c’est le commerce mondial qui fait entrer les invités indésirables. »

Les écosystèmes indigènes, déjà fragilisés par la fragmentation des habitats et la pollution, offrent une résistance moindre face à ces colonisateurs thermophiles qui trouvent désormais des conditions idéales pour prospérer.

Ce double phénomène crée une boucle de rétroaction négative : les écosystèmes dégradés sont plus vulnérables aux invasions, et les invasions dégradent davantage les écosystèmes, réduisant leur résilience face aux aléas climatiques futurs.

Stratégies de lutte et gestion des populations

Face à l’ampleur du défi, la réponse doit être coordonnée, rapide et basée sur une connaissance scientifique pointue, car une intervention mal planifiée peut parfois aggraver la situation plutôt que de la résoudre.

La lutte contre les espèces envahissantes s’articule autour d’une hiérarchie d’actions, où la prévention est de loin l’option la plus efficace et la moins coûteuse à long terme.

Une fois qu’une espèce est fermement établie et largement répandue, l’éradication totale devient souvent illusoire, et l’objectif bascule alors vers le contrôle et le confinement pour limiter les dégâts sur les zones à haute valeur écologique.

Les stratégies actuelles incluent :

- La surveillance précoce : l’utilisation de l’ADN environnemental (ADNe) permet de détecter la présence d’une espèce dans un cours d’eau avant même d’avoir observé un individu, permettant une réaction immédiate.

- La lutte biologique : l’introduction très contrôlée d’ennemis naturels (prédateurs ou parasites spécifiques) venus de l’aire d’origine de l’espèce invasive, une méthode prometteuse mais qui comporte des risques écologiques si elle n’est pas rigoureusement testée.

- La restauration écologique : renforcer les écosystèmes locaux en réintroduisant des espèces indigènes compétitives pour occuper les niches écologiques et empêcher la réinstallation des envahisseurs.

La réglementation joue un rôle clé, notamment avec les listes d’espèces préoccupantes pour l’Union européenne qui interdisent l’importation, la vente et l’élevage de certains spécimens.

Cependant, la législation seule ne suffit pas sans une sensibilisation du grand public. Les jardiniers amateurs, les pêcheurs et les propriétaires d’animaux ont un rôle de sentinelle à jouer pour éviter de nouvelles introductions.

Les initiatives de sciences participatives se multiplient, permettant aux citoyens de signaler la présence d’espèces suspectes via des applications mobiles, offrant ainsi aux chercheurs une couverture territoriale impossible à obtenir autrement.

« Protéger la biodiversité locale ne signifie pas figer la nature, mais lui donner les moyens de résister à une uniformisation artificielle imposée par les activités humaines. »

En définitive, la gestion des espèces invasives nous oblige à repenser notre rapport au vivant et à assumer la responsabilité des conséquences écologiques de notre économie globalisée.

C’est un combat de longue haleine qui nécessite une vigilance constante, mais qui est indispensable pour préserver la richesse et la singularité de nos patrimoines naturels pour les générations futures.

FAQ : vos questions sur les espèces invasives

Quelle est la différence entre une espèce exotique et une espèce invasive ?

Une espèce exotique est une espèce introduite hors de son milieu naturel, volontairement ou non. Elle ne devient « invasive » ou « envahissante » que si elle prolifère au point de nuire à la biodiversité locale, à l’économie ou à la santé humaine. La grande majorité des plantes de nos jardins sont exotiques mais inoffensives.

Que faire si je détecte une espèce invasive comme le Frelon asiatique ?

Il est recommandé de ne pas intervenir seul, car cela peut être dangereux et contre-productif (risque de dispersion). Prenez une photo si possible, notez la localisation précise et signalez l’observation aux organismes compétents de votre région (mairie, associations de protection de la nature, ou via l’application INPN Espèces en France).

Peut-on éradiquer toutes les espèces invasives ?

Non, c’est généralement impossible une fois l’espèce bien installée sur un vaste territoire. Les coûts seraient prohibitifs et les dommages collatéraux sur l’environnement trop importants. Les efforts se concentrent donc sur la prévention, l’éradication rapide des nouveaux foyers émergents et la gestion des populations pour limiter leur impact dans les zones sensibles.

Le changement climatique va-t-il aggraver la situation ?

Oui, très probablement. Le réchauffement permet à de nombreuses espèces tropicales ou méditerranéennes de remonter vers le nord. De plus, les événements climatiques extrêmes (tempêtes, inondations) perturbent les milieux naturels, créant des opportunités pour l’installation d’espèces opportunistes qui colonisent rapidement les milieux dégradés.