La charge mentale est devenue en quelques années un véritable sujet de société. On en parle dans les médias, au travail, dans les familles, et même dans les écoles. Ce concept, qui semblait autrefois réservé aux cercles féministes ou aux psychologues, touche désormais tout le monde.

Mais pourquoi un tel engouement ? Pourquoi ce terme, qui désigne à la fois une fatigue invisible et une pression constante, résonne-t-il autant dans notre époque ?

Comprendre la charge mentale, c’est plonger dans les mécanismes de nos vies modernes, dans cette pression quotidienne que nous subissons sans toujours la percevoir, et dans la quête d’un équilibre entre performance, bien-être et responsabilité.

Résumé des points abordés

- Comprendre la charge mentale : une fatigue invisible du quotidien

- D’où vient ce concept et pourquoi il explose aujourd’hui ?

- Comment reconnaître les signes de la charge mentale ?

- Réduire sa charge mentale : des solutions concrètes

- Vers une société plus consciente de la charge mentale

- FAQ : tout savoir sur la charge mentale

Comprendre la charge mentale : une fatigue invisible du quotidien

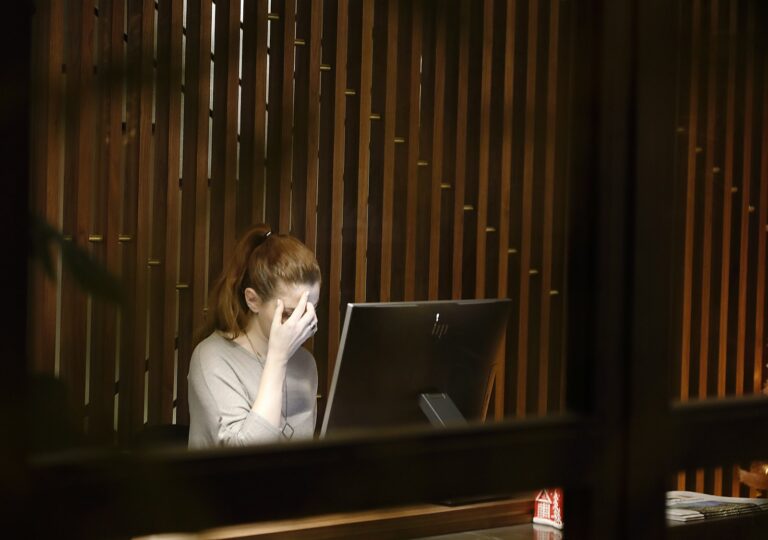

La charge mentale désigne cette accumulation de pensées, d’obligations et de responsabilités qui occupent notre esprit en permanence.

C’est devoir penser à tout, tout le temps : le rendez-vous chez le médecin, les factures à payer, les courses à faire, le travail à finir, les enfants à récupérer… Ce n’est pas seulement une question de temps, mais de disponibilité mentale.

Cette fatigue ne se voit pas, ne se mesure pas toujours, mais elle use profondément.

Ce phénomène est né de la volonté d’expliquer pourquoi certaines personnes, souvent les femmes, se sentent épuisées même lorsque les tâches semblent “partagées”.

En effet, penser à ce qu’il faut faire, organiser, planifier, vérifier que tout fonctionne – tout cela demande une énergie cognitive considérable. Aujourd’hui, la charge mentale s’est élargie à tous : pères, salariés, étudiants, indépendants… car la société moderne valorise la productivité, la réactivité et la performance.

« La charge mentale, c’est porter dans sa tête un agenda émotionnel et logistique que personne d’autre ne voit. »

Parmi les éléments qui amplifient cette charge, on retrouve :

- La connexion permanente aux écrans et aux notifications.

- Le manque de déconnexion entre vie professionnelle et personnelle.

- Les attentes sociales élevées envers la réussite, la parentalité ou la santé.

- Le culte de la perfection, encouragé par les réseaux sociaux.

Cette fatigue psychique se traduit par une irritabilité constante, une difficulté à se concentrer, des troubles du sommeil, voire une perte de motivation. Comprendre la charge mentale, c’est reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une faiblesse, mais d’un symptôme de notre mode de vie.

D’où vient ce concept et pourquoi il explose aujourd’hui ?

Le terme “charge mentale” a été popularisé dans les années 1980 par la sociologue Monique Haicault, puis remis en lumière dans les années 2010 grâce aux dessins de Emma, autrice de la bande dessinée Fallait demander.

Ce qui était autrefois un sujet confidentiel est devenu un phénomène social reconnu par les entreprises, les médias et même les institutions publiques.

Mais si le concept existe depuis longtemps, son explosion récente s’explique par plusieurs facteurs :

- La multiplication des rôles sociaux : chacun doit être performant au travail, attentionné en famille, présent sur les réseaux, et épanoui personnellement.

- L’accélération technologique qui a transformé nos vies en flux continus d’informations et de sollicitations.

- L’évolution des attentes sociales : le partage des tâches domestiques, la réussite professionnelle des femmes, ou encore la pression du “tout avoir”.

« Le cerveau ne se repose jamais quand il doit jongler entre les urgences et les attentes des autres. »

Cette pression diffuse engendre un épuisement psychique qui peut mener au burn-out. Dans certains foyers, la charge mentale devient une source de tension ou de culpabilité. Dans le monde du travail, elle se traduit par une perte de sens ou une impression d’étouffement.

Et paradoxalement, alors que la société parle de plus en plus de bien-être, elle multiplie les sources d’épuisement.

Les générations récentes, notamment les millennials et la génération Z, en parlent plus librement. Elles revendiquent le droit de ralentir, de déléguer et de préserver leur santé mentale, ce qui contribue aussi à démocratiser le sujet.

Comment reconnaître les signes de la charge mentale ?

Il n’est pas toujours facile de savoir si l’on est concerné, car la charge mentale s’installe progressivement. Elle se glisse dans le quotidien jusqu’à devenir un état normal. Pourtant, certains signaux doivent alerter :

- Sensation de fatigue permanente, même après une nuit de sommeil.

- Difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions.

- Impression d’être constamment débordé.

- Perte de plaisir dans les activités habituelles.

- Tendance à oublier des choses ou à s’éparpiller.

« Reconnaître sa charge mentale, c’est le premier pas pour la réduire. »

La prise de conscience est essentielle. Trop souvent, les personnes concernées culpabilisent, pensant qu’elles “devraient y arriver”. Pourtant, personne ne peut maintenir indéfiniment un rythme effréné sans en subir les conséquences. En parler, c’est déjà commencer à reprendre le contrôle.

Réduire sa charge mentale : des solutions concrètes

Réduire sa charge mentale ne signifie pas fuir ses responsabilités, mais réapprendre à les organiser et à les partager. Plusieurs stratégies simples peuvent aider à alléger le quotidien :

- Lister et prioriser ses tâches pour clarifier l’essentiel.

- Déléguer lorsque c’est possible, que ce soit au travail ou à la maison.

- Automatiser certaines actions (paiements, courses, rappels).

- Instaurer des temps de pause réels, sans culpabilité.

- Pratiquer la pleine conscience pour reconnecter le corps et l’esprit.

« La légèreté mentale commence quand on accepte que tout ne peut pas être fait aujourd’hui. »

Dans les couples, le partage de la charge mentale passe aussi par une communication sincère. Il ne s’agit pas seulement de répartir les tâches, mais de répartir la responsabilité de penser à ces tâches.

Dans le monde professionnel, cela peut impliquer une meilleure gestion du temps, une répartition plus équitable du travail, et la reconnaissance de l’impact psychologique de la surcharge cognitive.

Certaines entreprises innovantes mettent en place des programmes de déconnexion numérique, des journées sans réunion, ou encore des outils de gestion simplifiée des priorités. Ces initiatives montrent que la charge mentale n’est pas une affaire individuelle, mais collective.

Vers une société plus consciente de la charge mentale

Aujourd’hui, parler de charge mentale, c’est revendiquer le droit à une vie plus équilibrée, plus consciente, plus humaine. C’est refuser la glorification du “toujours plus” et redonner de la valeur au temps, à la présence, à la lenteur.

De plus en plus d’écoles, d’entreprises et de collectivités abordent ce thème pour sensibiliser et prévenir les risques liés au stress chronique.

« Le futur du bien-être passera par la reconnaissance du poids invisible que chacun porte dans sa tête. »

Nous vivons dans une ère où la performance est devenue une norme sociale. La véritable révolution serait d’apprendre à dire non, à déléguer, et à valoriser la qualité de vie autant que la productivité.

La charge mentale, loin d’être une mode, est un miroir : elle reflète nos contradictions modernes entre aspiration au bien-être et injonction à l’efficacité.

FAQ : tout savoir sur la charge mentale

1. La charge mentale touche-t-elle uniquement les femmes ?

Non. Même si le concept est né de l’observation du déséquilibre dans les foyers, il concerne aujourd’hui toutes les personnes soumises à une accumulation de responsabilités.

2. Quelle est la différence entre stress et charge mentale ?

Le stress est une réaction ponctuelle à une pression, tandis que la charge mentale est un état durable, lié à une surcharge cognitive continue.

3. Comment parler de charge mentale à son entourage ?

Commencez par décrire vos ressentis, vos difficultés à “penser à tout”. Utilisez des exemples concrets et proposez une répartition plus équilibrée des tâches.

4. Existe-t-il des outils pour mieux la gérer ?

Oui : applications d’organisation, agendas partagés, routines hebdomadaires, ou encore méditation guidée peuvent être d’une grande aide.

5. Peut-on vraiment s’en libérer ?

Pas totalement, car vivre implique toujours une forme de gestion mentale. Mais on peut réduire considérablement son impact en apprenant à prioriser et à déléguer.