La Première Guerre mondiale, ou Grande Guerre, a remodelé la carte du monde et l’âme des nations. Elle fut un conflit d’une intensité et d’une ampleur inédites, laissant derrière elle un héritage de douleur et de transformation radicale. Pour saisir pleinement la complexité de cette période charnière, il est essentiel de se concentrer sur les cinq dates fondamentales qui en scandent le déroulement.

Ces repères chronologiques ne sont pas de simples jalons ; ils sont les pivots autour desquels s’articulent la montée du désastre, l’apogée des souffrances et, finalement, la fin des hostilités. Plus d’un siècle après, l’étude de ces moments cruciaux permet de décrypter les mécanismes qui ont conduit à la conflagration et à ses conséquences durables.

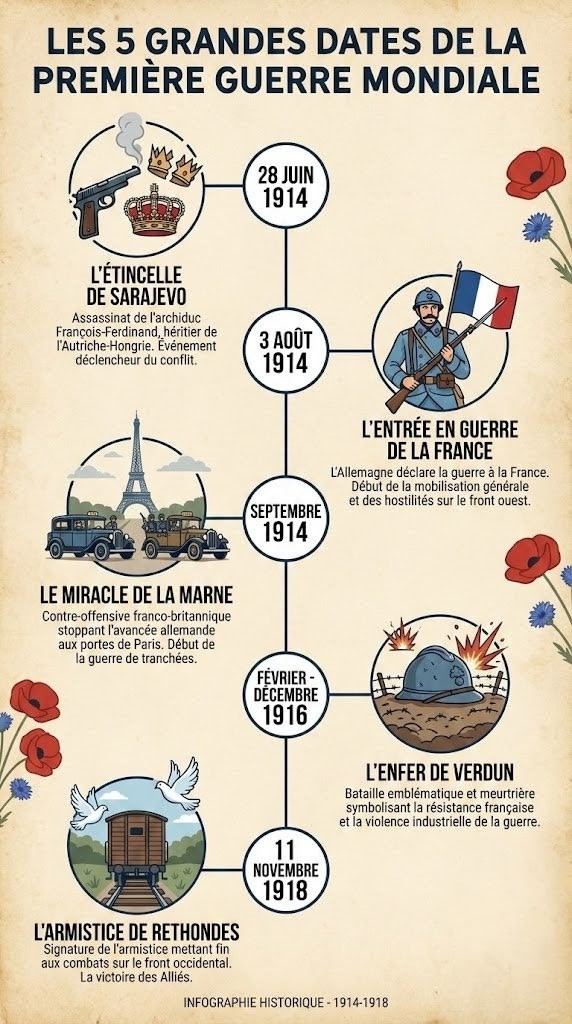

Résumé des points abordés

L’étincelle de Sarajevo : le 28 juin 1914

Le 28 juin 1914 est le jour où l’Europe bascule de la paix armée à l’engrenage fatal. L’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire austro-hongrois, et de son épouse Sophie, à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine annexée, est l’acte qui met le feu aux poudres. Ce geste, perpétré par le nationaliste serbe Gavrilo Princip, membre de l’organisation secrète « La Main Noire », n’est pas la cause profonde du conflit, mais il en est le catalyseur immédiat.

Depuis des décennies, les grandes puissances européennes accumulaient les tensions : rivalités coloniales, compétition économique et course aux armements exacerbaient une atmosphère déjà délétère. Le système complexe d’alliances militaires – la Triple-Entente d’un côté (France, Royaume-Uni, Russie) et la Triple-Alliance de l’autre (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie) – transformait tout conflit local en menace continentale. Vienne, soutenue par Berlin, voit dans cet attentat l’occasion rêvée d’écraser définitivement les velléités serbes qui menacent son intégrité.

L’Autriche-Hongrie lance un ultimatum jugé inacceptable à la Serbie, déclenchant l’intervention de la Russie protectrice des Slaves, puis l’entrée en jeu de l’Allemagne, fidèle à son allié austro-hongrois. L’attentat de Sarajevo est la mèche qui allume l’incendie, un événement local aux répercussions instantanément globales.

La déclaration : le 3 août 1914

Moins de six semaines après Sarajevo, la diplomatie a échoué et la machine militaire est lancée. Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France, concrétisant le risque d’un conflit généralisé. Cette date marque l’échec définitif des tentatives de médiation et le début officiel des hostilités sur le front occidental.

L’Allemagne, suivant les principes du plan Schlieffen, se lance dans une stratégie d’encerclement visant à vaincre rapidement la France en passant par la Belgique neutre avant de se retourner contre la Russie, plus lente à mobiliser. L’invasion de la Belgique, neutre et garantie par la Grande-Bretagne, provoque l’entrée en guerre de cette dernière le lendemain, le 4 août.

C’est l’entrée dans l’ère des mobilisations massives, où des millions d’hommes quittent leurs foyers, souvent dans un enthousiasme naïf et une conviction de victoire rapide. Le mythe de la « guerre fraîche et joyeuse » s’installe, bien loin de la réalité des boucheries à venir. Pour la France, le 3 août 1914 est le jour où la Revanche pour la défaite de 1870 devient une réalité, mêlée à l’urgence de défendre le territoire national contre l’invasion allemande. La mobilisation générale de la veille prend tout son sens, annonçant le sacrifice collectif.

Le miracle de la marne : septembre 1914

Après la déclaration de guerre, l’offensive allemande est fulgurante, respectant presque à la lettre la première phase du plan Schlieffen. Les troupes allemandes traversent la Belgique et le Nord de la France, approchant dangereusement de Paris. Le gouvernement français se replie à Bordeaux. Face à cette situation critique, la première bataille de la Marne, qui se déroule du 5 au 12 septembre 1914, est un tournant décisif, surnommé le « miracle ».

Sous le commandement du général Joffre, les armées françaises, appuyées par le Corps expéditionnaire britannique, lancent une contre-offensive audacieuse. La légende des Taxis de la Marne – qui acheminent en urgence plusieurs milliers de soldats de Paris vers le front – symbolise l’effort désespéré mais victorieux de la nation. Bien qu’anecdotique en termes de troupes transportées par rapport à l’ensemble des forces, cet épisode reste gravé comme un symbole de la détermination.

La victoire de la Marne sauve Paris et, par extension, la France. Elle oblige les armées allemandes à battre en retraite et à s’enterrer dans des positions défensives, mettant fin à la guerre de mouvement. Ce repli marque le début de la guerre de tranchées, une phase statique, sanglante et longue qui va caractériser le front occidental pour les quatre années suivantes. Le « miracle » de septembre 1914 scelle l’échec du plan Schlieffen et condamne les belligérants à un conflit d’usure.

L’enfer de Verdun : février-décembre 1916

L’année 1916 est celle des grandes batailles d’usure, et Verdun en est le théâtre le plus sanglant et le plus emblématique pour la France. Du 21 février au 18 décembre 1916, la zone autour de la ville de Verdun devient un gigantesque champ de bataille où s’affrontent l’armée allemande et l’armée française. L’objectif allemand, baptisé Opération Jugement (Unternehmen Gericht), n’est pas tant de prendre la ville que de « saigner à blanc » l’armée française.

Le choix de Verdun, point stratégique et psychologique fort, oblige la France à y envoyer toutes ses réserves. Des millions d’obus sont tirés dans un paysage qui sera à jamais défiguré par les cratères et la boue. La Voie Sacrée, seule route d’accès non soumise aux tirs ennemis, devient l’artère vitale par laquelle transite le ravitaillement et la rotation des troupes. Le commandement français y applique le système de la « Noria », assurant que le maximum de régiments soit exposé au « fourneau » de Verdun, forgeant ainsi le mythe du sacrifice collectif.

La résistance française, symbolisée par la célèbre formule du général Pétain, « Ils ne passeront pas », parvient à maintenir les positions, au prix de pertes humaines effroyables : environ 300 000 morts et disparus de chaque côté. Verdun est un monument à la souffrance de masse, mais aussi à la détermination française, conférant à cette bataille une dimension morale et mémorielle capitale. Elle prouve que, même dans l’horreur totale, les armées peuvent tenir.

La victoire : le 11 novembre 1918

Après quatre années de combats interminables, de mutineries, de l’entrée en guerre des États-Unis en 1917 et de l’effondrement de la Russie tsariste, l’issue du conflit se dessine. L’ultime offensive allemande de l’été 1918 échoue, et les Alliés, sous le commandement unifié du Maréchal Foch, lancent une contre-offensive victorieuse. Les puissances centrales s’effondrent l’une après l’autre, et l’Allemagne se retrouve isolée.

Le 11 novembre 1918 est le jour de la cessation des combats. À 5h15 du matin, l’Armistice est signé dans le wagon de commandement du Maréchal Foch, stationné dans la clairière de Rethondes en forêt de Compiègne. Les combats cessent officiellement sur l’ensemble du front occidental à 11 heures du matin.

C’est la fin de la Grande Guerre, marquant la défaite de l’Allemagne et la victoire des Alliés. Une immense vague de joie et de soulagement traverse la France et le monde, célébrant la fin des tueries. Cependant, cet armistice n’est pas une paix, mais une trêve, dont les conditions sévères imposées à l’Allemagne seront formalisées par le Traité de Versailles l’année suivante. Le 11 novembre 1918 est l’aboutissement de quatre années de ténacité, mais il laisse derrière lui un continent dévasté et des germes de rancœur qui, quelques décennies plus tard, conduiront à un conflit encore plus meurtrier.

Héritage et mémoire : la portée de ces dates

Ces cinq dates – le 28 juin 1914, le 3 août 1914, septembre 1914, février-décembre 1916 et le 11 novembre 1918 – dessinent la trajectoire complète de la Première Guerre mondiale. Elles rappellent l’importance de l’événement initial (Sarajevo), la réalité de l’entrée en guerre (3 août), le moment charnière qui évite la défaite précoce (la Marne), le prix terrifiant de la résistance (Verdun) et, enfin, le soulagement de la fin des combats (Rethondes).

Au-delà de l’histoire militaire, ces repères sont ancrés dans la mémoire collective. La mémoire de la Grande Guerre est faite de la commémoration de ces dates, des millions de Poilus, des gueules cassées et de la reconstruction d’une identité nationale à travers le souvenir partagé de l’épreuve. L’étude de ces moments cruciaux est une clé indispensable pour comprendre non seulement le XXe siècle, mais aussi la manière dont les nations gèrent aujourd’hui les crises internationales et les risques de l’escalade. La Première Guerre mondiale demeure un avertissement intemporel sur le coût humain et civilisationnel de la guerre totale.