La cité antique d’Hélikè, souvent désignée comme la « véritable Atlantide », continue de captiver les esprits des passionnés d’histoire et d’archéologie à travers le monde.

Située sur la façade nord du Péloponnèse, en Grèce, cette ville florissante fut l’un des centres les plus influents de l’Antiquité avant de disparaître soudainement en 373 av. J.-C. engloutie par un séisme colossal suivi d’un tsunami dévastateur.

Son souvenir, longtemps confondu avec le mythe, s’est transformé peu à peu en une quête archéologique fascinante, portée par le désir de percer les mystères de ce drame antique.

Résumé des points abordés

Une disparition brutale au cœur de la Grèce antique

Pendant des siècles, les récits relatant l’engloutissement d’Hélikè ont été considérés comme de simples fables, véhiculées par la tradition orale. Cependant, des découvertes archéologiques récentes sont venues confirmer l’existence réelle de la cité ainsi que les circonstances tragiques de sa disparition.

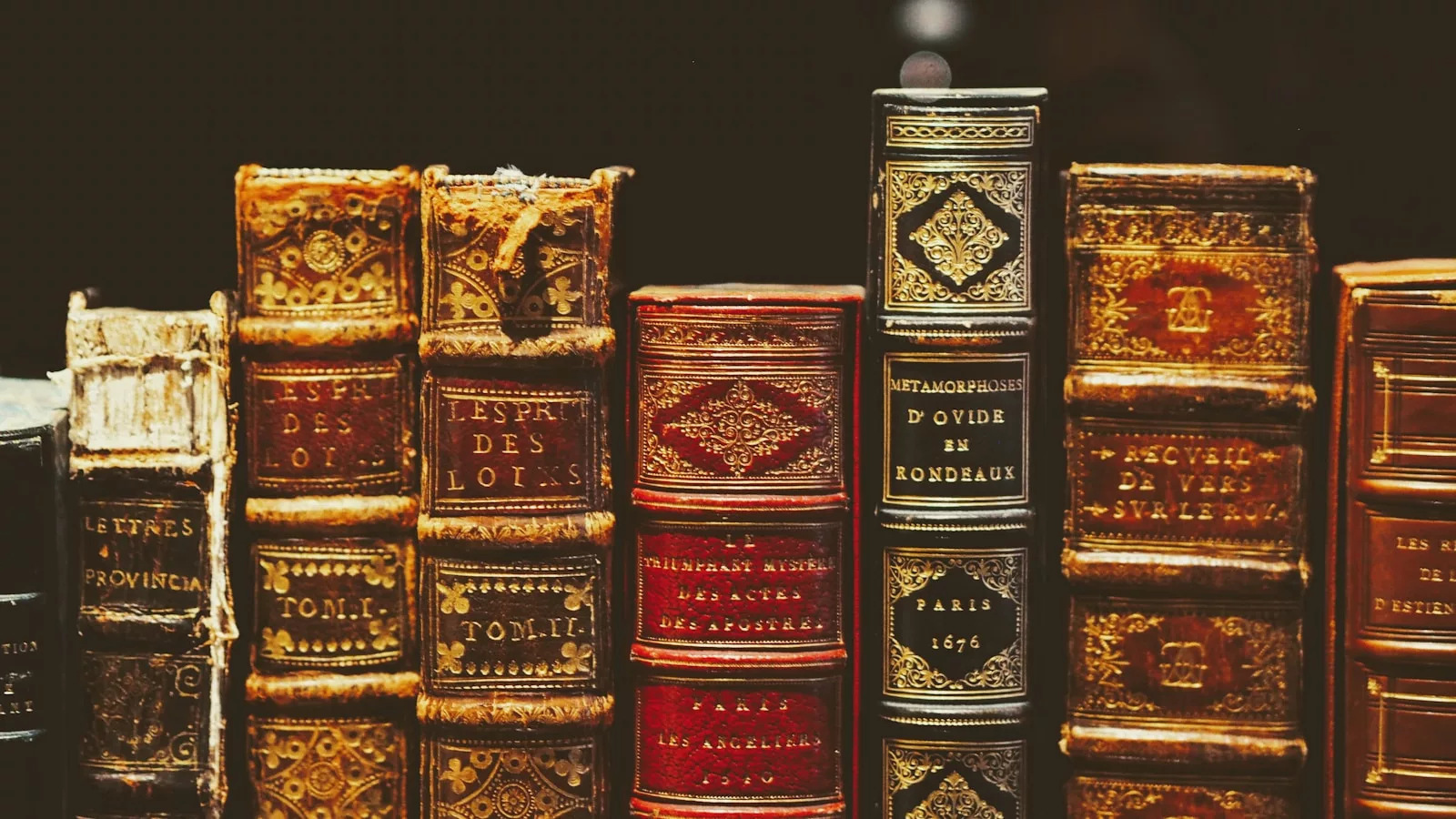

Les fouilles entreprises dans le golfe de Corinthe ont permis de mettre au jour des structures submergées, des objets de la vie quotidienne, des fragments de poterie fine ainsi que des pièces de monnaie, révélant un passé commercial et culturel particulièrement riche.

« Les objets exhumés dans les sédiments marins témoignent d’une activité florissante jusqu’à l’instant même de la catastrophe. »

Ces éléments, soigneusement analysés, apportent une preuve matérielle qui valide les témoignages anciens, longtemps relégués à la marge de l’histoire.

Une Atlantide bien réelle ?

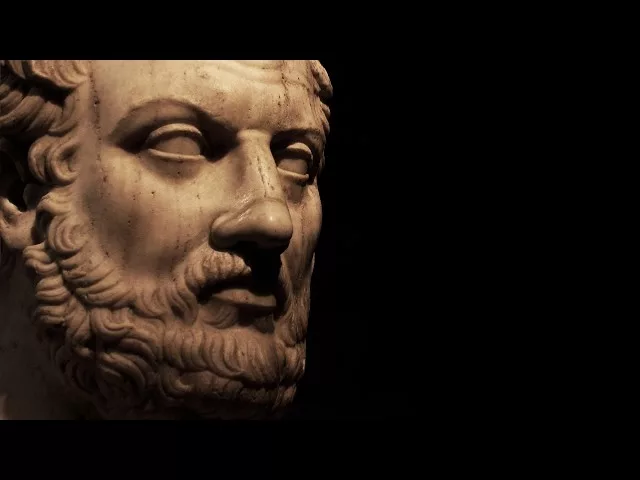

La comparaison entre Hélikè et l’Atlantide tire son origine des écrits de Platon, philosophe grec qui décrivit une civilisation engloutie sous les flots après un cataclysme naturel.

Même si les détails ne concordent pas parfaitement, la proximité des événements a amené plusieurs chercheurs à envisager Hélikè comme l’une des inspirations possibles du célèbre mythe. Les recherches géologiques modernes viennent appuyer cette hypothèse, montrant que la configuration du sol et les traces laissées par le séisme correspondent aux descriptions platoniciennes.

« La coïncidence entre les événements d’Hélikè et le récit de Platon est trop frappante pour être ignorée, selon plusieurs historiens. »

Ainsi, la frontière entre légende et réalité se brouille, transformant la cité perdue en une Atlantide tangible, accessible aux outils de la science.

L’empreinte des forces naturelles

L’effondrement brutal d’Hélikè rappelle avec force la vulnérabilité des sociétés humaines face aux phénomènes naturels. Située dans une région hautement sismique, la ville fut littéralement avalée par les flots en quelques instants.

Le golfe de Corinthe, zone connue pour son activité tectonique intense, constitue un laboratoire naturel pour l’étude des séismes passés et présents.

« Comprendre les dynamiques tectoniques anciennes peut nous aider à mieux anticiper les dangers de demain. »

À travers les enseignements tirés de la disparition d’Hélikè, les scientifiques mettent en lumière non seulement une tragédie historique, mais aussi une leçon contemporaine sur les liens entre urbanisme, nature et résilience.

Une redécouverte qui éclaire le passé

Au-delà des découvertes matérielles, la résurgence d’Hélikè marque une victoire intellectuelle et culturelle pour les chercheurs. Chaque fragment, chaque ruine remontée à la surface constitue une pièce d’un puzzle millénaire, révélant une civilisation raffinée et dynamique.

Alors que les fouilles se poursuivent, Hélikè devient un site majeur pour la compréhension du monde antique et un point d’ancrage concret pour reconsidérer les grands récits fondateurs de notre civilisation.

« L’histoire d’Hélikè, longtemps ensevelie, s’écrit aujourd’hui à la lumière des nouvelles technologies. »

Ce patrimoine retrouvé nourrit notre imaginaire collectif tout en enracinant notre connaissance du passé dans des faits désormais irréfutables.