La mer Méditerranée est souvent perçue à travers le prisme de ses eaux turquoise, de ses étés ensoleillés et de son art de vivre incomparable qui attire des millions de visiteurs chaque année.

Pourtant, derrière cette carte postale idyllique, se joue une transformation silencieuse mais radicale qui préoccupe la communauté scientifique internationale au plus haut point. Cette région n’est plus seulement une destination touristique, elle est devenue un véritable hotspot du changement climatique, se réchauffant à une vitesse nettement supérieure à la moyenne mondiale.

Ce bassin semi-fermé agit aujourd’hui comme une sentinelle, préfigurant les bouleversements qui attendent le reste de la planète dans les décennies à venir.

Résumé des points abordés

- Une zone critique qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète

- Les canicules marines et l’apparition de phénomènes météorologiques extrêmes

- La biodiversité unique de la Méditerranée face à l’acidification et aux espèces invasives

- L’impact socio-économique et la redéfinition des modèles agricoles

- La science en action : comment la recherche éclaire l’avenir

- FAQ

Une zone critique qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète

La particularité géographique de la Méditerranée, une mer quasi fermée avec des échanges limités avec l’océan Atlantique via le détroit de Gibraltar, en fait un piège thermique redoutable. Les scientifiques observent que cette région se réchauffe environ 20 % plus vite que la moyenne mondiale, un chiffre alarmant qui transforme l’écosystème marin en profondeur.

Cette inertie thermique signifie que la chaleur accumulée ne se dissipe pas facilement, provoquant une montée des températures non seulement en surface, mais aussi dans les couches profondes de la colonne d’eau.

C’est un phénomène cumulatif qui modifie la physique même du bassin, affectant les courants marins et la salinité de l’eau.

« La Méditerranée fonctionne comme un canari dans une mine de charbon ; ce qui s’y passe aujourd’hui est un avertissement direct pour les océans du monde entier. »

L’augmentation de la température de l’eau a des conséquences immédiates sur la chimie marine, notamment en réduisant la capacité de la mer à absorber le dioxyde de carbone. Moins l’eau est capable de capter le CO2, plus celui-ci reste dans l’atmosphère, accélérant encore le cycle du réchauffement dans une boucle de rétroaction positive.

De plus, cette élévation thermique entraîne une dilatation de l’eau qui, couplée à la fonte des glaces continentales, menace directement les infrastructures côtières.

Des villes historiques comme Venise ou Alexandrie sont en première ligne face à la montée du niveau de la mer, risquant de voir leur patrimoine englouti avant la fin du siècle. Il ne s’agit pas de scénarios lointains, mais d’une réalité mesurable par les marégraphes tout autour du bassin, de Marseille à Beyrouth.

La pression sur les nappes phréatiques côtières est également immense, car la montée des eaux salées contamine les réserves d’eau douce nécessaires à l’agriculture et à la consommation humaine.

C’est toute la géographie humaine du bassin méditerranéen qui est en train d’être redessinée par ces forces invisibles mais puissantes.

Les canicules marines et l’apparition de phénomènes météorologiques extrêmes

L’un des symptômes les plus violents de ce dérèglement est l’apparition récurrente de ce que les experts appellent des canicules marines. Ces périodes de chaleur extrême sous l’eau peuvent durer plusieurs mois et atteignent des températures qui dépassent parfois les 30 degrés Celsius en surface durant l’été.

Ces anomalies thermiques sont dévastatrices pour la faune fixée, comme les gorgones ou les coraux, qui ne peuvent pas migrer vers des eaux plus fraîches et finissent par mourir massivement.

Mais l’impact ne s’arrête pas sous la surface, car une mer plus chaude agit comme un carburant pour l’atmosphère environnante.

L’évaporation accrue charge l’air en humidité, créant des conditions propices à des orages d’une violence inouïe lorsque cet air chaud rencontre des fronts froids. On assiste ainsi à la multiplication des épisodes méditerranéens, ces pluies diluviennes qui peuvent déverser l’équivalent de plusieurs mois de précipitations en quelques heures.

Plus inquiétant encore est l’émergence de phénomènes hybrides qui ressemblent de plus en plus à des ouragans tropicaux.

Ces tempêtes, surnommées « Medicanes » (contraction de Mediterranean Hurricanes), possèdent des caractéristiques que l’on pensait réservées aux tropiques.

- Un cœur chaud : contrairement aux tempêtes classiques de nos latitudes, les medicanes tirent leur énergie de la chaleur latente de la mer.

- Une structure en spirale : ils présentent souvent un œil bien défini, visible par satellite, autour duquel s’enroulent des vents destructeurs.

- Une intensification rapide : leur puissance peut augmenter brutalement juste avant de toucher terre, surprenant les populations et les services de secours.

La fréquence et l’intensité de ces événements obligent les urbanistes et les architectes à repenser totalement l’aménagement du territoire. Les zones inondables s’étendent, et les normes de construction doivent désormais intégrer des contraintes climatiques bien plus sévères qu’il y a trente ans.

La Méditerranée devient ainsi un laboratoire de la gestion de crise, où l’adaptation n’est plus une option mais une nécessité vitale pour la survie économique.

La biodiversité unique de la Méditerranée face à l’acidification et aux espèces invasives

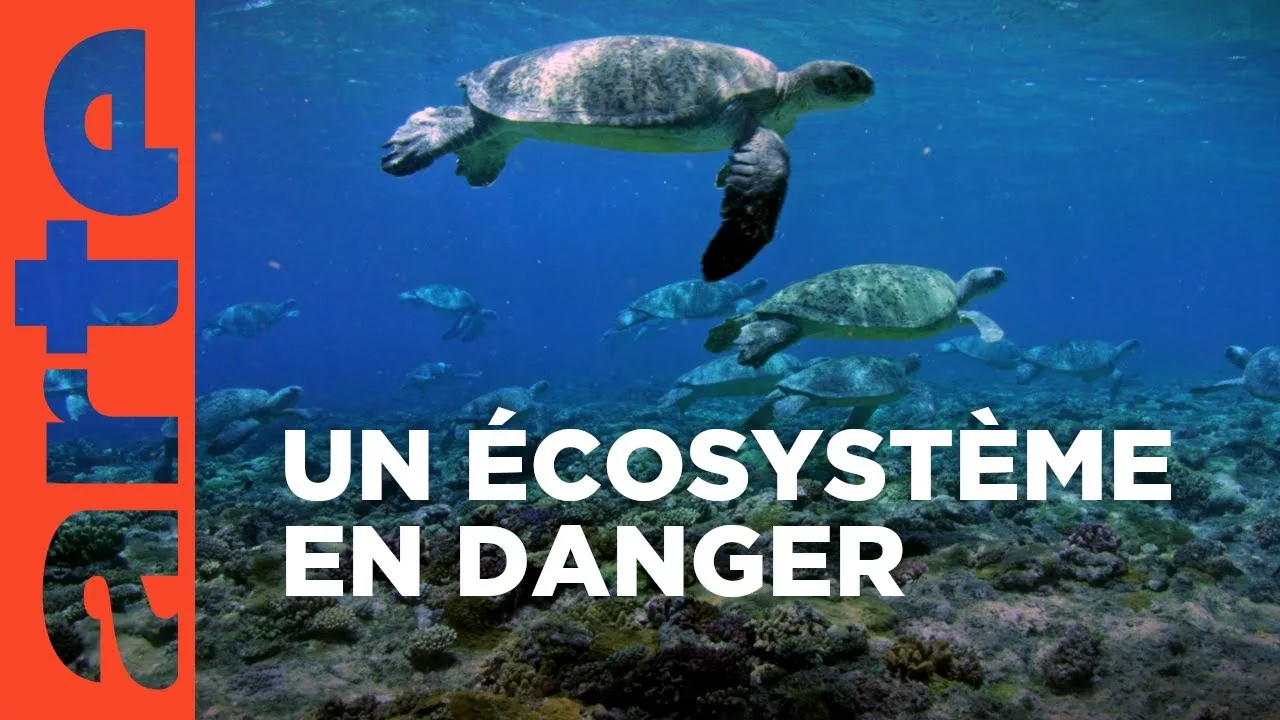

La Méditerranée est un joyau de biodiversité, abritant près de 10 % des espèces marines connues alors qu’elle ne représente que moins de 1 % de la surface des océans. Cependant, cet équilibre millénaire est aujourd’hui bouleversé par une double menace : l’acidification des eaux et l’invasion d’espèces exotiques.

L’acidification, conséquence directe de l’absorption du CO2 anthropique, rend la construction des coquilles et des squelettes calcaires beaucoup plus coûteuse énergétiquement pour les organismes marins.

Le plancton, base de la chaîne alimentaire, ainsi que les mollusques et certains coraux, voient leur croissance ralentie et leur survie compromise.

Parallèlement, le réchauffement des eaux a ouvert la porte à une migration massive d’espèces venant de la mer Rouge via le canal de Suez. Ce phénomène, connu sous le nom de migration lessepsienne, transforme radicalement la faune locale en introduisant des compétiteurs redoutables et voraces.

Des poissons comme le poisson-lapin ou le poisson-lion, habitués aux eaux tropicales, trouvent désormais en Méditerranée orientale, et de plus en plus occidentale, un habitat favorable.

Ces nouvelles espèces n’ont souvent pas de prédateurs naturels dans leur nouvel environnement et prolifèrent au détriment des espèces endémiques locales.

« La tropicalisation de la Méditerranée n’est pas une hypothèse scientifique, c’est une observation quotidienne pour les pêcheurs qui remontent dans leurs filets des espèces jamais vues auparavant. »

Les herbiers de Posidonie, véritables poumons de la Méditerranée et puits de carbone essentiels, subissent également des pressions multiples. Bien qu’ils soient protégés, ils reculent face à la pollution, aux ancrages de bateaux et à la montée des températures qui favorise la prolifération d’algues concurrentes.

La perte de ces herbiers serait catastrophique, car ils jouent un rôle tampon crucial contre l’érosion côtière en atténuant la force des vagues.

La lutte pour la préservation de la biodiversité méditerranéenne nécessite donc des actions concrètes et immédiates :

- Création de corridors écologiques pour permettre aux espèces de migrer vers des zones refuges plus froides.

- Régulation stricte des eaux de ballast des navires commerciaux pour limiter l’introduction accidentelle de nouvelles espèces invasives.

- Renforcement et extension des Aires Marines Protégées (AMP) pour offrir des sanctuaires où la nature peut se régénérer sans pression humaine.

L’impact socio-économique et la redéfinition des modèles agricoles

Au-delà de l’écologie marine, c’est tout le bassin méditerranéen continental qui subit de plein fouet les effets du changement climatique.

L’agriculture, pilier historique des civilisations méditerranéennes, est confrontée à un stress hydrique croissant et à des saisons de plus en plus imprévisibles.

La vigne et l’olivier, symboles de la région, voient leurs zones de culture idéales se déplacer progressivement vers le nord ou vers des altitudes plus élevées. Les viticulteurs observent des vendanges de plus en plus précoces, avec des raisins plus sucrés qui donnent des vins plus alcoolisés, modifiant la typicité des terroirs.

La raréfaction de l’eau douce oblige à repenser les systèmes d’irrigation et à sélectionner des variétés plus résistantes à la sécheresse.

Le tourisme, moteur économique majeur pour des pays comme l’Espagne, la Grèce, l’Italie ou la France, est lui aussi à la croisée des chemins. Les étés deviennent parfois si torrides que les touristes commencent à éviter les mois de juillet et août, préférant les intersaisons plus clémentes.

Cette désaisonnalisation du tourisme pourrait être une opportunité pour mieux répartir les flux, mais elle demande une réorganisation complète de l’offre économique.

Par ailleurs, la concurrence pour l’accès à l’eau entre l’agriculture, le tourisme et les besoins des populations locales crée des tensions géopolitiques et sociales.

Les pays du sud et de l’est du bassin sont particulièrement vulnérables, disposant de moins de moyens financiers pour investir dans des usines de dessalement ou des infrastructures d’adaptation.

C’est ici que la notion de justice climatique prend tout son sens, car les pays les moins émetteurs sont souvent ceux qui subissent les impacts les plus sévères.

« L’avenir de la Méditerranée ne se jouera pas uniquement sur des graphiques de température, mais sur notre capacité à gérer l’eau comme la ressource la plus précieuse du XXIe siècle. »

La région devient ainsi un laboratoire social, testant la résilience des sociétés face à la pénurie et à la nécessité de partager des ressources limitées.

Des initiatives émergent pour promouvoir l’agroécologie et la permaculture, techniques plus résilientes qui restaurent les sols et retiennent mieux l’humidité. L’innovation technologique, couplée aux savoirs ancestraux de gestion de l’eau, offre des pistes d’espoir pour maintenir une souveraineté alimentaire dans la région.

La science en action : comment la recherche éclaire l’avenir

Face à ces défis, la Méditerranée est devenue le terrain de jeu privilégié des climatologues, océanographes et biologistes du monde entier.

Les données récoltées ici sont d’une valeur inestimable car elles permettent de modéliser avec précision ce qui attend d’autres régions du globe. Des réseaux de capteurs sous-marins, des bouées intelligentes et des campagnes d’exploration constantes permettent de monitorer la santé de la mer en temps réel.

La coopération scientifique transcende souvent les frontières politiques, créant un langage commun autour de l’urgence climatique. Les chercheurs travaillent notamment sur des solutions fondées sur la nature pour atténuer les impacts du réchauffement.

La restauration des zones humides côtières, par exemple, est étudiée pour sa capacité à absorber les crues et à filtrer les polluants avant qu’ils n’atteignent la mer.

On étudie aussi la capacité d’adaptation génétique de certaines espèces de coraux qui semblent survivre dans des eaux plus acides et plus chaudes. Si nous parvenons à comprendre les mécanismes de résilience de ces organismes, nous pourrons peut-être aider à la restauration des récifs coralliens tropicaux.

La Méditerranée nous enseigne que la lutte contre le changement climatique n’est pas une bataille perdue, mais une course contre la montre qui exige de l’ingéniosité.

Les solutions développées ici, qu’il s’agisse de gestion de l’eau, d’architecture bioclimatique ou de conservation marine, sont exportables.

En ce sens, la Méditerranée ne doit pas être vue comme une victime passive, mais comme un pionnier de l’adaptation.

Elle nous force à abandonner le mythe d’une nature immuable pour embrasser une gestion dynamique et proactive de notre environnement.

C’est un laboratoire à ciel ouvert où se dessinent les stratégies de survie de l’humanité pour le siècle à venir.

FAQ

Pourquoi dit-on que la Méditerranée se réchauffe plus vite que les océans ?

La Méditerranée est une mer semi-fermée avec un volume d’eau bien inférieur à celui des grands océans. Cette caractéristique géographique limite le brassage avec les eaux plus froides de l’Atlantique et favorise une inertie thermique, piégeant la chaleur plus efficacement et plus durablement.

Qu’est-ce qu’un « Medicane » ?

C’est un terme contracté de « Mediterranean Hurricane ». Il désigne un cyclone subtropical méditerranéen qui présente des caractéristiques similaires aux ouragans tropicaux : un œil formé, des vents violents en spirale et de fortes précipitations, alimentés par la chaleur de la mer plutôt que par des fronts froids classiques.

Quelles sont les espèces invasives les plus problématiques en Méditerranée ?

Le poisson-lapin et le poisson-lion sont parmi les plus préoccupants. Arrivés par le canal de Suez (migration lessepsienne), ils sont voraces, se reproduisent vite et n’ont que peu de prédateurs naturels en Méditerranée, menaçant l’équilibre des écosystèmes locaux et les stocks de poissons indigènes.

Existe-t-il des solutions pour contrer ce réchauffement local ?

On ne peut pas « refroidir » la mer, mais on peut augmenter sa résilience. Les solutions incluent la protection stricte des herbiers de Posidonie (puits de carbone), la réduction de la pollution terrestre qui affaiblit les écosystèmes, et la création d’Aires Marines Protégées pour permettre à la biodiversité de se régénérer et de s’adapter.

Quel est l’impact du réchauffement sur le tourisme méditerranéen ?

Le réchauffement modifie la saisonnalité. Les étés deviennent trop chauds pour certains touristes, ce qui pourrait déplacer la haute saison vers le printemps et l’automne. Cela oblige l’industrie touristique à s’adapter, mais accentue aussi les problèmes de gestion de l’eau durant les périodes sèches.