La neige, ce manteau blanc qui transforme nos paysages et feutre les bruits du monde, semble d’une simplicité désarmante. Pour la plupart d’entre nous, elle n’est que de l’eau gelée tombant du ciel, synonyme de jeux d’hiver ou de perturbations routières.

Pourtant, derrière cette apparence immaculée et uniforme se cache un univers d’une complexité fascinante, régi par des lois physiques et biologiques surprenantes.

Résumé des points abordés

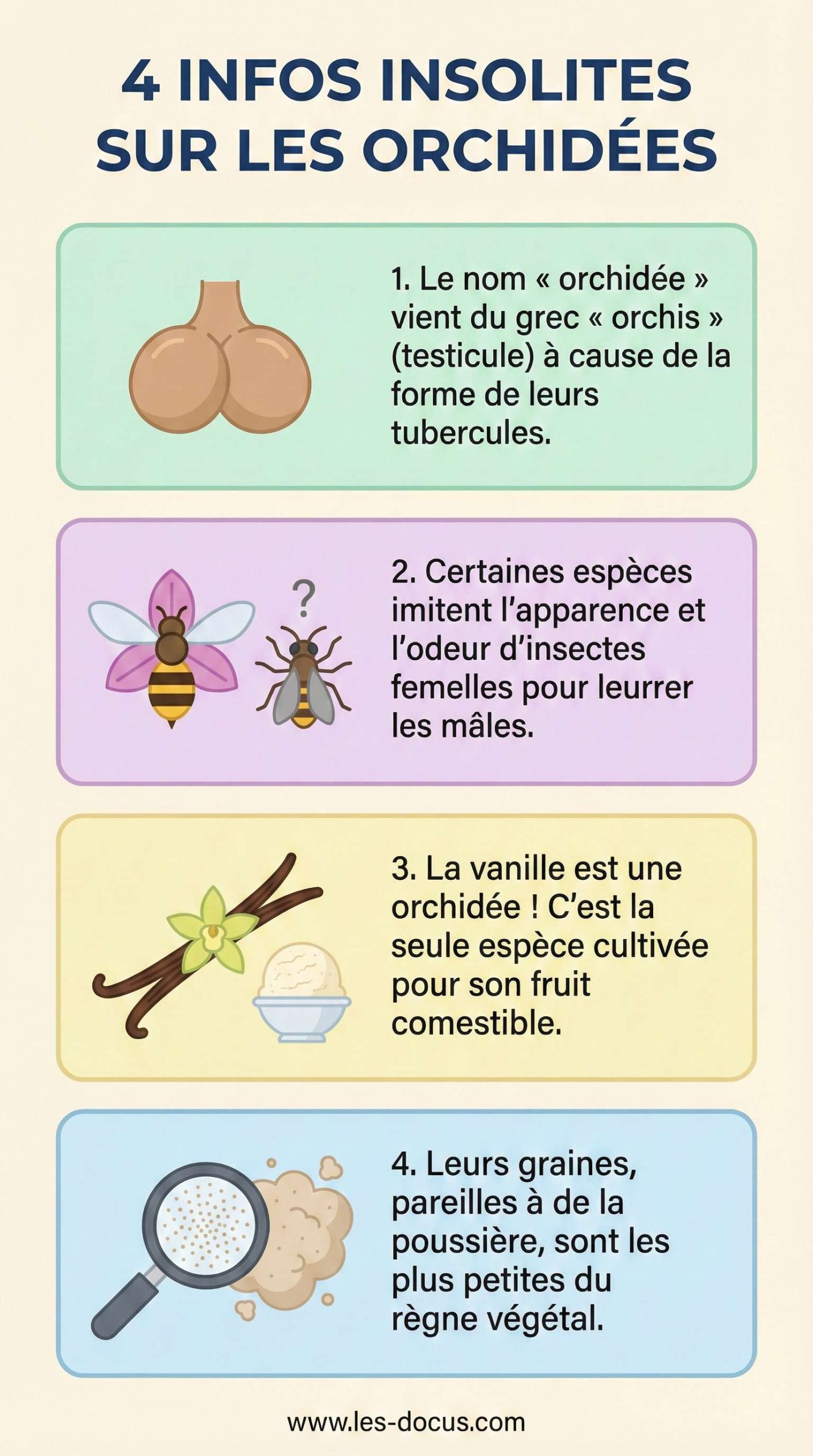

L’unicité mathématique de chaque flocon

L’adage populaire selon lequel « il n’y a pas deux flocons de neige identiques » résonne souvent comme une jolie métaphore poétique sur la singularité. Cependant, cette affirmation est soutenue par une réalité scientifique tangible, ancrée dans les principes de la cristallographie et de la physique atmosphérique. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à la naissance même du flocon. Tout commence haut dans l’atmosphère, lorsqu’une gouttelette d’eau en surfusion gèle autour d’une particule microscopique, comme une poussière ou un grain de pollen.

Cette naissance forme un prisme hexagonal minuscule, la base de tout cristal de glace. C’est lors de sa chute vers le sol que la magie opère. Le cristal traverse différentes couches d’air, chacune possédant ses propres conditions de température et d’humidité. Ces conditions dictent la manière dont les nouvelles molécules d’eau vont s’agencer sur la structure existante.

Tantôt, le cristal développera des bras longs et dendritiques, tantôt il s’épaissira en plaquettes ou s’allongera en colonnes. Comme le parcours de chaque flocon est unique, traversant des micro-environnements atmosphériques qui changent à chaque seconde, l’histoire de sa croissance l’est tout autant.

Les mathématiques viennent renforcer cette impossibilité de duplication. Un flocon de neige moyen est composé d’environ 10 quintillions de molécules d’eau. Le nombre de façons dont ces molécules peuvent s’arranger pour former la structure cristalline complexe d’un flocon dépasse l’entendement.

La probabilité que deux cristaux aient suivi exactement le même chemin thermique et hygrométrique, résultant en un agencement atomique parfaitement identique, est statistiquement si proche de zéro qu’elle en devient négligeable. Ainsi, chaque tempête de neige est une déferlante de milliards de sculptures de glace éphémères, toutes absolument uniques.

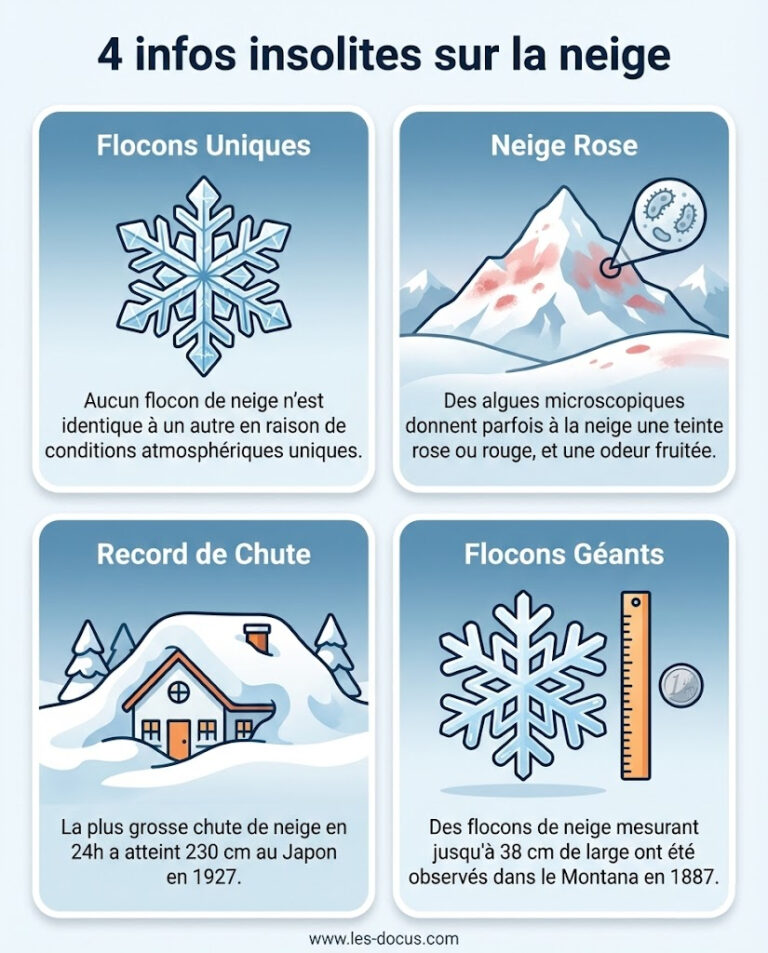

Le mystère de la neige rose au goût de pastèque

L’image d’Épinal de la neige est celle d’un blanc pur et éclatant. Pourtant, dans certaines régions montagneuses et polaires, les alpinistes et les randonneurs tombent parfois sur un spectacle déroutant : des champs de neige teintés de rouge ou de rose, semblant avoir été éclaboussés de vin ou de sang. Ce phénomène, loin d’être une pollution ou un mauvais présage, est une manifestation biologique étonnante.

Cette coloration est due à la présence d’algues microscopiques, dont l’espèce la plus commune est Chlamydomonas nivalis. Ces algues cryophiles (qui aiment le froid) prospèrent dans l’eau glacée qui se forme à la surface de la neige fondante, particulièrement au printemps et en été.

Mais pourquoi cette couleur rouge alors que ce sont des algues vertes ? C’est un mécanisme de défense sophistiqué. Vivant à haute altitude, ces organismes sont exposés à des niveaux intenses de rayonnement ultraviolet. Pour protéger leur chlorophylle et leur ADN des dommages causés par le soleil, les algues produisent un pigment caroténoïde rouge vif, l’astaxanthine.

Ce pigment agit comme une crème solaire naturelle, absorbant les UV nocifs. C’est l’accumulation de millions de ces cellules chargées de pigment rouge qui donne à la neige sa teinte rosée caractéristique. L’anecdote la plus surprenante concernant cette « neige de sang » est sans doute son odeur.

En marchant dessus et en écrasant les cellules d’algues, on libère des composés volatils qui dégagent un parfum sucré, rappelant étrangement celui de la pastèque. Bien que tentant, il est fortement déconseillé de goûter à cette « glace à l’eau » naturelle, les algues pouvant avoir des effets laxatifs. Outre son aspect curieux, cette neige rose joue un rôle dans le climat : sa couleur plus sombre absorbe davantage la chaleur solaire, accélérant ainsi la fonte des glaciers.

Le jour où le ciel est tombé sur le Japon en 1927

Lorsque l’on pense aux records de neige, on imagine souvent les vastes étendues du Canada, de la Sibérie ou les sommets des Rocheuses américaines. Pourtant, le record mondial officiellement reconnu de la plus importante chute de neige en l’espace de 24 heures a été établi au pays du Soleil-Levant.

Cet événement météorologique extraordinaire s’est produit le 14 février 1927, sur les pentes du Mont Ibuki, situé dans la préfecture de Shiga, au centre du Japon. En une seule journée, il est tombé la quantité astronomique de 230 centimètres de neige. Imaginez un instant : en 24 heures, un paysage s’est retrouvé enseveli sous une couche de neige plus haute qu’un être humain de grande taille, dépassant la hauteur des portes d’entrée standard.

Ce record s’explique par la géographie très particulière de l’archipel nippon. En hiver, des vents glaciaux venus de Sibérie traversent la mer du Japon. Au contact de cette masse d’eau relativement plus chaude, l’air se charge énormément en humidité.

Lorsqu’il frappe les Alpes japonaises et les montagnes côtières, cet air humide est brutalement contraint de s’élever, se refroidit, et déverse son humidité sous forme de chutes de neige massives. C’est ce phénomène qui fait de certaines régions de la côte ouest du Japon, surnommées « Yukiguni » (le pays de neige), les endroits habités les plus enneigés de la planète. L’événement de 1927 au Mont Ibuki reste cependant une anomalie statistique, une conjonction parfaite de conditions atmosphériques ayant mené à un « tombereau » de neige d’une ampleur inégalée depuis près d’un siècle.

Des flocons titans dans le Montana du 19e siècle

Si la plupart des flocons que nous observons mesurent quelques millimètres, la nature est capable de produire des géants. Le Guinness World Records rapporte un fait qui semble défier la gravité : le plus grand flocon de neige jamais observé aurait mesuré 38 centimètres de diamètre, soit la taille d’une grande pizza ou d’un enjoliveur de voiture.

Cette observation remonte à janvier 1887, près de Fort Keogh, dans l’État du Montana, aux États-Unis. C’est un éleveur local, Matt Coleman, qui a rapporté avoir vu ces monstres tomber du ciel lors d’une tempête hivernale, les décrivant comme étant « plus grands que des casseroles ».

Il est important de faire une distinction scientifique ici pour comprendre comment une telle taille est possible. Il ne s’agissait très probablement pas d’un unique cristal de glace parfait, comme ceux photographiés en macrophotographie. Un cristal individuel de cette taille serait trop fragile et se briserait sous son propre poids ou à cause des forces aérodynamiques lors de sa chute.

Ce que Coleman a observé était plus vraisemblablement des agrégats. Lorsque la température de l’air est proche du point de congélation (autour de 0°C), les flocons de neige deviennent légèrement humides sur leurs bords. Cela agit comme une colle, leur permettant de s’agglomérer les uns aux autres lorsqu’ils entrent en collision pendant leur descente.

Dans des conditions très calmes, sans vent fort pour les briser, ces amas peuvent continuer de grossir, fusionnant des centaines, voire des milliers de petits cristaux pour former d’immenses structures floconneuses. Bien qu’aucune photographie n’existe pour confirmer le record de 1887, les météorologues s’accordent à dire que sous des conditions très spécifiques, la formation de tels « flocons » géants est physiquement plausible, bien que rarissime.