La Révolution française, qui s’étend de 1789 à 1799, reste l’un des tournants les plus décisifs de l’histoire occidentale.

Elle marque non seulement la fin d’un ordre monarchique ancien, mais aussi l’émergence de principes politiques nouveaux – liberté, égalité, fraternité – qui allaient remodeler le monde moderne.

Résumé des points abordés

Les causes profondes et immédiates de la Révolution

Le chemin vers 1789 est jalonné de multiples tensions accumulées pendant des décennies.

Parmi les causes profondes, on peut citer le déficit chronique des finances de l’État, les inégalités sociales très marquées entre les ordres (la noblesse, le clergé, le Tiers-État), l’essor des idées des Lumières, qui diffusent une critique de la monarchie absolue, du privilège et de l’arbitraire.

« Le droit de penser, de critiquer, de douter : voilà ce qui trouble le pouvoir qui se croyait immuable. »

Mais les causes immédiates deviennent aussi décisives : la crise financière s’aggrave en 1788-1789, les récoltes sont mauvaises, le prix du pain explose, les famines et le mécontentement populaire se répandent.

Le monarque, Louis XVI, sous pression, convoque les États-généraux pour mai 1789, ce qui ouvre une brèche dans le système.

L’importance de ces causes tient au fait qu’elles ne sont pas isolées : les problèmes économiques nourrissent la colère sociale, les idées nouvelles légitiment la critique, et les faiblesses politiques de l’ancien régime rendent l’ensemble fragile.

« Il ne suffit pas d’un murmure : il faut que les fondations mêmes tremblent. »

La combinaison de ces facteurs explique pourquoi la Révolution ne fut pas un simple mouvement spontané, mais le point de convergence d’aspirations, de crises et de volontés de changement.

Les grandes phases de la Révolution française

La Révolution peut être divisée en plusieurs temps majeurs, chacun marqué par ses propres dynamiques, acteurs et ruptures. Ces phases permettent de comprendre sa progression, ses excès et ses renversements.

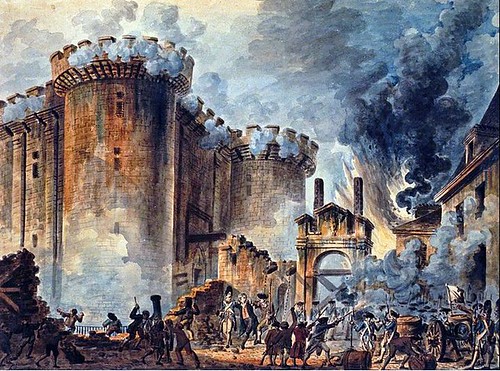

De la convocation des États-généraux à la prise de la Bastille (mai-juillet 1789)

Après des années de tensions, Louis XVI, contraint par les urgences financières, convoque les États-généraux. Le Tiers-État réclame une réforme du vote : il souhaite que les trois ordres soient comptés par tête et non par ordre, ce qui provoque un blocage.

En juin, le Tiers-État se proclame Assemblée nationale, promettant de ne pas se dissoudre avant d’avoir donné une constitution à la France. Le 14 juillet, la prise de la Bastille, forteresse symbole de l’arbitraire royal, marque la première explosion populaire.

Réformes constitutionnelles, abolition des privilèges et Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789-1791)

L’été 1789 voit l’abolition des privilèges : la noblesse et le clergé perdent leurs exemptions fiscales et leurs droits seigneuriaux.

Ensuite, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (août 1789) pose les principes fondamentaux : égalité devant la loi, liberté d’expression, propriété, résistance à l’oppression.

« Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » : cette phrase résonne encore, mais elle était révolutionnaire alors.

Puis, on élabore une monarchie constitutionnelle : une assemblée législative, un roi qui conserve un rôle exécutif, mais limité. Dans ces années, beaucoup d’anciennes structures cessent de fonctionner et de nouvelles formes de gouvernement, d’administration et de justice se mettent en place.

De la crise de la monarchie constitutionnelle à la Terreur (1791-1794)

Les tensions augmentent : la fuite de Varennes (juin 1791) affaiblit la confiance dans le roi. La guerre contre les monarchies européennes déclenche des peurs et des débordements. Les Jacobins prennent l’ascendant, la pression populaire s’intensifie.

En 1792, la monarchie est abolie et la République proclamée. S’ensuit la période sanglante de la Terreur (1793-1794), dirigée par Robespierre et ses alliés, caractérisée par des procès rapides, des exécutions et une culture de la suspicion.

Le Directoire et le coup d’État de Brumaire (1795-1799)

Après la chute de Robespierre (juillet 1794), on cherche à rétablir l’ordre et à modérer les excès. Le régime du Directoire, instauré en 1795, tente d’imposer une stabilité : gouvernements tournants, peur des jacqueries, retour d’influences modérées.

Mais le Directoire peine face aux crises économiques, aux insurrections royalistes ou jacobines et à la corruption. Finalement, le 9 novembre 1799 (18 Brumaire), Napoléon Bonaparte réalise son coup d’État, renverse le Directoire et installe le Consulat : fin de la Révolution, début d’une nouvelle ère.

Points essentiels de ces phases

- Convocation des États-généraux, crise du vote, prise de la Bastille.

- Abolition des privilèges, Déclaration des droits, monarchie constitutionnelle.

- Guerre, radicalisation, Terreur, chute de la monarchie.

- Directoire fragile, instabilité, ascension de Napoléon, coup d’État de Brumaire.

La Révolution ne fut pas seulement un bouleversement politique : elle transforma en profondeur la société française, son économie, ses mentalités et ses institutions culturelles.

Du point de vue social, la suppression des privilèges fut l’un des actes les plus symboliques : fin des dîmes, des droits seigneuriaux, des privilèges fiscaux pour la noblesse et le clergé, ce qui modifia fortement le rapport à la terre, au pouvoir et à la hiérarchie sociale.

« Fini les liens transmis par le simple héritage, place au mérite ou au moins à ce que l’on pouvait conquérir par sa voix et son travail. »

Les citadins, les commerçants et les bourgeois gagnent en importance, mais les paysans restent souvent modestes. La Révolution ouvre la voie à l’égalité juridique, mais l’égalité matérielle reste incomplète.

Économiquement, les difficultés sont immenses : dette publique écrasante, inflation, perturbations agricoles, guerres. L’effort de guerre mobilise les ressources, les levées militaires, les impôts extraordinaires pressent la population.

En même temps, on assiste à des innovations : uniformisation des poids et mesures, réforme monétaire, emprise de l’État sur certaines fonctions économiques, tentative de développer l’industrie pour subvenir aux besoins.

Mais le chaos économique provoque aussi disettes, contestations, et la Révolution n’apporte pas une prospérité immédiate pour tous.

Sur le plan culturel, les idées des Lumières gagnent une audience massive : philosophes, journaux, pamphlets, salons et clubs participent à un débat public effervescent.

L’Église, institution centrale jusque-là, voit son influence remise en cause : confiscation des biens du clergé, sécularisation, naissance du culte de la Raison ou du Culte de l’Être suprême comme expressions de la spiritualité civique.

« Ce n’est plus à la chaire qu’on enseigne Dieu, mais à la tribune que l’on débat la conviction. »

L’éducation, le langage et les symboles (drapeau tricolore, devise, Marianne) se transforment et deviennent des éléments identitaires puissants.

Les conséquences immédiates et l’héritage à long terme

Les effets de la Révolution se font sentir immédiatement, dès la fin des années 1790, mais ils portent aussi loin dans le temps, jusqu’à aujourd’hui.

Parmi les conséquences immédiates : abolition de la monarchie, proclamation de la République, réorganisation des provinces en départements, affirmation de la loi comme source de légitimité, diffusion d’un patriotisme nouveau.

« Le peuple n’était plus sujet, il devenait citoyen ou du moins prétendait l’être. »

Puis vient le temps de l’exportation des idées révolutionnaires : guerres révolutionnaires qui touchent l’Europe entière, diffusion des principes juridiques, abolition de privilèges dans d’autres pays, sécularisation de certaines institutions.

À plus long terme, l’héritage est immense.

Le modèle de l’État-nation moderne, fondé sur la souveraineté populaire, naît de cette période. Les droits de l’homme, les constitutions, les notions de citoyenneté, de participation civique, de liberté de conscience, de séparation des pouvoirs deviennent des références universelles.

« On ne change pas seulement un régime : on change une idée du possible. »

Les transformations religieuses, éducatives et symboliques restent des repères essentiels dans les constitutions modernes. La Révolution éclaire encore les débats contemporains sur les inégalités, le pouvoir ou la liberté d’expression.

Conclusion

La Révolution française (1789-1799) fut à la fois un effondrement et une construction. Elle détruisit des structures politiques et sociales anciennes, mais elle posa aussi les bases d’un monde nouveau, d’un ordre politique fondé sur la souveraineté, l’égalité juridique, la citoyenneté et des institutions modernes.

Ses excès – Terreur, instabilité, violences – font partie de son histoire et ne doivent pas être ignorés. Mais mieux comprendre ces excès permet d’apprécier les aspirations qu’elle porta : les libertés, la dignité, la justice.

« La liberté conquise s’éprouve toujours dans le risque, mais elle triomphe lorsque l’on la défend. »

L’influence de cette décennie révolutionnaire traverse les siècles, façonnant nos idées et nos institutions, et rappelant que le changement, même douloureux, peut ouvrir la voie vers un monde transformé.