Résumé des points abordés

- Des grottes préhistoriques aux temples antiques : les premières images animales

- Le Moyen Âge et ses bestiaires : entre morale et imaginaire

- Renaissance et exotisme : l’animal comme sujet d’étude

- Du réalisme au romantisme : Rosa Bonheur et Delacroix

- Le singe dans l’art : satire et intimité

- L’animal dans l’art contemporain : entre symbole et provocation

Des grottes préhistoriques aux temples antiques : les premières images animales

L’histoire de l’art s’ouvre sur des parois couvertes d’animaux majestueux.

Dans les grottes de Chauvet ou de Lascaux, les hommes préhistoriques ont peint des chevaux, des bisons, des aurochs et même des lions.

Ces fresques pariétales, vieilles de plus de 30 000 ans, ne sont pas de simples décors.

Elles traduisent une relation vitale avec la nature : la chasse, la peur, mais aussi la fascination.

Dans l’Égypte ancienne, les animaux occupaient une place tout aussi essentielle. Le faucon Horus, le scarabée ou le chat sacré apparaissaient dans les fresques funéraires, soulignant le rôle spirituel et symbolique de la faune.

Le Moyen Âge et ses bestiaires : entre morale et imaginaire

À l’époque médiévale, les animaux deviennent allégories.

Les manuscrits enluminés et les célèbres bestiaires mettent en scène des lions, des ours, des chiens ou des oiseaux pour transmettre des leçons morales.

- Le lion incarne le Christ.

- Le serpent, le Diable.

- Le cerf, la pureté et la régénération.

Ces représentations ne visaient pas à décrire la réalité zoologique, mais à enseigner et à édifier.

Renaissance et exotisme : l’animal comme sujet d’étude

Avec la Renaissance, le regard change.

Les artistes s’attachent à observer les animaux avec une précision scientifique.

L’exemple le plus célèbre reste le Rhinocéros gravé par Albrecht Dürer (1515), œuvre fascinante malgré son absence de contact direct avec l’animal.

Plus tard, au XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, l’arrivée de créatures exotiques venues d’Afrique ou d’Asie inspire les peintres.

Les éléphants, symboles de puissance et de majesté, se multiplient dans les toiles, de Rembrandt à Delacroix.

Pour une continuité contemporaine de ce regard, découvrez la collection de tableaux éléphants sur le site de The Art Avenue, qui perpétue cette fascination millénaire.

Du réalisme au romantisme : Rosa Bonheur et Delacroix

Au XIXᵉ siècle, certains artistes se consacrent presque entièrement au monde animal.

La peintre Rosa Bonheur, avec son monumental Marché aux chevaux, illustre la force, la musculature et la noblesse des bêtes de trait.

De son côté, Eugène Delacroix immortalise les fauves dans des scènes de chasse aux accents dramatiques.

L’animal devient à la fois héros et victime, miroir de la violence humaine.

Le singe dans l’art : satire et intimité

Le singe est un autre acteur récurrent de l’histoire de l’art.

Dès la Renaissance, le genre de la “singerie” met en scène des singes imitant les comportements humains, souvent dans un but satirique.

Au XXᵉ siècle, l’approche se fait plus intime.

Frida Kahlo peint plusieurs autoportraits avec des singes, notamment son Self-Portrait with Monkey (1938), où l’animal devient compagnon protecteur et énigmatique.

Plus récemment, Banksy a détourné le symbole avec Devolved Parliament, tableau où des chimpanzés siègent à la Chambre des Communes britannique.

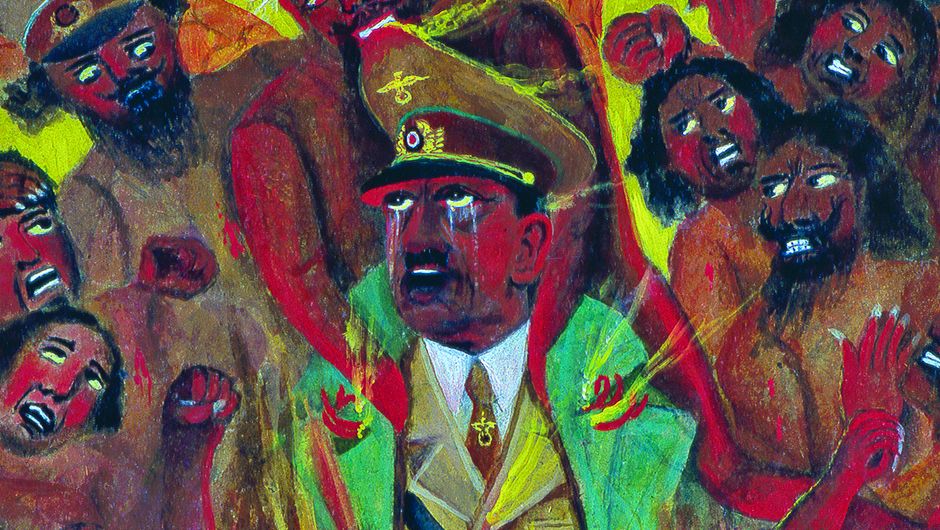

L’animal dans l’art contemporain : entre symbole et provocation

Aujourd’hui, les animaux demeurent omniprésents.

Qu’il s’agisse des éléphants aux pattes filiformes de Salvador Dalí, des requins suspendus de Damien Hirst, ou des installations engagées d’artistes contemporains, la faune continue d’interroger notre rapport au monde.

Les animaux sont à la fois symboles de force, vecteurs d’émotion, mais aussi miroirs critiques de nos sociétés.

Pour prolonger ce voyage et explorer une approche plus actuelle, vous pouvez découvrir d’autres représentations originales sur theartavenue.com, où l’art animalier se réinvente avec audace.

De la grotte de Chauvet aux galeries contemporaines, l’animal n’a jamais cessé d’habiter l’imaginaire artistique.

Il est à la fois figure spirituelle, matière scientifique, satire sociale et source inépuisable d’émotions.

Les animaux, par leur puissance symbolique, nous rappellent combien l’art reste intimement lié au vivant.