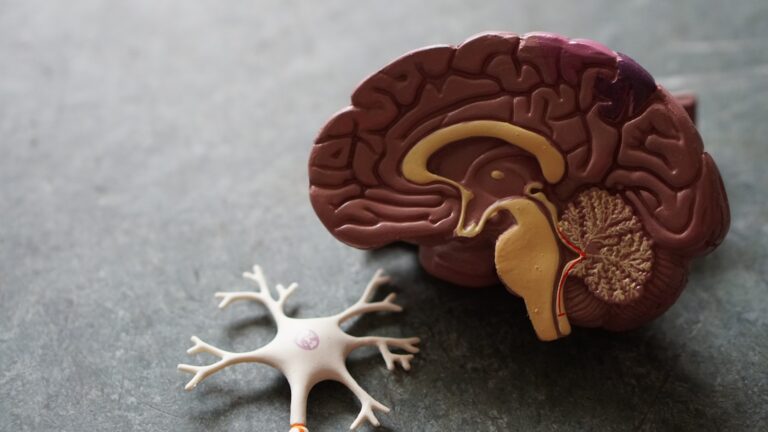

Le cerveau humain est sans doute l’organe le plus complexe de tout l’univers connu. Avec ses quelque 86 milliards de neurones interconnectés, il orchestre nos pensées, nos émotions, nos mouvements, et jusqu’à nos rêves les plus étranges.

Pourtant, malgré des décennies de recherche en neurosciences, une multitude de phénomènes liés au cerveau demeurent encore inaccessibles à la compréhension scientifique.

Pourquoi rêvons-nous vraiment ? Comment naît la conscience ? D’où vient l’intuition ? Autant de questions fascinantes qui continuent de défier les chercheurs et d’attiser la curiosité du grand public.

Résumé des points abordés

- 1. La naissance de la conscience : d’où vient le “moi” ?

- 2. Le pouvoir des rêves : un théâtre de l’inconscient

- 3. L’intuition : un savoir sans raisonnement

- 4. Les souvenirs cachés : l’ombre de la mémoire

- 5. La plasticité cérébrale : un cerveau qui se réinvente

- 6. Les rêves lucides : quand la conscience infiltre le sommeil

- 7. Le phénomène du déjà-vu : une faille dans la matrice ?

- 8. Le lien entre émotions et corps : l’esprit incarné

- 9. Les pouvoirs cachés du subconscient

- 10. L’origine de la créativité : le feu intérieur du cerveau

- FAQ : Les mystères du cerveau humain

1. La naissance de la conscience : d’où vient le “moi” ?

La conscience est ce sentiment intime d’exister, de percevoir et de penser. Elle permet à l’être humain de dire “je”, de se savoir vivant et unique.

Mais aucune théorie scientifique n’a encore permis de comprendre comment une masse de neurones peut générer une expérience subjective. Les chercheurs s’accordent sur un point : la conscience n’est pas localisée dans une seule zone du cerveau, mais résulte de la coordination de multiples réseaux neuronaux.

Certains avancent que le cortex préfrontal jouerait un rôle majeur, tandis que d’autres explorent la piste du thalamus, ce centre de relais sensoriel.

« La conscience est peut-être le plus grand mystère biologique, car elle nous échappe tout en nous définissant. »

Pour tenter de résoudre cette énigme, des expériences comme celles sur les états de conscience altérés (coma, anesthésie, méditation profonde) sont menées, mais le lien entre activité cérébrale et ressenti intérieur reste flou.

Les chercheurs espèrent qu’avec les progrès de l’imagerie cérébrale, on pourra bientôt cartographier le “flux de conscience”, mais pour l’heure, il demeure une frontière entre le tangible et l’insaisissable.

2. Le pouvoir des rêves : un théâtre de l’inconscient

Chaque nuit, le cerveau plonge dans un monde parallèle où tout devient possible. Les rêves, qui mêlent souvenirs, émotions et imagination, continuent d’intriguer les scientifiques. On sait qu’ils se produisent surtout pendant le sommeil paradoxal, quand le corps est paralysé mais que le cerveau est en pleine activité.

Cependant, leur fonction exacte reste un mystère. Certains pensent qu’ils servent à consolider la mémoire, d’autres qu’ils aident à gérer les émotions refoulées, ou qu’ils permettent une réorganisation neuronale.

« Le rêve est la preuve que notre cerveau est capable de créer un univers entier sans que nous en soyons conscients. »

Les chercheurs ont observé que même les animaux rêvent, ce qui suggère une fonction biologique profonde.

Mais pourquoi certains rêves sont si réalistes ? Pourquoi d’autres se répètent ou virent au cauchemar ? Ces questions, malgré des décennies de psychanalyse et de neurobiologie, restent sans réponse définitive.

Ce que l’on sait, c’est que le rêve nous relie à notre monde intérieur, et que sa disparition chez certaines personnes provoque souvent une perte d’équilibre émotionnel.

3. L’intuition : un savoir sans raisonnement

Qui n’a jamais ressenti cette impression étrange de “savoir sans savoir pourquoi” ? L’intuition est un phénomène bien réel, observé dans de nombreuses situations : décisions rapides, danger imminent, ou choix affectifs.

Les neuroscientifiques pensent qu’elle serait liée à la capacité du cerveau à analyser inconsciemment des milliers d’informations avant de produire une réponse. Ce serait une sorte de calcul inconscient ultra-rapide, issu de notre expérience accumulée.

« L’intuition, c’est l’intelligence qui s’exprime avant que la raison ne parle. »

Pourtant, le mécanisme précis reste obscur. Le cerveau limbique, siège des émotions, semble interagir avec le cortex préfrontal pour créer cette “sensation de certitude”. Ce dialogue rapide permettrait d’anticiper des dangers ou de saisir des opportunités sans passer par la réflexion consciente.

Les chercheurs tentent de déterminer si l’intuition est une forme d’intelligence émotionnelle ou une illusion cognitive. Quoi qu’il en soit, elle démontre que le cerveau travaille bien au-delà de notre conscience apparente.

4. Les souvenirs cachés : l’ombre de la mémoire

La mémoire humaine est une mécanique prodigieuse, mais aussi profondément mystérieuse. Nous savons que le cerveau stocke des milliards d’informations, pourtant nous ignorons comment il choisit lesquelles retenir ou oublier.

Il existe même des souvenirs “bloqués” ou “effacés”, qui peuvent réapparaître des années plus tard sous forme de flashs, de rêves ou de traumatismes. Les neuroscientifiques pensent que la mémoire se reconstruit en permanence, comme un puzzle dont les pièces changent légèrement à chaque évocation.

« Nous ne nous souvenons pas du passé tel qu’il était, mais tel que notre cerveau le réinvente. »

Les zones impliquées, comme l’hippocampe et le cortex temporal, n’expliquent pas à elles seules ce processus. Certains souvenirs semblent se graver dans le corps ou dans les émotions. C’est ce qu’on appelle parfois la mémoire somatique. La recherche avance lentement, car il est difficile d’observer une mémoire en train de se former.

Toutefois, comprendre comment le cerveau encode et ravive nos souvenirs pourrait ouvrir des pistes dans le traitement des traumatismes post-traumatiques et des maladies neurodégénératives.

5. La plasticité cérébrale : un cerveau qui se réinvente

Contrairement à ce qu’on croyait autrefois, le cerveau n’est pas figé. Il peut se remodeler tout au long de la vie, créant de nouvelles connexions et réparant des zones lésées.

Ce phénomène, appelé plasticité cérébrale, est l’un des plus fascinants. Il explique comment un enfant apprend, comment un accidenté du cerveau récupère certaines fonctions, ou encore comment une personne peut s’adapter à une perte sensorielle.

« Le cerveau n’est pas un organe figé, c’est un sculpteur qui se façonne lui-même. »

Cependant, les mécanismes précis de cette plasticité demeurent flous. Pourquoi certaines personnes récupèrent mieux que d’autres ? Comment stimuler cette capacité naturellement ?

Les chercheurs explorent les effets de la méditation, de la musique, de l’apprentissage intensif ou encore du sport sur la croissance neuronale. Tout indique que le cerveau reste un organe vivant et malléable, capable de se réinventer bien plus que ce que la science imaginait autrefois.

6. Les rêves lucides : quand la conscience infiltre le sommeil

Les rêves lucides sont ces moments où l’on prend conscience que l’on rêve, tout en continuant à rêver. Certains parviennent même à contrôler le déroulement du rêve, à voler, à créer des paysages, ou à rencontrer des proches disparus.

La science peine encore à expliquer ce phénomène, observé chez environ 20 % des gens de manière naturelle. Les chercheurs ont identifié une activation anormale du cortex préfrontal pendant le sommeil paradoxal, mais sans comprendre comment la conscience reste active.

« Le rêve lucide est la preuve que notre esprit peut franchir les frontières du réel sans se réveiller. »

Des études tentent de provoquer artificiellement ce type de rêve pour comprendre les interactions entre conscience et inconscient.

Les résultats pourraient même avoir des applications thérapeutiques, notamment pour aider à vaincre les cauchemars récurrents ou stimuler la créativité. Mais le mystère demeure : comment un cerveau endormi peut-il encore raisonner ?

7. Le phénomène du déjà-vu : une faille dans la matrice ?

Qui n’a jamais eu cette impression déconcertante de revivre une scène identique ? Le déjà-vu fascine les chercheurs depuis des siècles. Il s’agirait d’une erreur de traitement de la mémoire, où une situation nouvelle est faussement perçue comme familière.

Certaines hypothèses évoquent un décalage entre perception et mémoire immédiate, ou une mini-décharge électrique dans le lobe temporal, mais rien n’est encore prouvé.

« Le déjà-vu, c’est un bug de la mémoire qui nous rappelle que le cerveau est une machine faillible. »

Les études en IRM ont montré que les zones impliquées dans la reconnaissance (hippocampe et cortex entorhinal) s’activent durant ces épisodes.

Pourtant, la sensation de familiarité reste inexplicable. Ce mystère illustre la limite de nos outils actuels : on peut observer les neurones en action, mais on ne peut pas encore observer l’expérience subjective.

8. Le lien entre émotions et corps : l’esprit incarné

Le cerveau ne pense pas seul : il dialogue en permanence avec le corps. Les émotions s’accompagnent de réactions physiologiques mesurables : accélération du cœur, rougeur, frisson, larmes.

Cependant, la science ne comprend pas encore entièrement comment ces signaux s’articulent. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles physiquement la peur ou la joie ? D’où vient ce nœud dans la gorge, cette chaleur au visage ?

« Nos émotions sont des pensées qui ont trouvé le chemin du corps. »

Des chercheurs en psychologie somatique soutiennent que le corps “pense” lui aussi, via le système nerveux entérique (le fameux “deuxième cerveau”). Cela expliquerait pourquoi le stress chronique affecte directement la digestion ou l’immunité.

Le lien corps-esprit reste une zone floue de la science moderne, et comprendre cette interaction pourrait révolutionner la médecine du futur.

9. Les pouvoirs cachés du subconscient

La majorité de nos pensées, décisions et réactions se produisent sans que nous en soyons conscients. Le subconscient gère la respiration, les habitudes, mais aussi nos émotions les plus enfouies. Certaines expériences ont montré qu’un stimulus perçu inconsciemment peut influencer un choix conscient.

Ce phénomène, appelé priming, démontre que notre cerveau travaille dans l’ombre.

« Notre inconscient est un moteur silencieux qui dirige bien plus de nos actes que nous ne voulons l’admettre. »

Mais jusqu’où s’étend ce pouvoir ? Peut-on programmer son subconscient ? Les thérapies cognitives et la méditation tentent de modifier ces circuits inconscients, mais le mécanisme reste flou.

Ce que l’on sait, c’est que le subconscient agit comme un immense processeur parallèle, capable d’intégrer des signaux, d’apprendre et de réagir avant même que nous en ayons conscience.

10. L’origine de la créativité : le feu intérieur du cerveau

La créativité semble jaillir de nulle part : une idée, une mélodie, un concept surgissent soudainement. Pourtant, la science peine à déterminer comment naît une idée originale.

On sait que la créativité implique un réseau diffus de zones cérébrales, notamment le cortex préfrontal, le lobe temporal et le système limbique. Mais le “moment d’inspiration” reste imprévisible.

« Créer, c’est écouter la voix silencieuse du cerveau avant qu’elle ne disparaisse. »

Les artistes et inventeurs décrivent souvent un état de “flux”, où le cerveau entre dans une hyper-connexion momentanée. Les neurosciences commencent à peine à explorer ces états, proches de la méditation ou du rêve lucide. Ce mystère souligne que, malgré toute sa technologie, la science n’a pas encore percé le secret de la créativité humaine, cette étincelle qui nous distingue.

FAQ : Les mystères du cerveau humain

1. Peut-on mesurer la conscience ?

Pas vraiment. On peut observer l’activité cérébrale, mais la conscience reste une expérience subjective non mesurable directement.

2. Pourquoi certains ne rêvent-ils jamais ?

Tout le monde rêve, mais certains ne s’en souviennent pas, car leur mémoire du sommeil paradoxal est faible.

3. L’intuition peut-elle se développer ?

Oui. L’expérience, la méditation et l’écoute des émotions permettent d’affiner cette capacité inconsciente.

4. Peut-on stimuler la plasticité cérébrale ?

L’apprentissage, le sport, la nouveauté et la musique favorisent la création de nouvelles connexions neuronales.

5. Le cerveau est-il capable d’auto-guérison ?

Dans une certaine mesure, oui. Grâce à la plasticité, il peut compenser des lésions, mais avec des limites selon la gravité.