Charlemagne est sans doute l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire européenne, un colosse dont l’ombre s’étend sur plus d’un millénaire. Père de l’Europe pour certains, restaurateur de l’Empire romain pour d’autres, il incarne dans l’imaginaire collectif le souverain médiéval par excellence.

Pourtant, l’image d’Épinal que nous avons tous gardée de nos manuels scolaires ou des chansons populaires est souvent très éloignée de la réalité historique. Entre la légende dorée construite par les clercs après sa mort et les faits avérés par l’archéologie et les textes d’époque, le fossé est parfois béant.

Résumé des points abordés

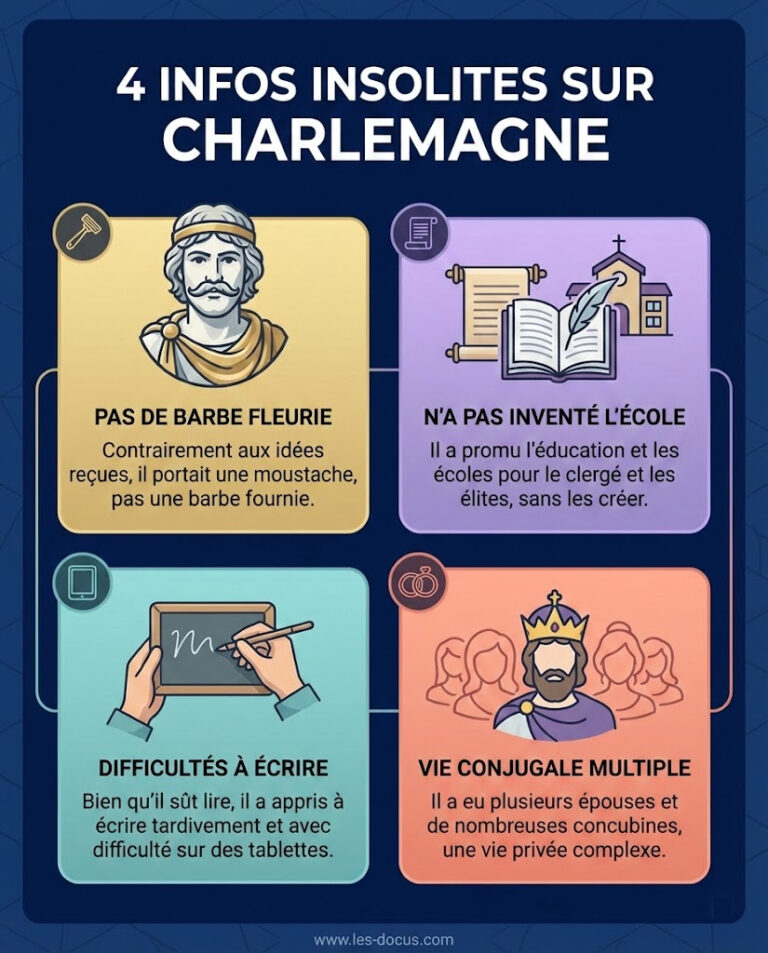

Une pilosité mal interprétée : l’affaire de la barbe fleurie

L’une des images les plus tenaces concernant Charlemagne est celle d’un vieillard vénérable à la longue barbe blanche, la fameuse « barbe fleurie » chantée dans la Chanson de Roland. Cette œuvre littéraire, composée environ trois siècles après la mort de l’empereur, a durablement façonné sa représentation visuelle.

Dans l’iconographie médiévale tardive et jusqu’aux peintures du XIXe siècle, il est impensable de représenter l’empereur sans cet attribut de sagesse patriarcale, qui lui donne des airs de prophète biblique ou de Dieu le Père.

Or, la réalité historique est tout autre et risque de décevoir les amateurs de symboles. Les sources contemporaines, et notamment les descriptions laissées par son biographe attitré Eginhard, sont formelles : Charlemagne ne portait pas de barbe.

Comme la plupart des nobles francs de son époque, il arborait une épaisse moustache retombante, mais gardait le menton soigneusement rasé.

Cette mode n’était pas un simple choix esthétique, mais un marqueur culturel fort. La barbe, à cette époque et dans cette région, pouvait avoir des significations ambivalentes, parfois associées à la pénitence ou à l’appartenance au clergé. En revanche, la moustache était le signe distinctif du guerrier franc, un symbole de virilité martiale et d’appartenance à l’élite laïque dominante.

La numismatique vient confirmer les écrits des chroniqueurs. Les deniers d’argent frappés à son effigie nous montrent un profil impérial couronné de lauriers, à la manière des empereurs romains, mais avec ce trait typiquement germanique qu’est la moustache.

L’image de la barbe fleurie est donc une reconstruction a posteriori, destinée à vieillir l’empereur pour accentuer son autorité et sa sagesse intemporelle aux yeux des générations futures qui avaient oublié les codes vestimentaires du IXe siècle.

Le véritable rôle de l’empereur dans l’histoire de l’école

Il est sans doute temps de tordre le cou à la rumeur la plus célèbre de l’histoire de France, popularisée par une comptine entêtante : non, Charlemagne n’a pas inventé l’école.

L’éducation, l’enseignement de la lecture, de l’écriture et du calcul existaient bien avant lui, que ce soit dans l’Antiquité gréco-romaine, en Égypte ou même en Gaule avant les invasions barbares.

Même au début du Moyen Âge, avant son règne, des écoles monastiques et épiscopales fonctionnaient déjà, bien que de manière disparate et souvent réservée à une infime élite religieuse. Dire qu’il a « inventé » l’école est un raccourci trompeur qui masque cependant une réalité politique majeure : il a institutionnalisé et standardisé l’enseignement.

Ce que Charlemagne a véritablement accompli, c’est ce que les historiens nomment la Renaissance carolingienne. Conscient que l’administration de son immense empire nécessitait des cadres compétents et que le clergé devait être capable de lire et comprendre les textes sacrés pour guider le peuple, il a lancé une vaste réforme culturelle.

En 789, il promulgue un texte fondamental, le capitulaire Admonitio generalis. Dans ce décret, il ordonne la création d’écoles dans chaque évêché et chaque monastère.

L’objectif n’était pas l’éducation de masse telle que nous la concevons aujourd’hui, mais la formation d’une élite administrative et religieuse capable de maîtriser le latin, langue universelle du pouvoir et de la foi.

Il s’est entouré des plus grands savants de son temps, comme le moine anglo-saxon Alcuin de York, pour restaurer la correction de la langue latine qui s’était dégradée. Il a favorisé la diffusion de la « minuscule caroline », une écriture plus ronde, plus claire et plus lisible, qui est l’ancêtre direct de nos polices d’imprimerie actuelles.

Si Charlemagne n’a pas posé la première pierre de l’école, il en a été l’architecte en chef, transformant l’éducation d’une pratique locale en une politique d’État structurée et ambitieuse.

L’homme qui savait lire mais peinait à écrire

Il existe un paradoxe touchant chez ce souverain capable de diriger des armées et de redessiner la carte de l’Europe : sa relation conflictuelle avec l’écriture.

Contrairement à beaucoup de laïcs de son temps qui étaient totalement illettrés, Charlemagne était un homme cultivé. Il parlait couramment le francique (sa langue maternelle) et le latin, et il comprenait suffisamment le grec pour saisir les subtilités des ambassades byzantines.

Il aimait se faire lire des ouvrages complexes pendant ses repas, notamment La Cité de Dieu de Saint Augustin, son livre de chevet. Il attachait une importance capitale au livre en tant qu’objet et vecteur de connaissance. Pourtant, la pratique manuelle de l’écriture lui a échappé toute sa vie.

L’écriture au Moyen Âge n’est pas seulement une activité intellectuelle, c’est un art mécanique, presque artisanal, qui demande une dextérité fine et un entraînement constant depuis l’enfance. C’était le métier des scribes et des copistes, pas celui des rois guerriers dont les mains étaient habituées au pommeau de l’épée et aux rênes des chevaux.

Eginhard nous rapporte une anecdote qui humanise considérablement le grand empereur. Il raconte que Charlemagne gardait constamment sous son oreiller des tablettes de cire et des feuillets de parchemin.

La nuit, lors de ses fréquentes insomnies ou dans les moments de repos, il s’exerçait laborieusement à tracer des lettres.

Il tentait de former ces caractères qu’il avait lui-même imposés à son administration. Mais, comme le note son biographe avec une franchise désarmante, cet effort commencé trop tardivement ne porta jamais vraiment ses fruits. Il savait signer – ou plutôt apposer son monogramme – mais la calligraphie fluide lui est restée étrangère.

Cette difficulté souligne la séparation qui existait alors entre la culture orale, la lecture (souvent faite à voix haute) et l’acte d’écrire. Cela démontre aussi la volonté de fer d’un homme qui, au sommet de sa gloire, continuait d’essayer d’apprendre avec l’humilité d’un écolier.

Une vie intime tumultueuse entre épouses et concubines

Si l’Église a fait de Charlemagne son champion et si l’empereur s’est posé en défenseur de la chrétienté, sa vie privée ressemblait davantage à celle d’un chef de clan germanique qu’à celle d’un saint canonisé. La vision chrétienne du mariage monogame et indissoluble commençait à peine à s’imposer dans la société, et les mœurs de l’aristocratie franque restaient empreintes de traditions plus anciennes.

Charlemagne a mené une vie conjugale et sexuelle que l’on pourrait qualifier de débridée, ou du moins de stratégiquement polygame. Il a contracté quatre mariages officiels successifs et a entretenu des relations durables avec de nombreuses concubines, souvent simultanément.

Ses épouses, comme Désirée la Lombarde (qu’il répudia rapidement pour des raisons politiques), la douce Hildegarde (qui lui donna neuf enfants avant de mourir d’épuisement), la cruelle Fastrade ou la jeune Luitgarde, ont rythmé sa vie politique.

Mais à côté de ces unions consacrées, Charlemagne pratiquait le Friedelehe, une forme de mariage privé germanique ou de concubinage officiel, toléré par la coutume mais vu d’un mauvais œil par les autorités ecclésiastiques rigouristes.

De ces multiples unions sont nés près d’une vingtaine d’enfants connus. Fait notable et révélateur de sa psychologie possessive, Charlemagne adorait ses filles, qu’il appelait ses « douces colombes ». Il refusa obstinément de les marier à des princes étrangers ou à de grands aristocrates.

L’excuse officielle était qu’il ne pouvait se passer de leur compagnie, mais la raison réelle était sans doute politique : il voulait éviter de créer des gendres puissants qui auraient pu devenir des rivaux ou revendiquer une part de l’Empire.

Il préféra donc garder ses filles à la cour, fermant les yeux, voire encourageant leurs relations hors mariage avec des hommes de sa cour, tant que cela ne menaçait pas son autorité. Cette liberté de mœurs au sein même du palais d’Aix-la-Chapelle contrastait singulièrement avec la rigueur morale qu’il tentait d’imposer au reste de ses sujets par ses capitulaires.