Les formes familiales se transforment profondément depuis plusieurs décennies. Familles recomposées, monoparentales, homoparentales, recours à l’adoption ou à des techniques médicales d’assistance à la procréation : la parentalité n’est plus un modèle unique. Cette évolution s’inscrit dans un contexte où le désir d’enfant reste constant, mais où les chemins pour devenir parent se diversifient. Ces transformations témoignent d’une société plus ouverte à la pluralité des modèles, même si des débats persistent dans les sphères politiques, éthiques et sociales.

Parmi ces parcours, certains futurs parents se renseignent également sur des dispositifs encadrés à l’international, comme la gpa, lorsque la grossesse est médicalement impossible ou contre-indiquée. Ce recours demeure encadré de manière variable selon les pays, ce qui nécessite une compréhension précise des cadres légaux et des conditions d’accompagnement.

Résumé des points abordés

La diversité des modèles parentaux aujourd’hui

Les statistiques nationales illustrent la pluralisation des structures familiales. D’après l’Institut national d’études démographiques (INED), près de 25 % des enfants en France vivent aujourd’hui dans une famille dite « non nucléaire », c’est-à-dire différente du modèle traditionnel composé d’un père, d’une mère et de leurs enfants biologiques. La famille contemporaine se définit davantage par le lien affectif, la stabilité du cadre éducatif et la continuité de l’engagement parental que par la configuration biologique.

Cette évolution se retrouve également dans les trajectoires de vie. Par exemple, près d’un tiers des familles recomposées regroupent des enfants issus de plusieurs unions, formant des structures familiales riches et parfois complexes. La question de la place du beau-parent, souvent investie à travers un rôle éducatif progressif, a fait l’objet d’avancées symboliques, même si elle trouve encore peu de traductions légales concrètes.

Familles homoparentales et reconnaissance progressive

Depuis la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe en 2013, la parentalité homoparentale bénéficie d’une meilleure reconnaissance institutionnelle. Environ 300 000 enfants en France vivraient aujourd’hui dans une famille homoparentale, selon plusieurs estimations associatives. Toutefois, les parcours d’accès à la parentalité ne sont pas uniformes : la reconnaissance de la filiation, la place du parent non biologique et les procédures d’adoption intrafamiliale sont encore parfois sources de complexité.

L’évolution législative de 2021, qui a étendu l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes célibataires, a marqué une étape supplémentaire. Cette mesure a permis d’aligner davantage les droits reproductifs, mais la question de l’égalité réelle d’accès — notamment en termes de délais, de coûts et de répartition territoriale — reste au cœur des discussions.

Les parcours d’accès à la parentalité : entre biologie, droit et accompagnement

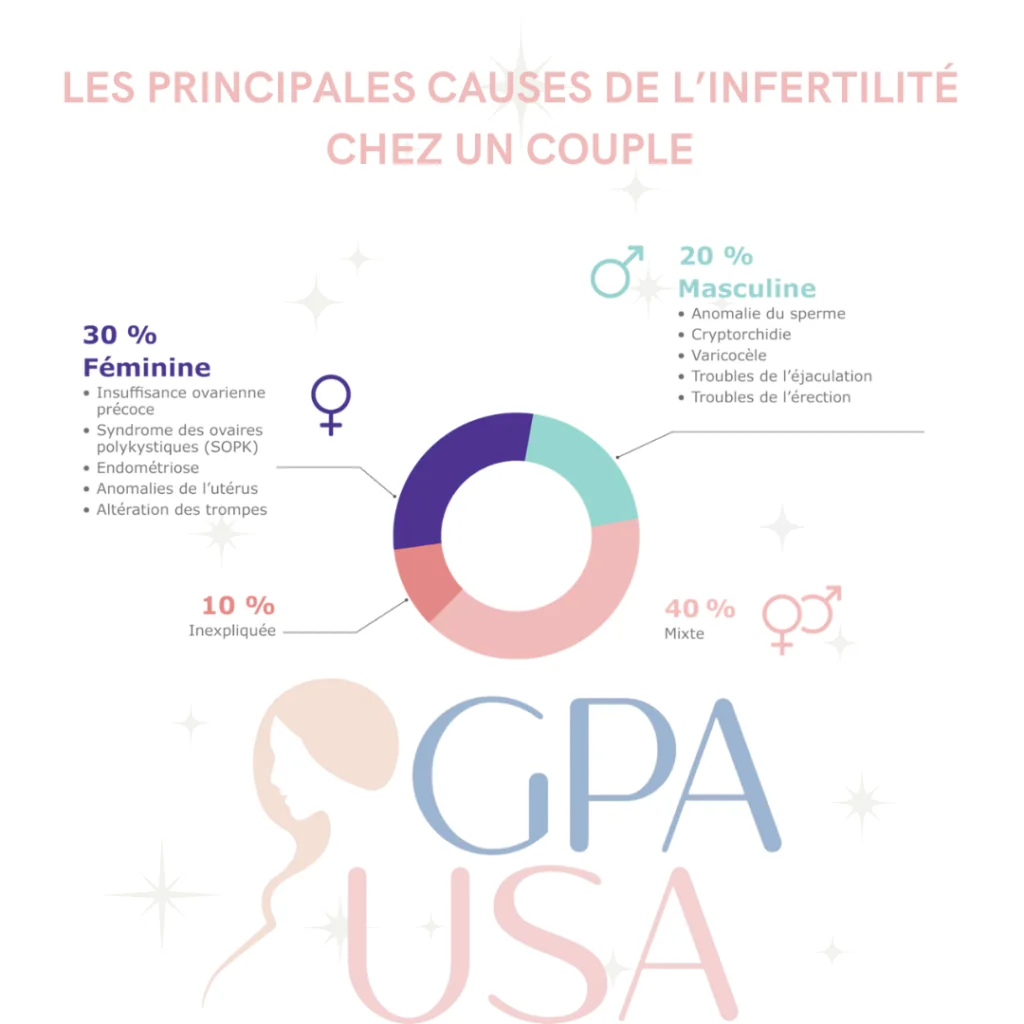

L’AMP représente aujourd’hui un champ majeur de la médecine reproductive. Selon les données de l’Agence de la biomédecine, environ 5 % des enfants naissent chaque année en France grâce à une technique d’aide médicale à la procréation. La fécondation in vitro (FIV), le don de spermatozoïdes ou d’ovocytes, ou encore la conservation ovocytaire préventive constituent des outils permettant de répondre à des situations médicales ou personnelles variées.

Néanmoins, ces parcours peuvent être émotionnellement exigeants et nécessitent un accompagnement psychologique, social et médical. La communication avec l’enfant à venir — ou déjà présent — occupe également une place centrale : expliquer son histoire, ses origines biologiques, les rôles de ceux qui ont participé à sa venue au monde.

Lorsque la grossesse est impossible ou dangereuse pour la santé de la future mère, certains parents explorent des solutions disponibles dans des pays où le cadre juridique est structuré autour de l’accueil d’un enfant dans une famille. Ces dispositifs, très encadrés dans certains États, reposent alors sur des engagements contractuels, un suivi psychologique préalable, des obligations médicales strictes, et des garanties juridiques permettant de sécuriser le parcours de chacun. Les discussions publiques portent notamment sur la nécessité de protéger tous les acteurs et de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Regards sociaux, représentations et récit familial

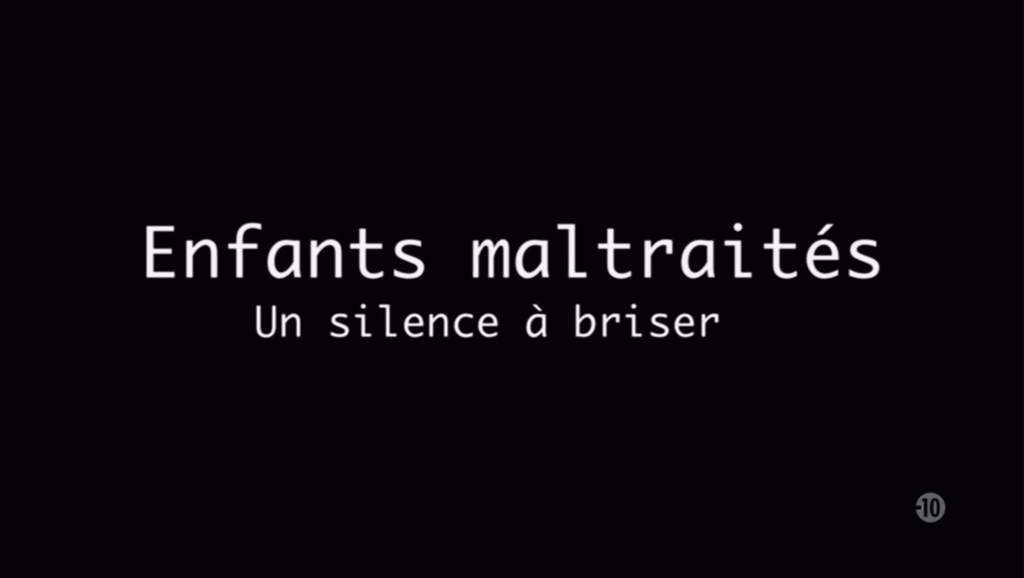

Les débats sur la parentalité ne se limitent pas aux textes législatifs. Ils sont également nourris par les représentations sociales, les récits culturels et les discours médiatiques. Les films documentaires, les reportages télévisés, les livres de témoignages et les enquêtes journalistiques jouent un rôle important dans la construction de la perception collective de la famille contemporaine. Ces récits peuvent contribuer à lever des préjugés, mais aussi, parfois, à alimenter des craintes ou des interprétations erronées.

Au cœur de ces enjeux se trouve la question du « récit » à transmettre à l’enfant. Les professionnels de l’enfance recommandent d’expliquer l’histoire familiale avec des mots simples, adaptés à l’âge, sans cacher ou dramatiser. L’objectif est de permettre à l’enfant de construire son identité dans un cadre stable et cohérent, où les relations qui le relient à ses figures parentales sont clairement définies et valorisées.

Voir également ce documentaire sur les enjeux contemporains liés à la naissance

Pour approfondir la dimension démographique et sociologique, les données et analyses de l’Institut National d’Études Démographiques sont disponibles ici : INED.