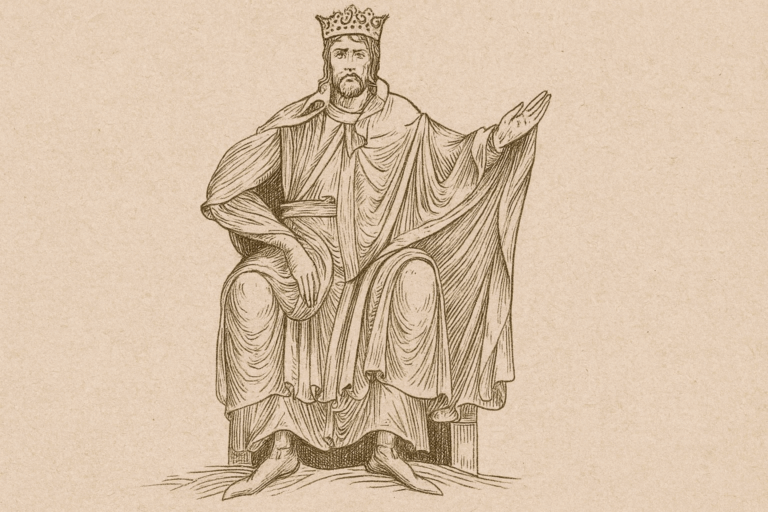

Longtemps enfermé dans une légende enfantine, le roi Dagobert a vu sa mémoire réduite à une comptine populaire qui ne rend guère justice à la complexité et à la grandeur de son règne. Cette image du souverain distrait qui met sa culotte à l’envers a pourtant traversé les siècles, éclipsant la figure d’un roi à la fois stratège, conquérant, réformateur et visionnaire.

Mais derrière la caricature, se dresse un chef d’État redoutablement efficace, dont la portée des actions a profondément marqué le haut Moyen Âge franc.

Résumé des points abordés

Un souverain conquérant et fin diplomate

Derrière le voile des chansons et des récits populaires se cachait un roi habité par une ambition politique redoutable et un souci constant d’élargir l’influence franque.

À la tête de ses armées, Dagobert Ier étendit son autorité bien au-delà des frontières de son royaume initial.

Il mena des campagnes militaires éclatantes qui lui permirent de :

- Soumettre les Bretons par l’intermédiaire du roi Judicaël

- Réduire à l’obéissance les Basques dans les Pyrénées

- Installer un Franc en Thuringe pour affermir son pouvoir

- Défaire les Bulgares en Bavière dans une offensive sanglante

- Intervenir en Espagne en échangeant deux rois wisigoths – transaction monnayée

« L’accord de paix perpétuelle qu’il signa avec l’empereur byzantin Héraclius témoigne d’une reconnaissance internationale rare pour un roi mérovingien. »

Au terme de ses conquêtes, son royaume s’étendait des confins des Pyrénées au Rhin, de la Bretagne aux bords de l’Elbe, couvrant une aire géographique inédite pour un souverain franc depuis Clovis.

Il s’imposa ainsi comme le seul roi mérovingien de stature internationale, précédent direct de ce que deviendra Charlemagne un siècle plus tard.

Une autorité intérieure fragilisée par les grands

Mais à l’intérieur de ses terres, Dagobert devait affronter des tensions bien plus sournoises, notamment face à la noblesse franque et aux grands seigneurs (les leudes) dont l’influence grandissante menaçait l’unité du pouvoir royal.

Son principal adversaire n’était autre que Pépin de Landen, puissant maire du palais d’Austrasie et ancêtre de la future dynastie carolingienne.

« Derrière les murs du palais, les luttes de pouvoir faisaient rage, et Dagobert devait sans cesse composer avec les ambitions féodales. »

Malgré les résistances, Dagobert parvint à réunifier le royaume franc à la mort de son père Clotaire II. Il réussit à se faire reconnaître roi d’Austrasie en 623, puis roi de Neustrie au détriment de son frère Caribert, et enfin roi de tous les Francs, renouant avec l’unité perdue.

Toutefois, cette victoire politique fut obtenue au prix de concessions douloureuses accordées aux grands du royaume, alimentant un jeu d’alliances instable.

Un roi à l’écoute du peuple

Malgré les intrigues et les rivalités de cour, Dagobert conserva un lien étroit avec ses sujets, se posant comme un souverain attentif aux doléances du peuple.

Il entreprit des tournées dans différentes régions, notamment en Bourgogne et en Austrasie, afin de mieux comprendre les besoins de ses administrés.

À cette occasion, il octroya :

- Des privilèges particuliers à certaines cités

- Des décisions de justice pour protéger les faibles

- Des mesures fiscales pour apaiser les tensions

- Un arbitrage équitable entre les puissants et les petits

« C’est cette image de justicier proche des gens qui nourrira, bien plus tard, le mythe du roi bon enfant que l’on chante aux enfants. »

Ce souci de justice directe et visible, même s’il relevait aussi d’un calcul politique, permit au roi de renforcer sa légitimité dans des provinces souvent éloignées du pouvoir central, et de se poser comme l’unificateur moral du royaume.

Un entourage saint et stratégique

Dagobert ne régna pas seul. Il eut l’intelligence rare de s’entourer d’hommes d’Église prestigieux, mêlant sainteté et compétence au service de la monarchie.

Il transforma son palais de Paris en véritable centre de pouvoir, y attirant les élites du Nord et du Midi, tous fascinés par l’ascension de ce roi charismatique.

« À une époque où la sainteté était aussi une forme de pouvoir, s’allier à des figures religieuses marquantes renforçait l’autorité du trône. »

On retrouve à ses côtés des personnages de premier plan :

- Saint Eloi, célèbre orfèvre et “ministre des Finances”, qui réforma la monnaie

- Saint Ouen, responsable de la chancellerie et homme de lettres

- Saint Didier, trésorier du royaume, gestionnaire rigoureux

Grâce à cette équipe de fidèles, Dagobert centralisa notamment la frappe monétaire, mettant un terme à la prolifération de monnaies frauduleuses et renforçant ainsi la crédibilité économique du royaume franc.

Une postérité éclipsée… et un règne court

Malgré son éclat, le règne de Dagobert fut relativement bref. Il n’exerça véritablement le pouvoir suprême que pendant sept années, mais ce court laps de temps suffit à faire rayonner la dynastie mérovingienne à son sommet.

Il laisse derrière lui une œuvre politique impressionnante, même si son héritage fut rapidement affaibli par l’avènement de ses successeurs, que l’on qualifiera bientôt de “rois fainéants”.

« L’ombre de Dagobert pèsera longtemps sur les rois qui suivront, incapables de maintenir l’unité et la vigueur de son règne. »

Ses fils, peu préparés à gouverner un royaume aussi vaste et instable, durent déléguer l’autorité aux maires du palais, ouvrant ainsi la voie aux Carolingiens qui finiront par supplanter les Mérovingiens.

En ce sens, Dagobert fut non seulement le dernier roi fort de sa lignée, mais aussi le chant du cygne d’une dynastie en déclin.

Conclusion

Derrière le roi en culotte à l’envers, Dagobert Ier fut un stratège militaire, un rassembleur politique, un protecteur des faibles et un précurseur des alliances entre pouvoir royal et autorité religieuse.

Il incarne l’un des derniers grands moments de la dynastie mérovingienne avant l’ombre et la fragmentation.