Charlotte Corday et Jean-Paul Marat : deux noms intimement liés dans les annales de l’Histoire ; deux figures que tout oppose, mais que la Révolution française a unies dans le drame. L’une sera l’assassin, l’autre la victime, mais tous deux, au fond, auront été les instruments et les sacrifices d’un même idéal : celui d’un peuple en quête de liberté.

À travers leurs destins croisés, c’est toute la complexité, les contradictions et les douleurs d’une France en mutation qui s’expriment.

Résumé des points abordés

Jean-Paul Marat : du savant au fanatique

Lorsque débute la Révolution en 1789, Jean-Paul Marat est déjà une figure marquante de la pensée politique. Ce médecin, établi à Londres depuis 1767, n’est pas un inconnu : il s’est illustré par ses écrits puissamment engagés, tels que Philosophical Essay on Man (1773) et The Chains of Slavery (1774).

Déjà, Marat place son verbe au service d’un combat : celui contre l’oppression. Sa tentative d’entrer à l’Académie des sciences, bien qu’infructueuse, témoigne d’une ambition intellectuelle dévorante, rapidement relayée par une entrée en franc-maçonnerie, signe d’un goût affirmé pour les sociétés d’idées.

« Avant d’embrasser la Révolution, Marat cherchait déjà à appartenir à une cause plus vaste que lui. »

Cet homme, mû par la soif d’action, ne pouvait que se jeter à corps perdu dans la tourmente révolutionnaire.

En septembre 1789, il crée L’Ami du peuple, un journal au ton intransigeant, où il dénonce sans relâche les déviations du mouvement révolutionnaire… ou plus exactement, de son idée de la Révolution.

La dérive autoritaire au nom de la vertu

Comme souvent dans les révolutions, l’idéal de liberté se transforme, parfois dangereusement, en une rigide doctrine du bien. Marat, fervent défenseur d’un bonheur imposé, ne cherche pas tant à convaincre qu’à imposer ses vérités.

Il utilise L’Ami du peuple comme une arme politique, attaquant sans ménagement ses ennemis, y compris ceux au sein du camp révolutionnaire. Ses prises de position extrêmes lui valent la prison, puis l’exil en 1790 et 1792.

« La pureté absolue devient vite un prétexte à l’exclusion, puis à la violence. »

Ce double bannissement ne fait qu’accroître sa popularité et radicaliser davantage sa pensée. Marat revient à Paris en mai 1792, convaincu que lui seul incarne la voix légitime de la Révolution.

Il siège avec les Montagnards à l’Assemblée mais se montre souvent encore plus extrémiste que ses alliés, poussant le mouvement vers une spirale de fanatisme.

L’ombre de la Terreur

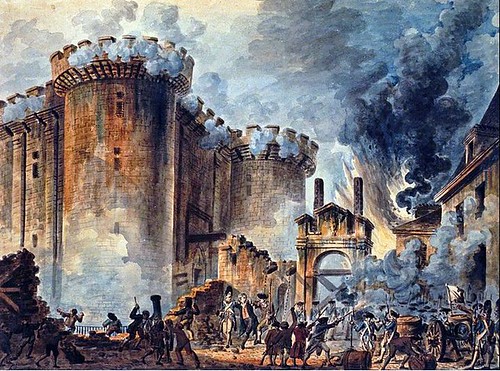

Le 10 août 1792 marque une date clé : la prise des Tuileries par les sans-culottes sonne le glas de la monarchie. La République est proclamée, mais elle est déjà gangrenée par une tension extrême.

Tandis que Louis XVI et sa famille sont enfermés au Temple, les défaites militaires (à Longwy et Verdun notamment) nourrissent une panique généralisée. La peur de la trahison devient omniprésente, et pour Marat, les nobles sont coupables par essence.

« Quand la peur gouverne les esprits, le soupçon devient la seule certitude. »

Il galvanise les masses, les incite à agir. Résultat : du 2 au 7 septembre 1792, les prisons de Paris deviennent le théâtre de massacres sanglants, avec plus de 1300 morts. Ce bain de sang n’ébranle pas Marat, bien au contraire : il y voit une démonstration de puissance, une victoire idéologique.

Ce zèle meurtrier va désormais sceller son image de tribun impitoyable, prêt à tout pour imposer sa vision.

L’ascension de l’homme que tous craignent

Malgré les critiques, y compris dans son propre camp, Marat s’impose comme une voix incontournable. Il obtient plusieurs victoires politiques : la condamnation à mort du roi, la création du Tribunal révolutionnaire, l’instauration du Comité de sûreté générale.

Il agit dans l’ombre, inspire la peur, et devient un symbole de la Révolution radicale.

« Le pouvoir le plus absolu est souvent celui qui s’exerce sans mandat officiel mais avec la ferveur populaire. »

On imagine aisément ce qu’aurait été son rôle durant la Terreur, si la mort n’était venue interrompre sa trajectoire. Son influence ne cessait de croître, tout comme sa paranoïa et sa conviction d’être l’unique porteur de vérité.

Dans un climat de plus en plus étouffant, il apparaissait à certains comme un tyran masqué en sauveur.

Charlotte Corday : l’arme du remords

Le 13 juillet 1793, Charlotte Corday frappe un coup décisif. Elle se rend chez Marat, alors qu’il prend un bain, et le poignarde. Elle est immédiatement arrêtée.

Lors de son procès, elle revendique son acte, sans détour, sans haine personnelle. Cette jeune femme de 25 ans, issue de la noblesse, n’est pas royaliste : elle est républicaine convaincue. Ce qui la pousse à tuer Marat, c’est l’idée qu’il a trahi l’idéal révolutionnaire.

« Il arrive que ceux qui défendent le même rêve s’entre-tuent pour en définir les contours. »

Corday, influencée par les Girondins, reproche à Marat les massacres de septembre, la violence institutionnalisée, le fanatisme.

Elle ne veut pas restaurer l’Ancien Régime, mais sauver l’esprit même de la Révolution. Son geste, radical, vise à réveiller les consciences… mais sera perçu, selon les camps, comme un acte héroïque ou un crime contre-révolutionnaire.

Deux martyrs, deux mémoires

Par une cruelle ironie de l’Histoire, Marat et Corday, adversaires absolus, deviennent tous deux des icônes.

Marat, encensé par le peuple parisien, est inhumé au Panthéon. Il devient le martyr de la cause montagnarde. Corday, de son côté, reste une figure trouble : pour certains, une meurtrière ; pour d’autres, une héroïne. Mais elle ne fut jamais contre la Révolution : elle en fut seulement l’interprète d’une voie alternative, moins violente, plus fidèle à ses idéaux initiaux.

« L’Histoire ne juge pas toujours sur les faits, mais sur la manière dont les vivants s’en emparent. »

Marat et Corday furent, chacun à leur manière, emportés par une cause plus grande qu’eux. Leur duel tragique n’aura pas sauvé la Révolution, mais il en éclaire la complexité et les abîmes.